▼コラム

2023年11月30日-12月12日に気候変動の国際的サミットである「COP28」が開催されます。本ニュースレターはCOP28の直前号と題し、2回にわたりCOP28に向けた気候変動の現在地と当社の取り組みについて紹介します。

COP28の主な議題

COPは「締約国会議(Conference of Parties)」という国連の条約締結国が一同に会する集まりで、近年では特に「国連気候変動枠組条約」の締結国による会議を指すことが多く、この気候変動枠組条約における会議は本年は28回目となり「COP28」と称されます。

GHG排出量の削減において一つの目安となっているのが、COP21(2015年)に締結されたパリ協定において各国が定めているNDC(各国政府が定めたGHG削減目標)です。パリ協定は、先進国をはじめとした世界の一部の国々だけでなく、気候変動枠組条約に加盟する 196カ国全ての国が削減目標を設定し、行動することをルール化した画期的な合意です。

今回のCOP28の主要なテーマとして以下の4つが挙げられています。

-

the Global Stocktake(グローバル・ストックテイク)

-

the Mitigation Work Programme(気候変動緩和の実施プログラム)

-

the Global Goal on Adaptation(気候変動適応のグローバル目標の設定)

-

climate finance, including financial arrangements for Loss and Damage(クライメートファイナンス:損失と補償を含む)

Council of European Unionプレスリリース(2023/10/17)より

ここで最上位に挙げられている「グローバル・ストックテイク(GST)」がCOP28の最も注目されるテーマです。パリ協定では各国の温室効果ガスの削減進捗を5年ごとに評価することが定められており、これがGSTと呼ばれるものになります。COP28はこのGSTが初めて実施される年で、パリ協定締結以降の世界各国の削減努力がどの程度のものだったのかが明るみになります。

COP28のテーマ

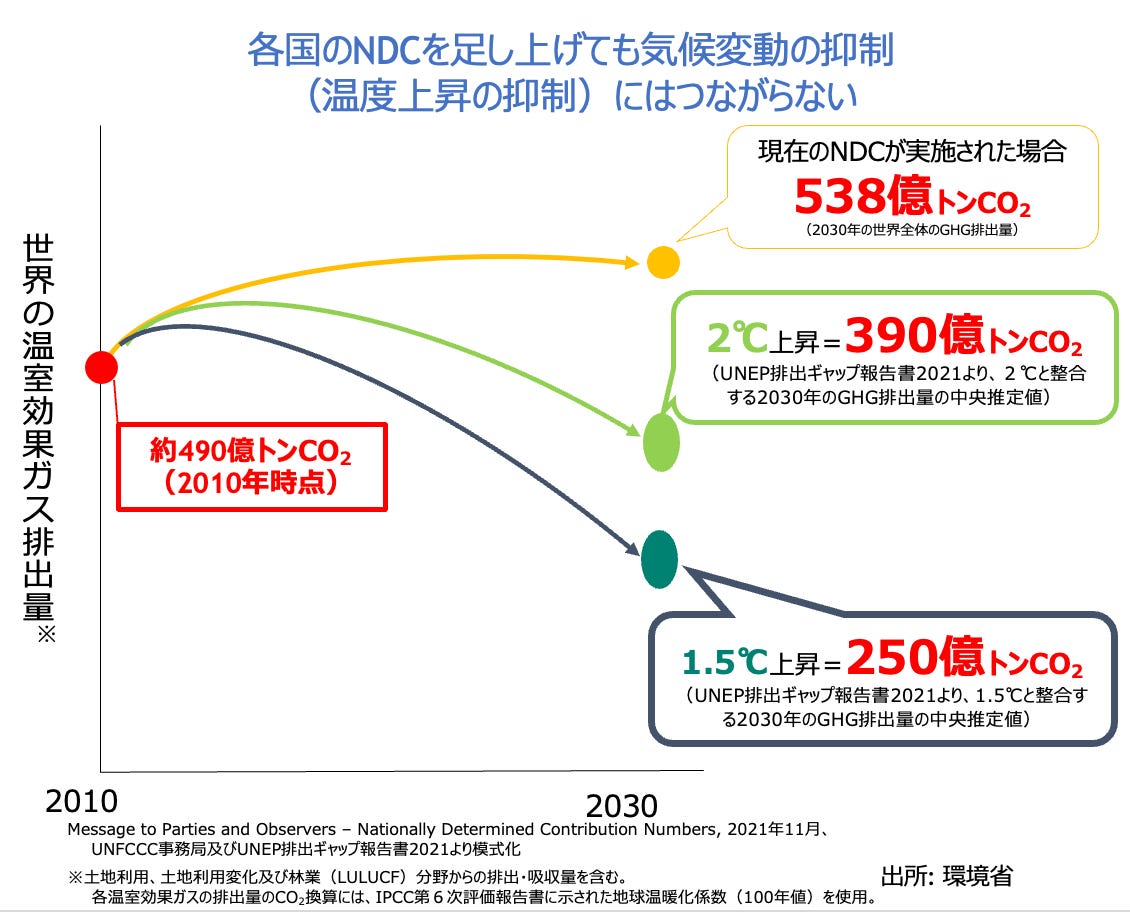

実は現在のパリ協定で約束された各国のNDCを足しあげても、現状の目標値である1.5度や2度上昇までに抑えるために必要なGHG排出削減には足りないのが現状です。現在のNDC水準では、気温は2.4度上昇まで行ってしまうという報告もあり、今後各国で更なるNDCの目標設定を高めることが求められています。

このような背景から、定期的なGSTの実施を通じて世界の排出削減の現在地を把握した上で、1.5度上昇シナリオの達成に向けて、より一層の削減目標を高めていくことが基本的な方向性となっています。

COP28におけるGSTを踏まえて、各国は改めて2035年までの削減目標を国連に提出することが求められており、COP28を通じて現行の2030年までの削減目標の大幅引き上げを迫られるかどうか、各国の気候変動政策を左右する重要な会議になります。

日本に削減余地はあるのか

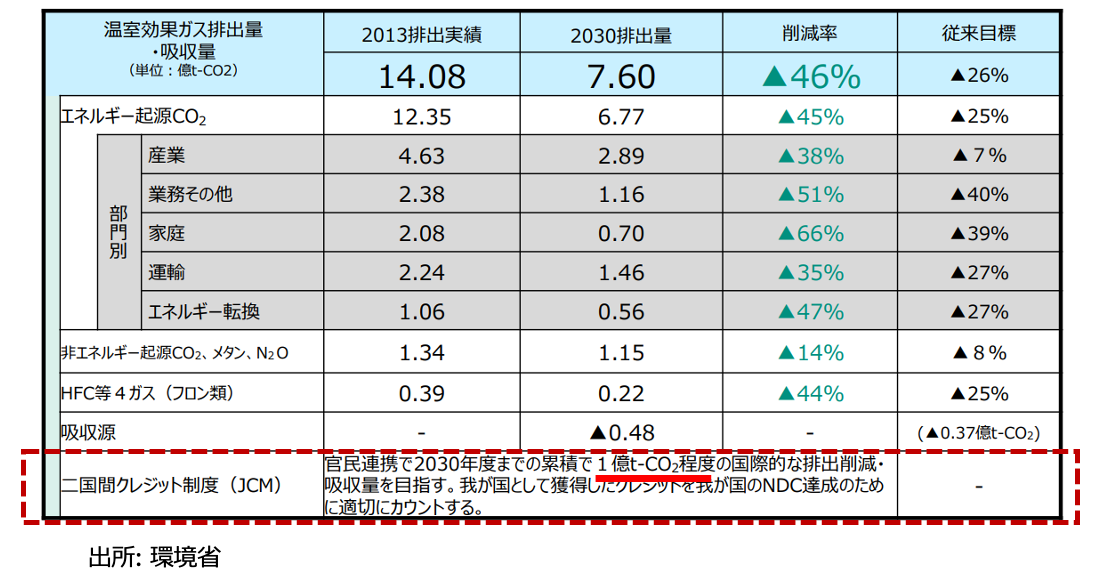

日本は2030年までに2013年比で46%の削減という目標設定をしており、それに応じて2030年までのエネルギーミックスの計画が定められています。特に、エネルギーの大きな部分を占める電源については、政府が定めている最新の2030年の電源構成では、再エネ36〜38%、原子力20〜22%、石炭19%、LNG20%、石油等2%、水素・アンモニア1%となっています。

一方で、2022年度の年間発電電力量に占める再エネの割合は24%で、化石燃料の割合が未だ7割を占めています。再エネ分野は、まだ10%以上の拡充が求められていますが、太陽光発電の土地確保の問題でペースが減速しており、大きな割合で期待されている洋上風力もさまざまな技術的・コスト的課題があります。原子力発電も原発再稼働に向けた動きがあるものの5%にとどまっており、2030年の想定の電源構成の達成には高いハードルがあります。

このような状況で、COP28を通じてさらに高い削減目標を目指す方向となれば、もはや国内の削減努力だけでは到達し得ない可能性も想定できます。

日本のNDCの達成に向けて

一方で、日本政府が策定したGHG削減目標には、「二国間クレジット(Joint Crediting Mechanism : JCM)の取得」という項目が含められています。日本政府が定めた46%削減に追加して、2030年までにJCMクレジットを官民で累積1億トン取得する目標が定められています。

JCMは、日本政府がMOU(了解覚書)を締結したパートナー国(現在28カ国 ※2023年10月末時点)と協力してパートナー国において脱炭素プロジェクトを組成・推進し、削減された温室効果ガス排出量をカーボンクレジットとして認定・分配する仕組みです。JCMはパリ協定6.2条の制度に基づいた制度で、日本のNDCの目標達成にも寄与します。国内で実施する電源構成の変更などの排出削減努力だけでなく、これらの日本国外における排出削減の努力への協力でもNDC達成への貢献するのです。

1.5度上昇の目標を達成するには、開発途上国の気候変動対策に対して年間3兆ドルから6兆ドルを支出することが必要とされていますが、現状は年間6300億ドルにとどまっています。これらの大きな気候変動への資金ギャップを埋めるために、先進国と開発途上国が官民をあげて協力して推進することが求められています。

JCMは「カーボンクレジットの獲得」というだけでなく、開発途上国を中心とした気候変動に向けた膨大な資金ギャップを埋める意義、そして日本の排出削減目標の達成に向けた貢献の意義も包含しています。(SDGインパクトジャパン パートナー 広瀬大地)

▼イベントレポート

「シンガポールのアグリフードテックウィーク~Grow Impact Accelerator Program Demo Day~」

10月31日から11月3日はシンガポールにおいてアグリフードテックウィークで、複数の展示会がサンズエキスポ&コンベンションセンターで開催されました。

アジアは現在、人口と富の増加に伴い、2019年の食料支出が約4兆ドルで、2030年には2倍以上になる見込みです。また、アジアは世界の食農分野におけるGHG排出量の42%*占めるともいわれています。これにより、アジアは、持続可能かつ拡張可能な方法でタンパク質需要に応えると同時に、地域の気候目標も達成するという大きな圧力がかかっており、持続可能な食農の仕組みが必須とされています。

当社の戦略パートナーであるAgFunderもこの期間に合わせて、10月30日に2023 Asia Pacific AgriFood Tech Investment Reportのブリーフィングイベント、11月2日にGrow Impact Accelerator Program Demo Dayを開催しました。

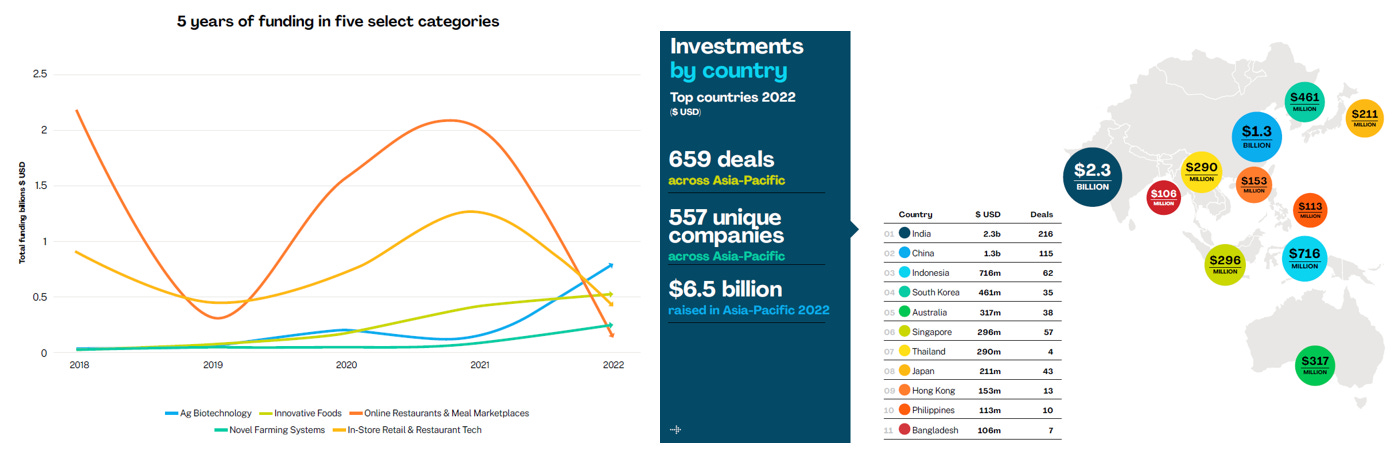

アジアパシフィックのレポートによると、2023年上半期のアグリフードテックの資金調達金額は26億ドルで、2022年上半期と比べると50%近く減少しました。

しかしながら、全体的に減少したわけではなく、川上のアグリフードテック・イノベーション、つまり農場と新規食品生産で活動する企業への投資が、2022年と2023年の最初の6ヵ月の両方で増加しています。

かつてはこの地域のアグリフードテック・エコシステムで注目されていた、数百億ドルの投資を促進した川下のフードデリバリーやレストランの新興企業の調達金額は大幅に減少しましたが、引き続きeGroceryが一番大きい分野はあります。

なお、2022年を通じてアジアパシフィックにおける資金調達金額は65億ドルで、1位インド(23億ドル、216案件)、2位中国(13億ドル、115案件)、3位インドネシア(7億1,600万ドル、62案件)で、日本は9位(2億1,100万ドル、43案件)となっています。

また、今年のGrow Impact Accelerator Programは600社超のスタートアップから応募があり、そのなかで選ばれた以下10社が11月2日のDemo Dayでプレゼンを行いました。今年も持続可能な未来に貢献するユニークなテクノロジーおよびサービスを有するスタートアップばかりで、今後の活躍がとても楽しみです。

🌱 IIF – Invest Inya Farmer (Nathan MacPhee): 消費者が農業に直接投資できるようにすることで、農家に新たな資本源へのアクセスを可能にする。

🌱 DHF Platforms (Huyen Tran): アジア産の新鮮な農産物を直接農家から家庭に提供。

🌱 AgriFi.AI (Abhilash Thirupathy): 小規模農家への迅速な融資を可能にする信用スコアリング・システムにより、農家と銀行の間のギャップを埋める。

🌱 Kawa Project (Aaron Feigelman): リサイクルされたコーヒー残渣からココア代替原料を製造し、パーソナルケア製品や食品の環境負荷を低減する。

🌱 NTP Technologies (John Ireland): 化学合成肥料を、CO2排出量と水路汚染を削減し、土壌全体の健全性を向上させる、より持続可能な選択肢に置き換える。

🌱 EXOSOMM (Netta Granot): 食品廃棄物をアップサイクルして、炎症症状や 非感染性疾病を管理する天然で副作用のない成分を生産する。

🌱 FaunaTech (Rajat Pandya): 農場における動物健康診断の改善、フードチェーンにおける抗生物質の使用と残留を削減しながら、食品の品質を向上させる。

🌱 Amatera Biosciences (Omar Dekkiche): 多年生農作物の育成サイクルを早め、気候に基づく植物病害やウイルスによりよく対応できる新たな品種を取り入れる。

🌱 OlsAro Crop Biotech (Elén Faxö): 耐塩性小麦の生産を支援するため、AIを用いて種子に気候変動に強い形質を発見・開発する。

🌱 CarbonFarm Technology (Vassily Carantino & James Hastwell): 稲作農家にGHG排出量の削減を促し、MRV(測定・報告・検証)を通じてトレーサビリティを向上させ、炭素クレジットを新たな収入源として活用する。

▼イベント・セミナーのお知らせ

11月30日 ウェビナーのお知らせ

「Rediscover Japan: Japanese Equity Market Insight」(英語のみ)

あすかコーポレイトアドバイザリーCOO田中喜博さんを迎え、当社CISOサシャ・べスリック、COO前川昭平と共に「日本株式市場の投資機会」「ESGにフォーカスした企業のエンゲージメント手法」などについて議論させていただきます。

開催日時:11月30日(木) 20:00~

開催方法:オンライン(英語のみ)

詳細&お申込み:https://www.eventcreate.com/e/rediscoverjapan

12月1日 AVPN Social Investment Forum Japan 2023

AVPN Social Investment Forum Japan 2023の「The Future Begins with Gender: Beyond Closing the Gender Gap in Japan」のパネルに当社Co-CEO 小木曽麻里が登壇します。

https://avpn.asia/event/avpn-social-investment-forum-japan-2023/

▼SIJの活動状況・ニュース

RIMM Japan「myCSO」日本版リリースのお知らせ

当社グループ会社の株式会社RIMM Japanが、主力製品であるESG評価プラットフォーム「myCSO」日本版をリリースいたしました。この戦略的な展開は、AIを活用したESG SaaSプロバイダーのパイオニアであるRimm Sustainabilityが日本の企業を支援するというコミットメントを示すものです。

myCSOプラットフォームの日本版を提供することにより、日本企業特有の持続可能性とコンプライアンスに関する課題解決において、日本企業をより深く支援することが可能となります。日本市場特有のニーズや規制に合わせてプラットフォームをカスタマイズすることで、Rimm Sustainabilityはビジネスと環境の双方にとって持続可能な未来を育むことを目指しています。

詳細はこちらのリリースをご覧くださいhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000098772.html

日本版製品へのお問合せはこちらから

https://www.rimm-japan.com/

▼SDGインパクトジャパンのウェブサイトがリニューアルされました

弊社のコーポレートブランディング変更に伴い、会社のロゴ及びウェブサイトがリニューアルされました。リニューアル当初は若干の不具合なども出ておりますが、徐々に修正し、使いやすいサイトを目指してアップデートしてまいります。引き続きよろしくお願いいたします。

https://sdgimpactjapan.com/jp/