本コラムはCISOサシャ・べスリックのブログ「ESG on Sunday」(5月18日配信)を抄訳したものです。

「持続可能で公正な社会への移行は可能か?」その問いに対する答えは、イエスだ。しかし、それは即座に訪れる奇跡ではなく、時間とコストを伴う段階的な変化だ。にもかかわらず、いま確かに、その「可能性」は現実へと動き始めている。

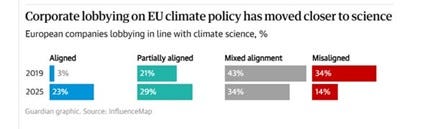

欧州企業、気候政策を本気で支援

欧州では、企業が気候政策に対して本気で動き始めている。シンクタンクInfluenceMapによる最新の調査では、欧州主要企業200社のうち、気候目標と整合したロビー活動を行っている企業が2019年の3%から2025年には23%へと急増。一方で、気候対策に反対する企業は半減した。もはや「企業利益と気候行動は対立する」という前提は揺らいでいる。

注目すべきは、これらの企業が必ずしも大々的にアピールしていない点だ。むしろ、水面下で静かに政策を後押ししている。見出しを飾るのは否定派でも、実際に変化を起こしているのは、着実に動く実務派だ。

金融の構造改革はなぜ進まないのか

一方で、金融の世界では依然として持続可能性への本格的な対応が遅れている。ケンブリッジ大学の報告書は、気候変動や社会格差といった複合危機に対し、金融資本が十分に機能していない6つの理由を示した。

最大の障壁は「短期志向」。四半期利益を最優先する文化が根強く、気候リスクは長期的視点に立たないと可視化できない。また、規制の遅れや外部不経済(環境破壊など)が価格に反映されない市場構造も、金融の変革を妨げている。

にもかかわらず、世界の金融市場の規模は2023年末時点で1京ドル(1,000兆ドル)を超えており、そのうち株式市場だけでも115兆ドル。もしこれらの資本を気候技術、再エネインフラ、サステナブルな産業へと振り向けることができれば、巨大な変化を起こすことが可能となる。

再エネと電力網:インフラへの警鐘

再生可能エネルギーの導入が進む中で、新たな課題も顕在化している。最近スペインで起きた全国規模の停電は、再エネ比率の高まりによる周波数不安定が原因とされる。従来の火力発電が担っていた「慣性」(周波数安定化機能)が失われつつあるいま、電力安定の鍵は蓄電池とリアルタイム制御にある。

英国ではAI制御による巨大バッテリー(Blackhillock)がすでに稼働。プエルトリコやドイツでも分散型バッテリーが周波数維持に活用されている。再エネ普及と同時に、電力インフラの再設計が急務となっている。

リサイクル神話の崩壊と消費社会の限界

Circle Economyの最新レポートによれば、世界で年間消費される資源(1060億トン)のうち、リサイクル由来はわずか6.9%。2015年からさらに減少しており、改善どころか後退している現状が浮かび上がった。

問題の核心は、消費のスピードが回収・再利用の能力を上回っている点だ。しかも、多くの製品が実際にはリサイクル困難であり、理論上100%リサイクルできても、現実には最大25%が限界だという。つまり、「リサイクルすれば大丈夫」という楽観論はもはや通用しない。必要なのは、明確な「消費抑制」の方針と、製品設計段階からの循環型アプローチだ。

ESGと資本の逆風の中で

米国ではESG(環境・社会・ガバナンス)投資に対する政治的反発が高まり、多くの金融機関が姿勢を後退させている。その中でBarclaysは、「他が退く中で私たちは深く取り組んでいる」と発言。VWのグリーンボンド発行にも関与し、ESG市場の継続性を示している。

同時に、スイス再保険は「気候災害による保険損失は今年1450億ドルに達する可能性がある」と警告。金融機関が気候リスクを無視し続ければ、将来的な資産価格の急落(ディスオーダリー・リプライシング)の危険性が高まっている。

結論:可能性を現実に変えるのは誰か?

いま、企業、金融、インフラ、消費行動のすべてが試されている。持続可能な社会は「可能」だが、それを「現実」にするには、構造の見直しと意思のある行動が必要だ。静かに、しかし確実に進み始めた「可能性の世界」を、私たちはどう受け止め、どう加速させていくのか。問われているのは未来への責任だ。

▼SIJの活動状況・ニュース

当社のCo-CEO 前川と取締役 岡が、5/23に開催されたRaisina Tokyo 2025のパネルディスカッション“Weathering the Storm: Innovating and Adapting for Food and Water Security,”に登壇いたしました。

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7335517650258694144

当社が出資しているBio Engineering Capital株式会社と株式会社地域ヘルスケア連携基盤と資本提携いたしました。

▼そのほかのニュースはこちら

https://sdgimpactjapan.com/jp/news/