NextGen ESG Japan アニュアルレポートを公開

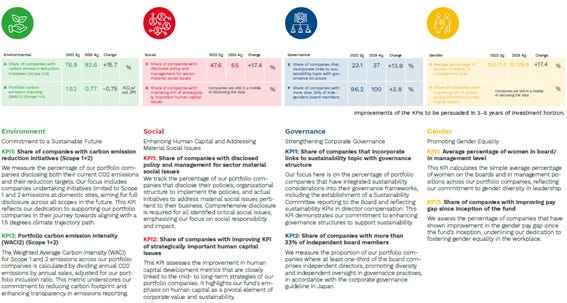

SDGインパクトジャパンでは日本の上場株を投資対象としたエンゲージメント型ファンドの投資助言を行っています。当ファンドは経済的リターンに加えて持続可能な未来に向けて具体的なアウトカムを創出するための取り組みに焦点を当てた、長期志向のインパクト投資を目指しています。

弊社は主に各企業の事業戦略に強い関連性があり、企業価値向上に資する環境、社会、ガバナンス、ジェンダーの課題を特定し、改善に向けた建設的な対話を継続的に行っています。当ファンドの最高投資戦略責任者であるサシャ・べスリックはNordeaなど欧州の大手運用会社においてESG投資を長年推進しており、日本企業の可能性に注目して弊社での当戦略の立ち上げに参画しました。

2022年4月に明治安田生命様がシード投資家として参加していただいたことで運用が始まり、今では投資先企業27社と事業成長を導くサステナビリティ目標のKPIに合意し、改善に向けてさまざまな提案、対話を積み重ねています。

この度、当戦略のサステナビリティ目的である、環境、社会、ガバナンス、ジェンダーの進捗状況、ならびに一部ポートフォリオ企業の実績の事例などを掲載するレポートを作成いたしました。

ご関心がございましたら、ぜひお問い合わせください。

AgFunder Grow Impact Acceleratorの第5期生が決定

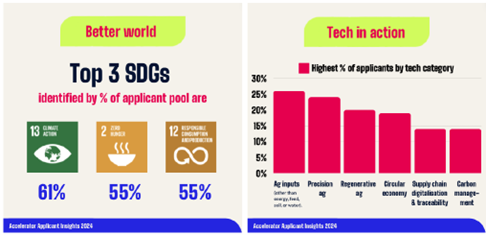

AgFunder SIJ Impact ファンドを一緒に運営しているAgFunderは毎年シンガポールでAgFunder Grow Impact Acceleratorを開催しており、1ヶ月以上にわたる選考と面接を経て、第5期生(GIA5)が決定しました。

アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸の4つの異なる地域のスタートアップが選定され、「GIA5」はこれまでで最も地理的に多様なグループとなりました。また、今回のGIA5は、SDGs 13(気候変動に具体的な対策を)、SDGs 2(飢餓をゼロに)、SDGs 12(つくる責任 つかう責任)をソリューションとして取り組むスタートアップが最も多く、テクノロジー・カテゴリー別では、農業インプットと精密農業が最も高い割合を占めました。

スタートアップは、(i)チームの質と資質、(ii)事業推進力とビジネスモデルの検証、(iii)対処可能な市場の大きさ、(iv)技術やソリューションの独自性、(v)人類や地球に対する潜在的インパクトなど、様々な選考基準に基づいて最終選考にかけられます。また、GIAプログラムへの参加には、AgFunder Grow Impact Fundからの投資要素も含まれるため、スタートアップの投資可能性も考慮されています。これには、企業評価、創業者のコーチング能力、キャップテーブル上の既存株主などの側面も含まれます。

アルファベット順に、GIA 2024プログラムに参加する8社は以下の通りです。

BioDefence(シンガポール):当社はバイオシールドと呼ばれる食用コーティング剤を製造しており、食肉、魚介類の保存期間を延長する。賞味期限が延びることで、食肉や魚介類のサプライチェーンや消費者がこれらの製品を売買するまでの時間が長くなり、食品廃棄物全体が削減される。

Bluemethane(イギリス):当社は水からメタンを回収し、バイオエネルギーとして再利用する製品を開発している。このスタートアップは廃水処理から始めており、将来的には貯水池や稲作、自然の水域にまで規模を拡大する計画である。

eFeed(インド):当社は、メタン排出量を削減しながら収量を維持するために、AIモデルを使用して給餌に関する推奨案を構築する精密家畜管理技術を提供している。同社によると、これまでに10万件以上の家畜データをAIモデルに学習させたという。

Fashol(バングラデシュ):同社は、農家と買い手、顧客、資本をつなぐアグリビジネス・プラットフォームによって、断片化された農産物サプライチェーンに対処している。同社は、農業食品システムを簡素化し、食品価格を安定させ、食品廃棄物を削減することを目指している。

Plantik(フランス):同社は、通常よりも短期間で気候変動に強くなるよう植物を改良する技術を開発している。そのパイプラインにあるツールは、さまざまな植物種に拡張可能である。

SAYeTECH(ガーナ):IoTを活用したマルチクロップ脱穀機や穀物クリーナーなどのスマート農業機械を設計・製造している。同社は、農家の収穫後のロスを減らし、農業のサプライチェーンを通じて効率を高めることを目指している。

Sylvarum(米国):同社は、作物の代謝を促進し収量を向上させる植物電気刺激技術に特化したディープ・テック・スタートアップである。最初の製品は、ハウス栽培のトマトに適用できる電気刺激システムである。

Vivagran(スペイン):同社は、トリトルデウムという新種の穀物を製造・商品化しているバイオテクノロジー企業である。この植物はデュラム小麦と大麦の野生種との交配種であり、製パン、製麦、飼料の高価値原料として使用できる。

今年もシンガポールのアグリフードテックウィークと同時期(11月18日-22日)にGrow Impact Accelerator Demo DayとAgFunder Asia AGMが開催される予定ですので、ご関心がございましたらぜひお問い合わせください。

▼SIJの活動状況・ニュース

5/24 Japan Times主催「Special Evening Roundtable: Building a Greener Future for Japan」に弊社Co-CEO前川昭平が登壇いたしました

サステナビリティに向けた取り組みにおける現状やチャレンジなどについてディスカッションが行われました。同じ志を持つ人々と交流を持つ良い機会となりました。

Special Evening Roundtable: Building a Greener Future for Japan

5/22~5/23 RI Japan 2024に弊社CISOサシャ・べスリックが登壇いたしました

5月22日は「プレナリー3: ESGに対する反発に対抗するために、日本が果たすべき役割とは?」では、ESGへの反発、その影響について議論されました。頭文字が強調され、ESGパッシングが一部で見受けられるものの、サステナビリティは企業経営の根幹に据え置かれており、ESGの本質は引き続き金融業界でも重要な要素となっていくだろうという見解を示しました。

5月23日のワークショップ「Risk-Return-Impact: how impact investing is changing the paradigm」にも登壇し、台頭しているインパクト投資について活発的な議論が繰り広げられました。

5/16 RIMM Japanと株式会社エル・ティー・エス、株式会社ME-Lab Japanとの業務提携のお知らせ

当社グループ会社の株式会社Rimm Japan及び、親会社であるRimm Sustainability Pte Ltd.は、株式会社エル・ティー・エス並びにその完全子会社である株式会社ME-Lab Japanと、5月16日、新たな気候リスク評価指標開発の共同研究、ESG評価に関するサービス提供について業務提携いたしました。 業務提携により、企業のESG全般に関する評価から改善活動の実行に向けたコンサルティングまでを、一気通貫で支援することが可能になります。

詳細はRIMM Japanウェブサイトをご覧ください

https://www.rimm-japan.com/

5/6 日本経済新聞に当社カーボンクレジット事業について掲載されました

5/6の日本経済新聞にインドネシアやモンゴル、トルコなど新興国で再生可能エネルギーの導入支援について掲載されました。

https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0863M0Y3A201C2000000/

4/24発売の財界・2024年春季特大号に特別座談会の記事が掲載されました

「SDGs、ESGなど社会課題解決に向け、金融の役割とは何か?」をテーマに、三菱UFJフィナンシャル・グループ社長/亀澤様、明治安田生命保険社長/永島様、当社取締役会長/谷家の3社による特別座談会の記事が掲載されました。

5/6 財界ONLINEにも掲載されています

https://www.zaikai.jp/articles/detail/3915/1/1/1

▼そのほかのニュースはこちら

https://sdgimpactjapan.com/jp/news/