新Co-CEO 就任のご挨拶

新Co-CEO前川 昭平 就任のご挨拶 この度、2024年4月1日付けで代表取締役Co-CEOに就任いたしました。これまでの経験を活かし、株式会社SDGインパクトジャパン (以下SIJ)のさらなる発展に全力を尽くしてまいります。これまでと同様に皆さまのご協力・ご支援を賜りたく、どうぞよろしくお願いいたします。 皆様へのご挨拶を兼ねて、今後の事業展開に向けた自分の考えを綴りました。ご一読いただけましたら幸いです。 前川 昭平 代表取締役 Co-CEO 1/事業を通じた「新たな資本の流れ」の構築 企業がサステナビリティのインパクトと経済的な成長の両方を実現することは、本来非常に難易度の高いことであると考えています。SIJは、次世代のサステナブルな社会の実現に向けて、イノベーションを促進し、新たな資本の流れを作るということをミッションとして、その難しい課題に正面から向き合おうとしている会社です。ミッションの達成に向けて、チームとともに独自のビジネスモデルとそれを推進する力のある組織を作っていくことが自分の一番大きな役割だと考えています。 2/サステナブルな社会の実現に不可欠な資金シフト SDGs達成のための資金ギャップは年間3.9兆ドル、地球の気温上昇を1.5度以内に抑制するために必要な投資は年間4~5兆ドルなど、様々な統計やレポートがサステナビリティの促進・実現に大規模な投資が今後も必要だとしています。途方もない金額に思えますが、世界の運用資産残高は100兆ドル規模と言われており、その数%がサステナビリティにシフトされれば、解決が見えてくる可能性があるということでもあります。あらゆる主体が協力して、資金のシフトを実現していくことが求められており、SIJはその一助になりたいと考えています。 3/サステナビリティ軸で「インキュベーション」と「ファンド」を両輪とするユニークな企業 SIJは、サステナビリティの促進を絶対的な軸として、「インキュベーション」と「ファンド」の2つの事業に取り組んでいます。ファンドを通じて獲得した知見やネットワークをビジネスのインキュベーションに活用し、ビジネスのインキュベーションを通じて得た知見やネットワークをまたファンドで活用するという、2つの事業の好循環を生み出すことでサステナビリティの促進と経済的な成長を目指す、非常にユニークな企業であると自負しています。まだ設立して3年と少しの若い会社ですが、この両事業での実績を積み上げながら、力強い好循環を構築していきたいと考えています。 4/日本の強みをレバレッジしながらグローバルへ SIJのメンバーは、サステナビリティの領域で、大手金融機関から新たなテクノロジーの事業化に取り組むスタートアップまで、非常にグローバルな幅広いネットワークを持っています。そのグローバルなネットワークを通じて得られる機会や知見を当社のインキュベーションやファンドに反映し、日本の企業にサステナビリティ課題の解決にもつながる新たな投資や事業展開の機会を提供していきたいと考えています。同時に、日本の企業は世界の企業に先駆けて省エネや効率化に取り組んできた歴史があり、高い技術力やノウハウを有している側面もあると考えています。それらを海外に“輸出”し、産業発展に繋げながら、グローバル社会のサステナビリティ向上にも寄与するような仕組みを実現したいと考えています。 5/「問いかけ」ながら「形」にしていく 当社会長の谷家が常々「SIJは気候変動や社会分断などの社会問題を解決する方向にお金を回すというミッションに向けて多様な人が集まった場所。いわゆる梁山泊」と言っているのですが、実際に高い専門性を有する様々な人材が当社の自慢のひとつであり、社内では本当にいろいろなアイデアが次から次へと出てきます。大きな方向性を提示しながら、私自身も専門的な知見を磨きつつ、「問いかけ」を通じてアイデアを引き出す・紐解くこと、そこで見えてきたことを事業に落とし込んで「形」にしていくことが、SIJにおける自分の強みであり、足元で自分が果たしていくべき役割なのではないかと考えています。 6/大きなことを成し遂げるにはチームの力が必要 これまでのキャリアの中で、とにかく一生懸命頑張るということは実践してきたつもりですが、個人の力は当然限られており、お互いを尊重しあう個人がそれぞれの個性や強みを思う存分発揮し、目標に向かって力を合わせたときに大きな成果が実現できるということを様々な場面で実感してきました。前述の通り、SIJには様々な領域で高い専門性を有する人材が集まっていますので、それぞれの力をチームの力に昇華させることで大きなことを成し遂げていくことができればと考えています。またこれらはSIJの社内だけでなく、当社と事業で様々に連携してくださっている社外の”Like-minded partner”の方々との関係でも同じことが言えると考えております。社内外の方々と成果をシェアできたときにこそ、非常に大きなやりがいを感じられるのだろうと思いますので、そのような成果とやりがいを目指して、これまで通りまた一生懸命頑張ろうと思っています。 前川 昭平 略歴 株式会社SDGインパクトジャパン 代表取締役 Co-CEO。SDGインパクトジャパン参画前は、ボストンコンサルティンググループにて、主に産業財・エネルギー領域の経営・戦略コンサルティング(中期経営戦略・全社構造 改革・会社統合PMI・新規事業戦略・デジタル戦略等)に従事。それ以前は三井物産にて食料・化学品領域の海外事業投資(M&A・JV構築・ポートフォリオ再編等)やグローバルトレーディング業務に従事。また英国のESG投資の評価・調査機関であるEIRIS(現Moody’s ESG Solutions)にて戦略検討や顧客開拓にも従事。慶応義塾大学経済学部卒 HEC Paris経営大学院経営学修士(MBA) ▼SIJの活動状況・ニュース 4/1 当社新経営体制のお知らせ 上記にてご案内いたしました代表取締役の異動および経営体制の変更につきまして、当社ウェブサイトにてご案内しております。 https://sdgimpactjapan.com/jp/announces-change-in-co-ceo-and-management-structure/ 4/24発売の財界・2024年春季特大号に特別座談会の記事が掲載されました 「SDGs、ESGなど社会課題解決に向け、金融の役割とは何か?」をテーマに、三菱UFJフィナンシャル・グループ社長/亀澤様、明治安田生命保険社長/永島様、当社取締役会長/谷家の3社による特別座談会の記事が掲載されました。 https://www.zaikai.jp/magazines/detail/367 5/15-16 CEO小木曽がアンバサダーを務めるSusHi Tech Tokyo 2024が開催されます 「SusHi Tech Tokyo 2024 Global Startup Program」は、世界共通の都市課題解決に向けた国内外スタートアップエコシステムとの”まだ見ぬ出会い”を創出するアジア最大規模・日本で唯一のグローバルイノベーションカンファレンスです。 開催日:2024年5月15日(水)-16日(木)の2日間開催場所:東京ビッグサイト 西展示棟1・2ホール ※会場とオンラインのハイブリッド開催(ブース出展は会場のみ)主催者:SusHi Tech […]

グローバルにおけるアグリフード・テック投資のトレンド

先日(3月19日)、芙蓉総合リース株式会社からの、農業や食料分野のスタートアップに特化した「AgFunder SIJ Impactファンド」への500万ドル(約7億4000万円)の出資受け入れに関してリリースを配信しました。 当ファンドは、シンガポールのベンチャーキャピタルAgFunder Asia Pte. Ltd.と株式会社SDG Impact Japanが共同運営しており、アサヒグループホールディングス株式会社、明治ホールディングス株式会社、キユーピー株式会社、株式会社中島薫商店などの日本の大手食品会社からの出資を受けています。今回は金融・サービスの企業が参加したことで、社会課題の解決と経済価値の両立を目指すアグリフード・テックへの投資の重要性に注目が集まっています。 アグリフード分野では、フードロス、農業活動によるCO2排出、将来の食糧危機など、さまざまな社会課題があります。海外ではこれらの問題解決のためにフードテック分野への投資が活発化しており、日本政府もこの分野への支援を行っています。 今月のコラムでは、AgFunderが発表した最新報告に基づき、グローバル市場におけるアグリフード・テックへの投資に関する情報をお知らせします。 *内容はAgFunder社がまとめた“Global Agrifood Teck: Investment Report 2024”から抜粋https://agfunder.com/research/agfunder-global-agrifoodtech-investment-report-2024/ 2023年は投資が大幅に減少し、2024年もアグリフード・テックにとって厳しい一方で、新たな投資機会が提供される見通しです。 2023年はVC業界全体にとって厳しい1年ではありましたが、アグリフードの分野でも同様に2023年は前年比49.2%減少しています。取引件数は前年比26%減、取引金額の規模は前年比で約30%減少しました。 成熟したアグリフード・テック企業にとって、2024年は厳しい一年になる見込みですが、一方で、ビジネスモデルの見直しやスリム化により、企業評価を高め、新しい投資を得る機会が増えると予測されています。 アグリフード・テックがグローバルベンチャーキャピタル投資のわずか5.5%にとどまる事実は驚きです。食品と農業は世界経済や雇用に大きな貢献をしており、世界GDPの15%を占め、労働力の半数以上を雇用しています。それなのに、この分野への投資が少ないのはなぜでしょうか?社会課題解決に向けて、より多くの投資家がこの分野に参入する必要があると考えられます。 2023年のアグリフード・テック投資を振り返りましょう。 アグリフード・テックのスタートアップは、世界中で総額156億ドルを調達しました。この数字は昨年比で49.2%減少しましたが、一部の分野ではポジティブなトレンドが見られました。 2023年には、2つのカテゴリーが前年比で成長しました。バイオエネルギー&バイオマテリアルの資金調達金額は30億ドルで20%増加(リサイクル可能なプラスチックの代替となる繊維成型品を製造するFootprint社が830百万ドル資金調達したことがけん引)しました。またファームロボティクス、機械化、および設備も過去5年間の着実な上昇トレンドを継続し、前年比9%増の7.6億ドルとなりました。農場や食品生産のアップストリームスタートアップへの投資は、2023年に全体の資金調達の62%を占め、そのシェアを伸ばしました(2022年は51%、2021年は30%でした)。 一方で大きな比率を占めていたeグロサリーは60%減、クラウドリテールは79%減など川下を中心に厳しい状況でした。 次に地域別で見てみましょう。 アグリフード・テック分野をけん引していた米国が前年比58%減と大きく冷え込みました。過去において米国は当分野の投資金額全体の40%を占めているのですが、30%までに低下しました。また、昨年2番目に投資金額が大きかったインドも76%減と大幅に縮小したこともあり、アジア全体でコロナ前までの水準までに下落しましたが、アジアは今後も人口が増えることで供給と需要の両方で重要な地域となり、持続可能な食農が必須となると考えています なお、欧州の下落幅は小さく、前年比14%減少にとどまり、米国との差がだいぶ縮まりました。 以下では、フードテックとアグリテックに焦点を当てて、ベンチャーキャピタル投資家に聞いた2024年の投資市場に対する予測をご紹介します。 2024年に最も多くの資金を集めるカテゴリーは何ですか? 代替タンパク質のカテゴーで、特に培養肉や精密発酵がそのトップとなっています。フードデリバリーやバイオテクノロジー、健康と栄養関連のスタートアップも支持を受け、それぞれ12%から15%の支持を得ています。Seana Day – Culterra Capital 2024年のトレンドは? VCの回答では、AIと自動化、健康と栄養、そして炭素が注目されています。過去5年間、食品業界は革新的なイノベーションを続けてきましたが、成功例は限られており、真の革新は時間を要するものです。そのため、ディスラプションよりも持続可能な革新を重視するべきです。Matilda Ho – Bits x Bites 2024年のアグリフード・テック投資に関する予測は? 投資家の多くが、投資家や創業者に対して計画的で責任ある行動が求められていると言っています。ほかにも出口戦略や投資リターンに関する興味深い予測が語られています。 VCが資金調達に苦戦しているため、より多くの企業が投資活動を活発化させるでしょう。Erin VanLanduit – Cargill 一握りの企業が、市場をリードする製品を持って明確なカテゴリーのリーダーとして浮上するでしょう。Katrin Burt – Grosvenor Food & AgTech […]

フェムテックとは?~市場としての魅力や動向~

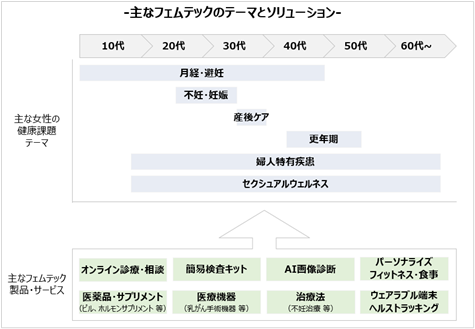

▼フェムテックとは?~市場としての魅力や動向~ SDGインパクトジャパンでは、女性やLGBTQの人々の社会的・経済的地位やWell-beingの向上、課題解決のための社会構造変化を目的としたジェンダーインパクト投資ファンドの立上げを検討しています。 ジェンダーインパクト投資ファンドの投資領域は、ファンドの目的に照らし合わせ、幅広い領域にまたがる想定です。そのなかでも、今月のコラムでは、注力領域の一つである「フェムテック」に焦点を当て、そもそもフェムテックとは?市場としての魅力や動向は?をご紹介させていただきます。 「フェムテック」概要 コラムをご覧いただいている皆さまは、「フェムテック」という言葉を耳にされたことがありますか?フェムテックは、「Female(女性)」と「Technology(テクノロジー)」をかけあわせた造語で、女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品やサービスを指します。 フェムテックのテーマとしては、女性のライフステージに沿って、月経や避妊から不妊・妊娠、産後ケア、更年期があります。更には、乳がんや子宮内膜症などの女性特有疾患、性に対して心身ともに健康であることを指すセクシュアルウェルネスなども、フェムテックのテーマに含まれます。 これらテーマに付随する悩みやニーズを解決するための製品やサービスとして、テクノロジーが活用されており、例えば、月経の健康管理や避妊のための生理周期トラッキング、不妊治療に関連して在宅で生殖能力を分析する検査キット、妊娠や更年期障害の在宅ケアプラットフォームなどがあります。 このようにしてみると、女性の健康に関する課題とそのソリューションは多岐に渡り、フェムテックと一口に言っても、幅広いテーマが広がっていることが見えてきます。 各種情報よりSDGインパクトジャパン作成 市場としての魅力 ここまで女性の健康課題とフェムテックによる解決の可能性を見てきました。そこには大きな社会的インパクトがあることが伺えますが、ビジネスとしての魅力はどうでしょうか。 Fem Tech Analyticsのレポートによると、フェムテックの市場は、2021年の約253億ドル(約3.8兆円)から、2030年には約973億ドル(約14.6兆円)規模の市場へと高い成長率で拡大する見込みです。 Fem Tech Analyticsより引用 フェムテックが注目を浴びている背景には、一つ目に働く女性の増加があります。女性の社会進出が進む中で、女性特有の健康課題による社会的損失が意識されるようになってきています。経済産業省によると、女性の健康課題による日本社会の経済損失は、年3.4兆円に上るとされています。また、SDGsのターゲットの一つでもある、ジェンダーギャップ解消に向けた動きが推進される中で、これまでタブー視されてきた女性の健康課題に対する社会や女性自身の意識の変化・取り組みも加速しています。 こうした中で、社会全体・企業としても女性の健康課題の解決は急務となり、当然女性個人にとっても解決のニーズは大きい中で、その解決を実現可能にするテクノロジーの進化・普及も揃い、フェムテックは市場としての魅力の高まりを見せているのです。 海外では欧米を中心にフェムテックに特化したベンチャーキャピタルファンドも複数登場してきました。 各種情報よりSDGインパクトジャパン作成 フェムテックのスタートアップも続々と立ち上がっており、女性や家族の健康のためのデジタルヘルスプラットフォームを提供するMaven Clinicをはじめとしたユニコーン企業(企業評価額10億ドル以上の設立10年以内の未上場企業)も複数登場し、増加傾向を示すExitは、2021年までに105件になりました。2019年に上場した生殖医療の福利厚生サービスのProgynyは、2024年2月時点の時価総額が、約38億ドル(約5,700億円)にも上ります。 日本においても、女性の月経や妊活をサポートするためのモバイルアプリケーション『ルナルナ』や『Flora』などの製品・サービスが、多くの女性に利用されており、大手企業の福利厚生においても導入が進められています。 ここまで見てきたように、フェムテックは女性の社会進出やジェンダーギャップ解消の動き、更にはテクノロジーの進歩を背景に、これまで十分に満たされてこなかった女性の健康課題解決のニーズに応えるソリューションとして強く期待されており、一層の成長が見込まれる市場といえるかと思います。 結びに 女性の健康課題を解決するフェムテックは、社会的インパクトはもちろん、ビジネスとしてのチャンスも大きい魅力的なテーマです。 そして迫る3月8日は、ジェンダーギャップの解消を目指しグローバルな連帯を示す『国際女性デー』です。年々、関心の高まりを見せていますが、今年も様々なイベントの開催が世界中・日本各地で予定されています。皆さんもぜひ興味のありそうなイベントを探して参加してみてください。 SDGインパクトジャパンも、ジェンダーギャップ解消を始めとし、社会課題の解決に向け、一層努力してまいります。(SDGインパクトジャパン 山本美里) ▼イベント・セミナーのお知らせ 3月14日 ドルビックスコンサルティングxRIMM Japanウェビナー開催のお知らせ 「総合商社の SX × DX 実践事例 ~サステナビリティ情報開示のトレンドから事業のグリーン化推進アプローチまで~」 デジタルを活用して経営・事業変革を推進する様々なサービスを提供しているドルビックスコンサルティング株式会社と、ESG評価ツールを開発・提供する当社グループ会社の株式会社RIMM Japanとの共催でウェビナーを開催いたします。 企業がSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)に取り組む意義と課題、解決方法を、事例とともに詳しくお伝えします。 日時:2024年3月14日(木)16:00~17:00 Q&A時間含む参加費:無料(ご登録後、Zoom URLを含むご視聴案内をお送りします)対象者:企業のサステナ推進部門/環境関連部門ご担当者様主催:ドルビックスコンサルティング株式会社/株式会社RIMM Japan 【詳細・お申し込みはこちらから】https://www.dolbix.com/seminar/detail004/ ▼SIJの活動状況・ニュース sustainacraft x SIJ カーボンクレジットセミナーを開催しました 2月26日に「自然資本への投資とカーボンクレジットの役割とは」と題したハイブリッドのセミナーを開催しました。 当日は約160名の方に会場ならびにオンラインでご参加いただき、どうもありがとうございました。環境省、コンサベーションインターナショナルジャパン、関西電力、三菱UFJ銀行、サステナクラフトにご登壇いただき、政策動向、カーボンクレジットが創出される現場、当分野における各企業の取り組みなどさまざまな側面から大変興味深いお話をしていただきました。 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn […]

sustainacraft x SIJ 共催ウェビナーレポート

▼コラム SDGインパクトジャパンでは、カーボンクレジット事業を推進しており、新興国・途上国を中心とした、再生可能エネルギーや省エネなどの脱炭素プロジェクトへの投資を通じて、気候変動の緩和の実現とカーボンクレジットの創出を目指しています。 先月、sustainacraft社と一緒に「2023年のボランタリーカーボンクレジット市場の振り返り」と題したオンラインセミナーを開催し、昨年のCOP28の概要、ボランタリーカーボンクレジット市場の現況を需要と供給の観点から定量的な数値を用いて紹介しました。200名以上の参加登録をいただき、当分野における関心の高さを実感しました。 sustainacraft社は、カーボンニュートラルを実現するために現在注目が集まっている自然を基盤とした解決策(NbS: Nature-based Solutions)に着目し、事業展開を行っているスタートアップです。 今月のニュースレターではセミナー内容のサマリーをご紹介させてください。 「脱炭素化動向とCOP28結果概要」 はじめに、弊社の気候変動スペシャリストである栗田より直近の脱炭素化動向ならびにCOP28の内容について説明しました。昨年11月30日から12月13日までドバイで開催されたCOP28の参加者は85,000人で、COP26、COP27の参加者は 4万人程度であったことを考えると、今回はその2倍以上であり、気候変動対策に関する世界の関心はより高まっています。 COP28における最大の注目点は、パリ協定下で実施される第 1回の グローバル・ストックテイク (GST*)に関する議論の行方でした。今回採択された決定文書には、1.5℃目標達成のための緊急的な行動の必要性、2025年までの排出量のピークアウト、全セクターを対象とした排出削減、各国ごとに異なる道筋を考慮した分野別貢献(再エネ発電容量3倍・省エネ改善率2倍のほか、化石燃料、ゼロ・低排出技術(原子力、CCUS、低炭素水素等)、道路部門等における取組)が明記されました。 GSTの結果を受け、現行のNDCでは 1.5 目標に対して大きな乖離があるとの認識が共有され、2025年の NDC改定に向けて、 2030年、 2035年の目標値を一層引き上げるというコンセンサスが得られました。 その他には、COP27で設置が決まったロス&ダメージに対応するための基金を含む資金措置制度大枠の決定、6条に関連する議論などがなされました。 なお、気候資金目標に関する問題として途上国が気候変動に対応するための資金ギャップは現在のところ2030年までで 5兆 8,000億~ 5兆9,000億米ドルと見積もられておりますが、2020年までに先進国によって共同設立予定となっていた 1000億ドル /年の緩和ファンドに関して資金が集まっておらず、2025年までの資金準備を再度先進国に促すことになりました。 引き続き1.5℃目標の実現に向けて、COPが気候変動対策を加速させる重要な合意ができる場になることを期待しています。 「ボランタリークレジットの市場動向」 次にsustainacraft社CEOの末次氏よりボランタリークレジットの需給分析、個別企業の活用事例をつかって、当市場の現況についての説明がありました。 2023年のカーボンクレジット償却量(VCS, GS, ACR, CARの4つのレジストリー合計値**)は155Mクレジットと2021年比で微減となりました。メディア記事などでカーボンオフセットに対する批判が出ていることを背景にオフセットを撤回する企業や減らす方向性を示す企業が増加した一方で、これまでカーボンクレジットを積極的に活用してこなかった企業などにおいて、長期目標を達成した上での残余排出量に対するオフセットを計画しており、大規模な投資案件を表明するケースも出てきています。償却されたクレジットの種類としては、依然として再エネ等のエネルギー系のクレジットが大半を占めますが、この3年はREDD(森林減少と森林劣化に由来する排出の削減)やNature Restorationなど自然由来の割合が増加しています。 セクター別の分析においては、エネルギー分野ではオフセットに対する批判を受けて、Shellなどはオフセットへの投資のアグレッシブな計画を一旦撤回しました。しかし、2023年はエネルギーセクター全体としてこれまでの中で最も償却量が多かった年でした。当セクターの特徴として自然由来クレジットを選好しています。ヘルスケアセクターでは2021年以降の償却量は多くなく、オフセットの利用を取りやめた企業がある一方で、直近では長期目標の設定と合わせて、残余排出量のオフセットを明言している企業が多数存在し、大規模な投資案件も公表されています。消費財セクターは批判があったネスレなどはオフセット市場からの撤退があり、大幅に償却量が減少しましたが、バリューチェーンにおいて影響を与えているケースが多く、オフセットではなくインセットへの移行が進んでいます。高収益企業の多いテクノロジー・メディア・通信(TMT)セクターは自然由来のプロジェクトに加えて、技術由来除去クレジットへの投資も表明しています。 続いて、sustainacraft 社讃井氏から商船三井、アストラゼネカ、ネスレのケーススタディの紹介がありました。 商船三井は事業計画「BLUE ACTION 2035 」に基づき、海を起点としたインフラ企業として、環境保全等のニーズに対し、技術とサービスの進化で挑むことを目指しています。自社の削減と並行して、吸収・除去系クレジットへの投資を行っています。技術系クレジットにおいてはファースト・ムーバーズ・コアリションおよびNextgen CDR Facility などへ参加、自然系クレジットにおいては国内外のブルーカーボンプロジェクトに参加しています。 アストラゼネカは、「地球の健康」は世界中すべての生命に影響するという認識の下、ネットゼロの達成に向けた野心的な目標「アンビション・ゼロカーボン」を掲げ、環境への取り組みを行っています。Scope 3を含めて2030年までに50%、2050年までに90%削減を表明しており、社外脱炭素プロジェクトに関する主要アクションとして2030 年までに2 億本の植樹を目指し、追加で400 百万米ドルの投資を発表しています。 ネスレはオフセットから撤退し、自社のバリューチェーン内における再生農法を推進することで、最大1,300 万トンのCO 2 除去を目指しています。 最後に末次氏からプロジェクトの種類、国別、規模感などから分析したカーボンクレジットの供給サイドにおける特徴を示しました。分析結果から、以前は再エネ系が中心だったのが、2020年以降、非常に多くの自然由来のカーボンプロジェクトのパイプラインが生まれています。また、自然由来のカーボンクレジットはREDDが中心だったのが、最近ではNature […]

年末のご挨拶

2023年も残すところ、あと僅かとなりました。皆さまにとってはどのような一年でしたでしょうか? 2022年から続くウクライナの紛争に加え、今年はスーダン、エチオピア、コーカサスでも続発しました。これらの紛争は、ガザとイスラエルで戦禍が勃発する前のことでした。また、世界各地での記録的な気温上昇、リビアの洪水、カナダやハワイの山火事など、気候変動の影響を目の当たりにしました。 一方で2020年以降世界に蔓延したコロナ禍の収束、WBCをはじめスポーツにおける日本チームの活躍、日本株式市場の躍進など明るいニュースもありました。また、AIの普及のみならず、ゲノム編集技術「CRISPR」を用いた遺伝性疾患の治療法が初めて承認され、米国での「核融合点火」の再現など、医療、科学、バイオテクノロジーにおける重要なイノベーションが起きた年でもありました。 そのなかでSDGインパクトジャパン(SIJ)はファンド事業、インキュベーション、イベント開催など様々な取り組みを通し、持続可能な未来に向けて一生懸命活動した1年となりました。 SIJの今年の5大ニュースです! 三菱UFJ銀行様との資本・業務提携 三菱 UFJ 銀行とSDGインパクトジャパンは、二国間クレジット(Joint Crediting Mechanism)*の創出をはじめとした、日本と世界のカーボンニュートラル実現に向けた協業などを目的に、資本・業務提携に係る契約を締結しました。 カーボンクレジット市場は、世界の脱炭素化を加速させるために不可欠なメカニズムですが、その堅牢性、透明性、信頼性を高めるためには、関係者の協力が不可欠だと考えています。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000091539.html 環境省「令和4年度二国間クレジット制度資金支援事業のうち設備補助事業」に採択(インドネシア北スマトラ州プンガ川) 令和4年度JCM設備補助事業に採択された「インドネシア/北スマトラ州プンガ川における3.5MW小水力発電プロジェクト」の代表事業者としてSDGインパクトジャパンが採択されました。カーボンファイナンス事業の拡大はSIJの優先事項の一つであり、脱炭素化ファンドの設立を通じて、JCM市場の活性化、質の高いカーボンクレジットの市場成長に注力してまいります。 https://gec.jp/jcm/jp/news/20230413/ 環境省第4回「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」投資家部門 特別賞受賞 SDGインパクトジャパンは、ESG 観点で今後の開示や対応の改善余地が大きいと考えられる日本の中小型株にフォーカスしたSFDR 9 条対応のESGエンゲージメントファンドを推進するなど、明確なビジョンに基づく取組が評価されました。SIJはエンゲージメント活動を通じ、企業のコア事業価値向上に資するESG課題を特定し、改善に向けた施策の提案および実装のサポートに努めています。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000091539.html ユニゾン・キャピタル・グループの戦略的提携 SDGインパクトジャパンと、ユニゾン・キャピタル・グループは、インド・太平洋地域において持続可能な社会の促進に向けた課題解決を目指す革新的なベンチャー企業への成長資金提供を行うファンドの組成と、持続可能な社会に向けた課題と機会について議論し、ベンチャー企業を支援するためのフォーラムの設立を目的とした基本合意書を締結しました。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000091539.html 関連会社のRIMM JAPANのESG評価のmyCSOプラットフォーム日本版をリリース 企業のサステナビリティ・ニーズにお応えする「myCSO」が、中小企業のサステナビリティへの取り組み推進をサポートしていきます。myCSOプラットフォームの日本版を提供することにより、日本企業特有の持続可能性とコンプライアンスに関する課題解決において、日本企業をより深く支援することが可能となりました。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000098772.html * JCMはパリ協定の6.2条に基づいてCO2など温室効果ガス排出削減量を再エネや省エネプロジェクトを通じて創出し、それを国間、企業間で取引する仕組みです。削減量は通称JCMクレジットと言われton-CO2単位で計量、取引されます。 2024年も有力な戦略パートナーとの事業提携、サステナビリティを促進する投資戦略の設定、事業のインキュベーションなどなどパイプラインは豊富で、皆さまにいろいろとニュースを発信していく予定です! 2024年が皆様にとってより平和で、より持続可能な年となることを心よりお祈りしています。日本、そして世界でビジネスを成長させるため、皆様とともに働けることを楽しみにしています。 それでは、良いお年をお迎えください。 SDGインパクトジャパン メンバー一同 ▼SIJの活動状況・ニュース 12/26 sustainacraft x SIJ共催のウェビナーを開催しました テーマ:「2023年のボランタリーカーボンクレジット市場の振り返り」ボランタリーカーボンクレジット市場全体がどのように推移しているのか、需要と供給の観点から定量的な数値をお伝えいたしました。200名以上の参加登録をいただきました。Q&Aでも積極的なご質問をいただきありがとうございました。 来年もsustainacraftとの共催イベントを計画しておりますので、どうぞご期待ください。 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/

【COP28直前号】カーボンニュートラル達成にむけたカーボンクレジットの活用

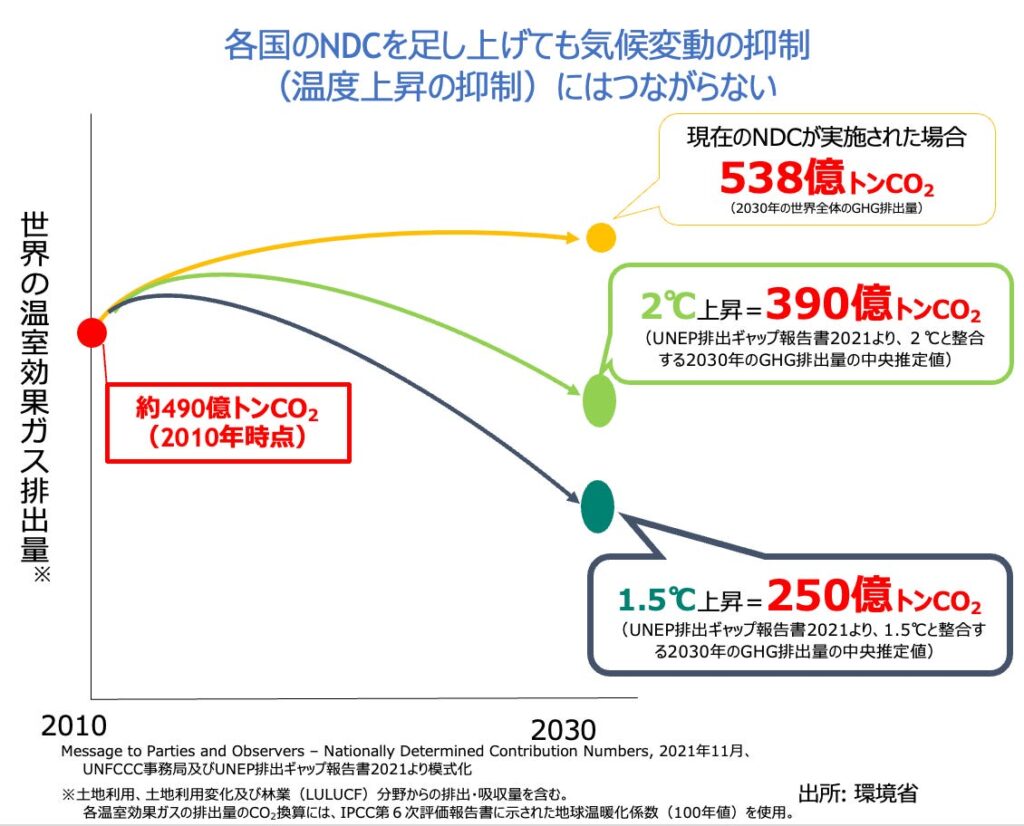

▼コラム 2023年11月30日-12月12日に気候変動の国際的サミットである「COP28」が開催されます。本ニュースレターはCOP28の直前号と題し、2回にわたりCOP28に向けた気候変動の現在地と当社の取り組みについて紹介します。 COP28の主な議題 COPは「締約国会議(Conference of Parties)」という国連の条約締結国が一同に会する集まりで、近年では特に「国連気候変動枠組条約」の締結国による会議を指すことが多く、この気候変動枠組条約における会議は本年は28回目となり「COP28」と称されます。 GHG排出量の削減において一つの目安となっているのが、COP21(2015年)に締結されたパリ協定において各国が定めているNDC(各国政府が定めたGHG削減目標)です。パリ協定は、先進国をはじめとした世界の一部の国々だけでなく、気候変動枠組条約に加盟する 196カ国全ての国が削減目標を設定し、行動することをルール化した画期的な合意です。 今回のCOP28の主要なテーマとして以下の4つが挙げられています。 the Global Stocktake(グローバル・ストックテイク) the Mitigation Work Programme(気候変動緩和の実施プログラム) the Global Goal on Adaptation(気候変動適応のグローバル目標の設定) climate finance, including financial arrangements for Loss and Damage(クライメートファイナンス:損失と補償を含む) Council of European Unionプレスリリース(2023/10/17)より ここで最上位に挙げられている「グローバル・ストックテイク(GST)」がCOP28の最も注目されるテーマです。パリ協定では各国の温室効果ガスの削減進捗を5年ごとに評価することが定められており、これがGSTと呼ばれるものになります。COP28はこのGSTが初めて実施される年で、パリ協定締結以降の世界各国の削減努力がどの程度のものだったのかが明るみになります。 COP28のテーマ 実は現在のパリ協定で約束された各国のNDCを足しあげても、現状の目標値である1.5度や2度上昇までに抑えるために必要なGHG排出削減には足りないのが現状です。現在のNDC水準では、気温は2.4度上昇まで行ってしまうという報告もあり、今後各国で更なるNDCの目標設定を高めることが求められています。 このような背景から、定期的なGSTの実施を通じて世界の排出削減の現在地を把握した上で、1.5度上昇シナリオの達成に向けて、より一層の削減目標を高めていくことが基本的な方向性となっています。 COP28におけるGSTを踏まえて、各国は改めて2035年までの削減目標を国連に提出することが求められており、COP28を通じて現行の2030年までの削減目標の大幅引き上げを迫られるかどうか、各国の気候変動政策を左右する重要な会議になります。 日本に削減余地はあるのか 日本は2030年までに2013年比で46%の削減という目標設定をしており、それに応じて2030年までのエネルギーミックスの計画が定められています。特に、エネルギーの大きな部分を占める電源については、政府が定めている最新の2030年の電源構成では、再エネ36〜38%、原子力20〜22%、石炭19%、LNG20%、石油等2%、水素・アンモニア1%となっています。 一方で、2022年度の年間発電電力量に占める再エネの割合は24%で、化石燃料の割合が未だ7割を占めています。再エネ分野は、まだ10%以上の拡充が求められていますが、太陽光発電の土地確保の問題でペースが減速しており、大きな割合で期待されている洋上風力もさまざまな技術的・コスト的課題があります。原子力発電も原発再稼働に向けた動きがあるものの5%にとどまっており、2030年の想定の電源構成の達成には高いハードルがあります。 このような状況で、COP28を通じてさらに高い削減目標を目指す方向となれば、もはや国内の削減努力だけでは到達し得ない可能性も想定できます。 日本のNDCの達成に向けて 一方で、日本政府が策定したGHG削減目標には、「二国間クレジット(Joint Crediting Mechanism : JCM)の取得」という項目が含められています。日本政府が定めた46%削減に追加して、2030年までにJCMクレジットを官民で累積1億トン取得する目標が定められています。 JCMは、日本政府がMOU(了解覚書)を締結したパートナー国(現在28カ国 ※2023年10月末時点)と協力してパートナー国において脱炭素プロジェクトを組成・推進し、削減された温室効果ガス排出量をカーボンクレジットとして認定・分配する仕組みです。JCMはパリ協定6.2条の制度に基づいた制度で、日本のNDCの目標達成にも寄与します。国内で実施する電源構成の変更などの排出削減努力だけでなく、これらの日本国外における排出削減の努力への協力でもNDC達成への貢献するのです。 1.5度上昇の目標を達成するには、開発途上国の気候変動対策に対して年間3兆ドルから6兆ドルを支出することが必要とされていますが、現状は年間6300億ドルにとどまっています。これらの大きな気候変動への資金ギャップを埋めるために、先進国と開発途上国が官民をあげて協力して推進することが求められています。 JCMは「カーボンクレジットの獲得」というだけでなく、開発途上国を中心とした気候変動に向けた膨大な資金ギャップを埋める意義、そして日本の排出削減目標の達成に向けた貢献の意義も包含しています。(SDGインパクトジャパン パートナー 広瀬大地) […]

日本のジェンダーレンズ投資の大きな可能性を探る

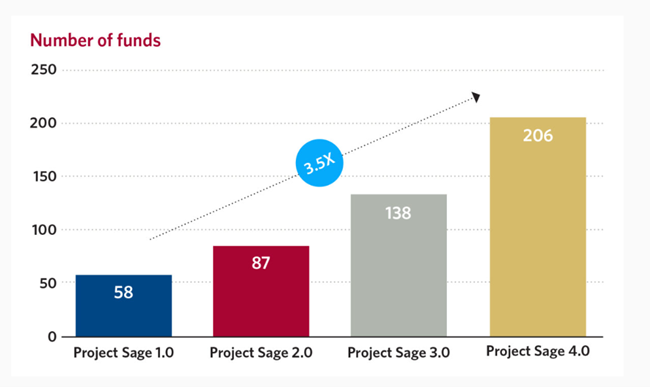

▼コラム 女性活躍推進が遅れているからこそ見いだせる 日本のジェンダーレンズ投資の大きな可能性を探る ジェンダーレンズ投資とは? ジェンダーレンズ投資とは、意思決定プロセスに意図的にジェンダー視点を組み込むことで、ジェンダーバイアスを排除/改善するための投資手段であり、ビジネス、社会、環境、投資成果の向上を目指す投資です。 日本においては、男女賃金格差や金融アクセスにおける格差、就業機会や社会参加の機会等における格差は、世界に大きな後れを取っており、それが深刻な社会課題として取り上げられるようにもなっています。最近発表されたジェンダーギャップ指数2023では、日本は146か国中125位とG7最低、アジアでも多くの国を下回る過去最低を記録しています。(*1) ジェンダー格差が解消されることで、GDP が平均で 35%増加する可能性がある (*2) とも言われています。それだけ女性が活躍することは経済効果に大きなインパクトがあることは各機関の調査でも明らかになっています。 *1 WEF https://jp.weforum.org/press/2023/06/jenda-gyappu-repo-to-2023-surujenda-made131/ *2 国際協力NGO ワールド・ビジネス・ジャパン https://www.worldvision.jp/children/poverty_03.html 笹川記念財団が実施した、女性への経済的エンパワーメントに関する調査によると「東南アジアにおける女性の職業のうち「起業」が最大シェアを占めています。また、女性の経済力の高まりは、国や地域の経済成長に大きく貢献しており、女性の零細及び中小企業(SME)は東南アジアのGDPの30-53%を占めています。一方、アジアにおいて女性がビジネスを行う上で金融アクセスが大きな問題となっていること」(*3) が判明しています。 *3 笹川平和財団 ジェンダーイノベーション事業グループhttps://www.spf.org/programs/gender/ 海外のジェンダーレンズ投資は急成長を続けている女性および女性を支援する事業の金融アクセスを向上させ、ジェンダーの平等を推進すると同時に地域全体の経済発展に寄与することを図るジェンダーレンズ投資商品は海外ではすでに運用が活発に行われています。 2021年12月発表のWharton Social Impact Initiativeのプロジェクトセージ4.0レポートによると、プライベート・エクイティ、ベンチャー・キャピタル、プライベート・デット・ファンドのジェンダー投資ファンド数は206、同レポートの前年度の138から約1.5倍に急増しています。 (図1*) *図1 Project Sage 4.0 2020年12月~21年7月期間の調査https://www.wharton.upenn.edu/story/new-gender-lens-investing-research-insights-from-project-sage-4-0/ この背景には、ジェンダーレンズ投資が経済的なリターンと同時に社会的インパクトの両方を追求できるというベネフィットがあるからです。以下にその内容をまとめました。 (図2) 女性創業者の企業は、女性の雇用や社会的地位の向上をもたらすのみでなく、社会の多様性を高め、社会課題解決思考のビジネスの創出にも貢献しています。金融庁による提言内での女性起業家への投資によるインパクトへの言及でもそのベネフィットが述べられています。 収益性という観点では以下のようなKPI評価も実証されています。 ・女性創業者のいる企業への投資は、男性創業者のみの企業への投資よりも63%も高いパフォーマンスを示す ・イノベーションチームに女性を登用し、女性の消費者をよく理解している事業はそうでない事業にくらべ成功確率が144%高い(CTI) ・マイクロファイナンス業界からの経験によると、女性に対する投資は平均に比べて貸し倒れ率が低い(世界銀行) また、社会的インパクトの側面では、金融庁による提言内での女性起業家への投資による以下のような言及も行われています。 当社の取り組み 2023年9月17日に国連本部で行われたSDG Action WeekendのSide EventであるScaling Up Gender-Lens Financing: A Catalytic Tool for Advancing all SDGs(*4) のセッションにパネリストとして登壇してまいりました。インパクト投資、資本動員、インパクト測定・管理の専門家を含む民間セクターの女性リーダーたちと、SDGsのためのジェンダーレンズ資金調達を拡大するための最新のイノベーションと経済的推進力についてそれぞれの見解を発表しました。 […]

アグリ・フードテック・ミートアップ2023 イベントレポート

▼AgFunder×JETRO共催アグリ・フードテック・ミートアップ2023 イベントレポート AgFunderと日本貿易振興機構(以下JETRO)がホストとなり、弊社SDGインパクトジャパンが運営主体となった ミートアップイベントが7月25日に都内で開催されました。このイベントは、日本・海外のスタートアップや、日本の大手食品・飲料メーカーの担当者、ベンチャーキャピタル, 金融機関、行政などアグリ・フードテックに取り組む200名以上の方々が会場およびオンラインで参加されました。メインのピッチイベントには、日本のアグリ・フードテックスタートアップ企業の応募の中から選ばれた6社が参加。熱のこもったプレゼンテーションに、会場は拍手喝采となり熱気に包まれました。今月のコラムでは、このイベントレポートをお届けいたします。 オープニングスピーチとなったのはJETRO様。現在展開している日本企業と海外のスタートアップのオープンイノベーションのサポートや、海外企業と日本の企業家をコネクトする支援活動に関してJETROイノベーション部樽谷氏からご説明いただきました。 JETRO 樽谷様 多角的なサポートを無償で提供されているJETROの活動報告はこれからのスタートアップ企業や企業にとっても改めてその存在意義の大きさを確認する機会となりました。 続いて、AgFunderでアジア・ディレクターを務めるジョン・フリードマン氏からAgFunderの活動に関するプレゼンテーションが行われました。 「AgFunderは、シリコンバレーとシンガポールを拠点に、アグリ・フードテックに特化したグローバルなベンチャーキャピタルで、独自のデータベースには40,000社以上のスタートアップの情報を有し、今まで1億8000万ドルの投資を行っています。AgFunderはSDGインパクトジャパンとインパクトファンドを運営しており、2500万ドルを目指してキャピタルレイズを行っています。本ファンドはCO2排出やフードロスの削減、土壌や作物のモニタリングの改善、バイオ、デジタルを通じた効率化など、持続可能な食糧システムを実現する可能性を持つ優れたスタートアップに投資を致します」と説明しました。 今回のミートアップのメインイベントとなった国内スタートアップによるピッチには、34社の応募から事前審査を通った以下の6社が参加しました。限られた時間の中で、それぞれに個性的で革新的なアグリフードのテクノロジーと事業戦略がプレゼンテーションされ、会場からも質問が多数飛び交いました。6社によるピッチは、ソリューションの期待度、ビジネスとしてのインパクト大きさ、チーム性という観点で審査が行われ、以下の3社が受賞しました。審査員からは、どのチームも素晴らしく、参加者の情熱やテクノロジーの可能性、プレゼンテーション力の高さなどが印象に残ったという総評が寄せられました。 ピッチ各賞の受賞者と審査員の皆様 アグリ・フードテック・ミートアップ2023大賞 「ファーメランタ」 「合成生物学による微生物発酵を通じて、有用物質生産手法に産業革命を」をミッションに持続可能、スケーラブル、安価な方法で植物由来成分の革新的微生物発酵プロセスを開発し、植物由来の多種多様で希少な成分を生産。その成分は医薬品、健康食品など人々の健康増進に使用されています。 大賞を受賞した「ファーラメンタ」柊崎氏 明治ホールディングス賞 「エンドファイト」 「すべての土壌に生命を吹き込む」をテーマに、エンドファイト(微生物)技術を使って劣化した土壌上において良好な土壌上以上の農業生産を実現することを目指しています。この技術によって価値を生まないすべての土壌が高付加価値な土壌となります。実現化することで、世界における土壌再生エコシステムが構築されます。 明治ホールディングス賞を受賞した「エンドファイト」風岡氏 アサヒクオリティアンドイノベーション賞 「ジカンテクノ」 一次産業で排出される残渣を二次産業の高機能素材へ転換する技術を開発。もみ殻、そば殻、カカオハスクなどを高純な素材に転換することで、カーボンニュートラル、ライフサイクルアセスメント、カーボンフットプリント、サプライチェーンの見直しにも貢献できる技術です。生産されたシリカはすでに商品実用化されています。 アサヒイノベーションアンドクオリティー賞を受賞した「ジカンテクノ」木下氏 参加6社は以下の通りで、キユーピー株式会社より全員に参加賞が授与されました。 エンドファイト:微生物の力で、劣化した土壌環境でも良好な農業生産を実現。 フェイガー:農業由来カーボンクレジットを生成・販売。 キニッシュ:バイオテクノロジーを活用し、味に重点を置いた代替食品を開発・販売。 ファーメランタ:合成生物学により植物由来の希少成分を微生物で発酵・生産。 グリーンエース:廃棄野菜を粉末化し、様々な食品に取り入れることでアップサイクルを実現。 ジカンテクノ:もみ殻・大麦殻などの1次産業の残渣(ざんさ)を原料に、グラフェンやシリカなどの高純度な素材を製造。 アグリ・フードテック業界オピニオンリーダーのインサイト 日本の食品産業をリードする3社のパネリストによるディスカッション 6社のピッチの間には、「アグリ・フードテックが生み出すサステナビリティ インパクト&イノベーション」と題したパネルディスカッションが行われました。パネリストとして、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社前田氏、明治ホールディングス川初氏、キューピー株式会社田中氏にご登壇いただき、モデレーターは弊社Co-CEOの小木曽が務めました。技術に造詣が深く、海外ビジネス展開のご経験から語られるお話は、具体的な事例の説明や、企業理念に基づく開発の背景なども含まれており、スタートアップ企業だけでなく、参加大手企業様にも大変参考になるものでした。 農林水産省「フードテック民間協議会」もフードテックビジネスを応援 続いて行われたフードテック民間協議会の説明には、農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部から片瀬氏にご登壇いただきました。フードテック民間協議会は産官学のステークホルダーの協力を得て2000年10月に設立された団体で、食・農林水産業の発展と食料安全保障の強化に資する資源循環型の食料供給システムの構築や高い食のQOLを実現する新興技術の国内の技術基盤の確保に向けて、協調領域の課題解決の促進や新市場の開拓を後押しする官民連携の取組を推進することを目的として活動しており、すでに会員1190名(参加企業数620社)が所属しています。 海外スタートアップ企業の日本での成功事例 ~日本でのビジネス浸透の難しさ 続くパネルディスカッションでは、弊社COOの前川がモデレーターとなり「Innovation Impacts : Overseas Startups doing business in Japan」をテーマに、海外から日本に進出したスタートアップ2社の代表から事業展開事例をお話しいただきました。 キノコレザーがパリコレを歩く! まずはキノコレザーで一躍有名になったMYCLのAdi Reza Nugroho氏。「海外市場への進出に際し、2年前に日本を潜在マーケットとして選びました。NHKの番組で紹介されたことで知名度を上げ、日本とデザイナーと協力体制を組んで市場を開拓してきました。躍進のきっかけはパリのファッションウイークへの参加したことで、キノコレザーのジャケットやスニーカーが大きな話題となりました。また、生産の安定を図るため長野のキノコ生産業者と協力し、自動化システムを導入することで、生産能力の拡大、生産コストの削減などを図りました。まだまだ課題はありますが、市場のマーケット開拓を促進してきます。」と語ってくれました。 日本のシーフードには文化的、伝統的な歴史がある 続いて登壇したのは、培養魚開発、および導入を目指すUMAMI MeatsのMelody Mathavan氏です。「世界的危機に直面する海洋資源の保護、そして日本人の魚食文化を守るため、日本に進出することを決めました。日本企業と提携しながら最先端のテクノロジーと美味しい魚介類を、世代を超えて提供するエコシステムを導入するビジネスを展開していきます。」とその抱負を語りました。 「Innovation […]

人的資本とダイバーシティ経営

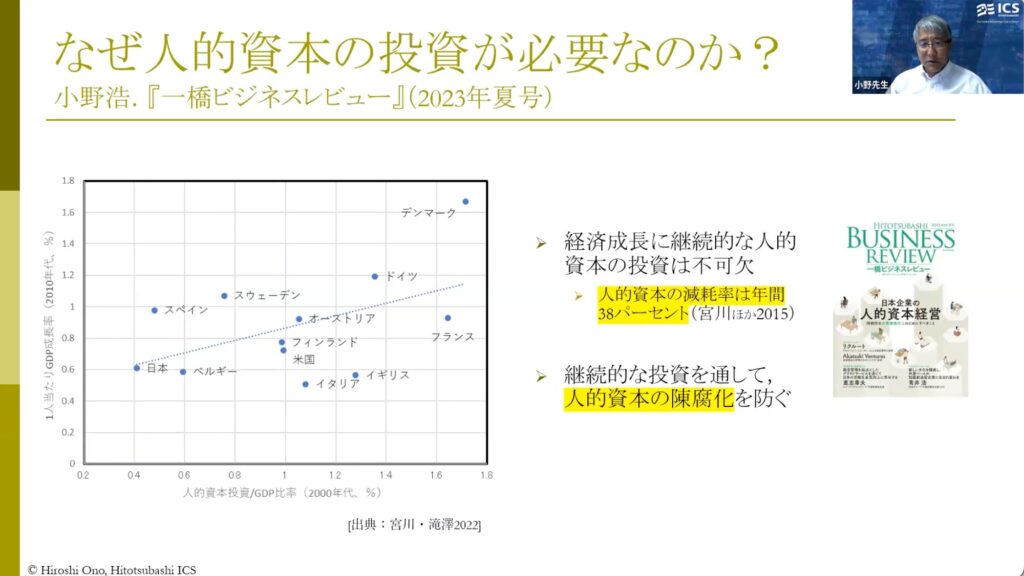

▼セミナーレポート「人的資本とダイバーシティ経営」 先日、第二地銀協会様で弊社Co-CEO小木曽が講演をさせていただきました。以下はその講演内容の要約となっています。 テーマは「人的資本とダイバーシティ経営」。前半で「人的資本」について、後半で人的資本と「多様性」がどのようにつながるかをお話させていただきました。 前半:「人的資本」とは何か 昨年から「人的資本」という考え方が急速に広まり、2022年は「人的資本・無形資産改革元年」と言われます。この背景には、政府が推し進めたということに加え、投資家からの圧力があったということも無視できません。実際に欧米では日本よりずっと厳しい、人的資本と多様性に関する開示要請が存在します。 実際、ESGのうちS(Social)、人的資本活用は、株価のパフォーマンスに大きな影響をもたらす要素となっています。グローバルの資本市場で、40%くらいのファンドが何等かの形でESGを意識したものになっていますが、一般的にESGファンドへの組入比率は、欧米株に比べて日本株がとても低くなっています。その一因にはESGのSの対応の遅れもあると言われています。 日本企業の人的資本開示における課題の中で大きいのは「人的資本について説明が充分にできていない」ということです。日本はリーマンショックの時にも欧米にくらべて人を解雇しなかったですし、従業員を大切にしていると言えるでしょう。しかし、自社の人材戦略をロジカルに説明していないケースが非常に多いのです。そのため株価にも人的資本価値が反映されていないとされています。開示すべき内容は、従業員エンゲージメント、新技術(デジタル化、脱炭素化等)に対応する人材をどう確保するか、外部人材の登用等さまざまです。 人的資本開示に求められるものは何でしょうか。そのためにはまず「人的資本」という言葉を理解する必要があります。1990年代は人的資本ではなく「人的資源」という言葉が使われていました。「資源」は使えば減ってしまいます。一方「資本」は投資の対象です。「人」を「資本」と位置付けて、人的投資(教育、研修等)をすることによって能力を磨き、収益に貢献するものととらえるのが「人的資本」の考え方です。 人的資本開示には様々なものがありますが、従来は「リスクマネジメント」の観点で、コンプライアンス、労働慣行、安全などととらえられてきました。現在はそれに加え、「価値向上」の観点が重要になり、人材育成、エンゲージメント、流動性、ダイバーシティなどの開示が求められています。 ここで大切なのが、ただ単に数字等を開示するのではなく、中長期の経営戦略と人材戦略をきちんと結びつけて開示するということです。ストーリーをもって経営戦略の一環として人材戦略を説明する、そういうことが求められています。人材育成に関する開示基準は様々で(ISO、WEF、SASB、GRIなど)統一されていません。投資家が求めているのは、どれかの基準に則った開示ではなく、経営戦略のストーリーの一環としての人材戦略なのです。 後半:人的資本と「多様性」のつながり ここからは人的資本開示でなぜ「多様性」が大切になっているのかというお話になります。 まず、投資家は人的資本開示のうち「多様性」に関する方針、つまり経営目標とからめたストーリーの開示を一番重要視しているということがあります。これは企業側が人的資本関係のKPIを最重要視していることと、乖離しています。EUや米国でも多様性、ジェンダーに限らず人種等の多様性に関する開示の要請が高まっています。 なぜ投資家は多様性を重要視するのでしょうか。 二つの理由があります。一つ目は人権的な観点です。科学的なテストでは男女の能力差がないことが証明されており、男女で賃金格差など、差をつけることが人権リスクとなりうるからです。二つ目は経済的観点です。多様性、Diversity and Inclusionが進んでいる会社のほうが収益性が高い傾向にあります。多様性がイノベーションの源泉となっているのです。さらに消費者や従業員の価値観も多様性を受け入れる方向に大きく変化してきています。 多様性を軸とした人的資本経営とは、まず人的資本=人の持つ能力やスキルを「資本」ととらえることから始まります。あらゆる「資本」を活かすような人事改革や人事施策を行うということです。従来、チームのパフォーマンスは、どれくらい高い能力の個人を集めるかに左右されると考えられていました。今は、チームのパフォーマンスは個の総和ではなく、どんな人的「資産」があるかによって左右されると考えられています。つまり、多様な個人がいたほうがその個人が保有する「資産」も幅広く、高いパフォーマンスに帰結します。つまり、全く違う視点を持っている、というだけでバリューとなるのです。このような考えのもと、今後は人事戦略の根幹に「多様性」を組み込むことが必要になってきます。 コンサル会社などによる様々な調査により多様性と企業のパフォーマンスには「関連がある」ということが示されています。FTSE350企業に対する調査では、経営層の多様性が進んでいる企業は将来の財務パフォーマンスでプラスの影響を受けるという事実がある一方、正しくマネージメントせず、むりやりダイバーシティのみを勧めた場合には、短期的にも長期的にもマイナスの影響を及ぼすという結果になりました。つまり、経営陣が「腹落ちしていない」状態でダイバーシティを推し進めるといい結果にはならないということです。 それでは、多様性とは何でしょうか。 多様性には二種類あり、デモグラフィ的(表層的)ダイバーシティと、認知的(深層型)ダイバーシティです。前者は個々が生まれながらに持っている、男女、人種、年齢、障がいなどの自分ではコントロールできないダイバーシティです。後者は、ものの見方や考え方の多様性で、環境や時間の経過などで変化するダイバーシティです。両者の関連性は高く、通常デモグラフィ的多様性が高いと認知的多様性も高くなります。 そういう意味でも、日本においてはジェンダーの多様性を高めることが、両方の多様性を高めることにつながり、ダイバーシティ経営の基本となるわけです。 このようにDE&I(Diversity, Equity and Inclusion)の推進の基本として、ジェンダー平等があり、その先に女性活躍推進があります。日本の場合、最初に「女性活躍推進」が謳われてしまったため、ちぐはぐなことになってしまいましたが、ジェンダー平等が基本にあり、その先に女性活躍があるのです。 ちなみに、DE&IのEquityはEqualityの異なった概念となります。Equality(平等)はすべての人に同じものを与えるということですが、Equity(公正)は、それぞれの状況により合わせ、全ての人が最大限の能力を発揮できる様により必要な人により与えるという考え方です。ダイバーシティを推進するためにこのEquityの概念は大切になります。 ダイバーシティを推進するにあたり、人には誰しも「無意識の偏見」があることを認識しておくことが大切です。自分では気づいていないため、無意識の差別につながる可能性があります。ひとつは評価にたいする無意識の偏見。一般的に人は同性に対して異性よりも高い評価を下す傾向があります。つぎに女性自身がもつ無意識の偏見。一般的に女性はセルフコンフィデンスが低い傾向があります。そのためジェンダー平等を推進するには女性の背中を押す、ということが非常に重要になるのです。 偏見は一方で、思考のプロセスを省略して判断を早めるという面もあり、一概に悪いものというわけではありません。しかし、ジェンダー平等を進める上では障害になる可能性があるということを知っておく必要があるでしょう。 多様性を推進するためには、同質のグループで居心地よくやっているという環境を壊すことにつながるので不愉快なこともあります。しかし異質な人が集まったグループのほうがパフォーマンスが高いというのもまた事実なのです。居心地のいい「コンフォートゾーン」から出ないと、イノベーションは起こりにくいのです。 ジェンダー平等とは「個の能力を最大限に引き出す」=「収益」と「人権」両方に配慮した人的資本経営の基盤なのです。効果的なDE&I施策は会社によって違います。まずは社内で多様性のデータを取得し、分析して、その企業ごとの「効果的なポイント」を探ることが何よりも必要となっています。(文責:SDGインパクトジャパン ディレクター 藤村真紀子) ▼SIJの活動状況・ニュース 7/11、7/18:オンラインセミナー「企業価値向上のための人的資本」シリーズの開催 人的資本理論の第一人者であり、人的資本理論でノーベル経済学賞を受賞された故ベッカー教授に師事された 一橋大学大学院経営管理研究科の小野 浩教授をお迎えし、2回に渡り人的資本の理論から経営的な実践について講義をいただきました。2回のシリーズ講演を通じてミクロ編・マクロ編と人的資本理論の企業個別の応用、日本経済を俯瞰した議論を通じて、企業が人的資本に継続して投資をする意義について理解を深めました。多数の方に2回とも出席いただき本トピックの関心の高さが伺えました。 7/25:「AgFunder x JETRO ジャパン・アグリ・フードテック・ミートアップ2023」の開催 AgFunderと日本貿易振興機構(JETRO)がホストとなり、弊社SDGインパクトジャパンが運営主体となり、国内・海外のアグリ・フードテックに関わるプレイヤーが集うミートアップイベントが7/25(火)新丸ビルカンファレンススクエアにて開催されました。 日本・海外のスタートアップや、日本の大手食品・飲料メーカーの担当者、VC・金融機関、行政などアグリ・フードテックに取り組む100名以上の方々にご参加いただきました。ピッチイベントでは以下のスタートアップ6社が登壇しました。大賞はファーメランタ株式会社、アサヒクオリティアンドイノベーションズ賞にジカンテクノ株式会社、明治ホールディングス賞に株式会社エンドファイトが選ばれました。 株式会社エンドファイト 株式会社フェイガー 株式会社Kinish ファーメランタ株式会社 株式会社グリーンエース ジカンテクノ株式会社 (↑ジャパン・アグリ・フードテック・ミートアップ2023 大賞 :ファーメランタ社) ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/