SDGインパクトジャパンは2024年11月20日、森林再生(Afforestation, Reforestation, and Revegetation:ARR)に特化したクライメートテック・スタートアップのTerraformationと共同で、自然資本とファイナンスに関わるウェビナーを開催しました。

今月は本ウェビナーで議論された内容を、弊社とお付き合いのある方にライティングいただきましたのでご紹介いたします。

本ウェビナーでは、気候目標に対する日本の動向や、Terraformationが手掛ける海外の森林再生プロジェクトの現状、NbS(Nature based Solutions/自然を基盤とした解決策)の特徴と意義、主要な投資家を含めた資金流入の現状、高品質なカーボンクレジットの評価方法などについて解説されました。その一部をレポートします。

<登壇者>

ジョナサン・キム(Jonathan Kim)

Terraformation

Chief Sustainability Officer

TerraformationのClimate Impact Teamを率い、気候に関する目標を達成するために様々な企業・団体とのパートナーシップ連携を担当。それ以前は、アプリ内体験を創造するプラットフォームAppcuesを創業し、HubSpotや様々なメディアで活躍。Terraformationの製品責任者として、森林管理サービスの立ち上げを推進し、Seed to Carbon Forest Acceleratorの拡大に貢献。ハワイで生まれ育ち、ボストン大学でジャーナリズムの学位を取得。

広瀬大地

株式会社SDGインパクトジャパン

パートナー

外資系運用会社の後、独化学メーカーのCVCであるBASFベンチャーキャピタルでベンチャー投資に携わりつつ、経済学者のジャック・アタリ氏が創業する仏NGOのPositive Planetにおいてマイクロファイナンスの支援に携わる。その後、リネットジャパングループにおいて海外担当の常務執行役員、東南アジアに5年駐在し、同社の東証グロース市場上場を牽引する。その後、東証プライム上場のデジタルマーケティング企業の新規事業開発やクロスボーダーM&Aに従事、その後SDGインパクトジャパンに参画する。国際開発や金融包摂、環境などの社会課題解決に向けたファイナンスの仕組みの構築が主な関心。

森林再生はなぜ重要?直面する資金課題の解決策とは

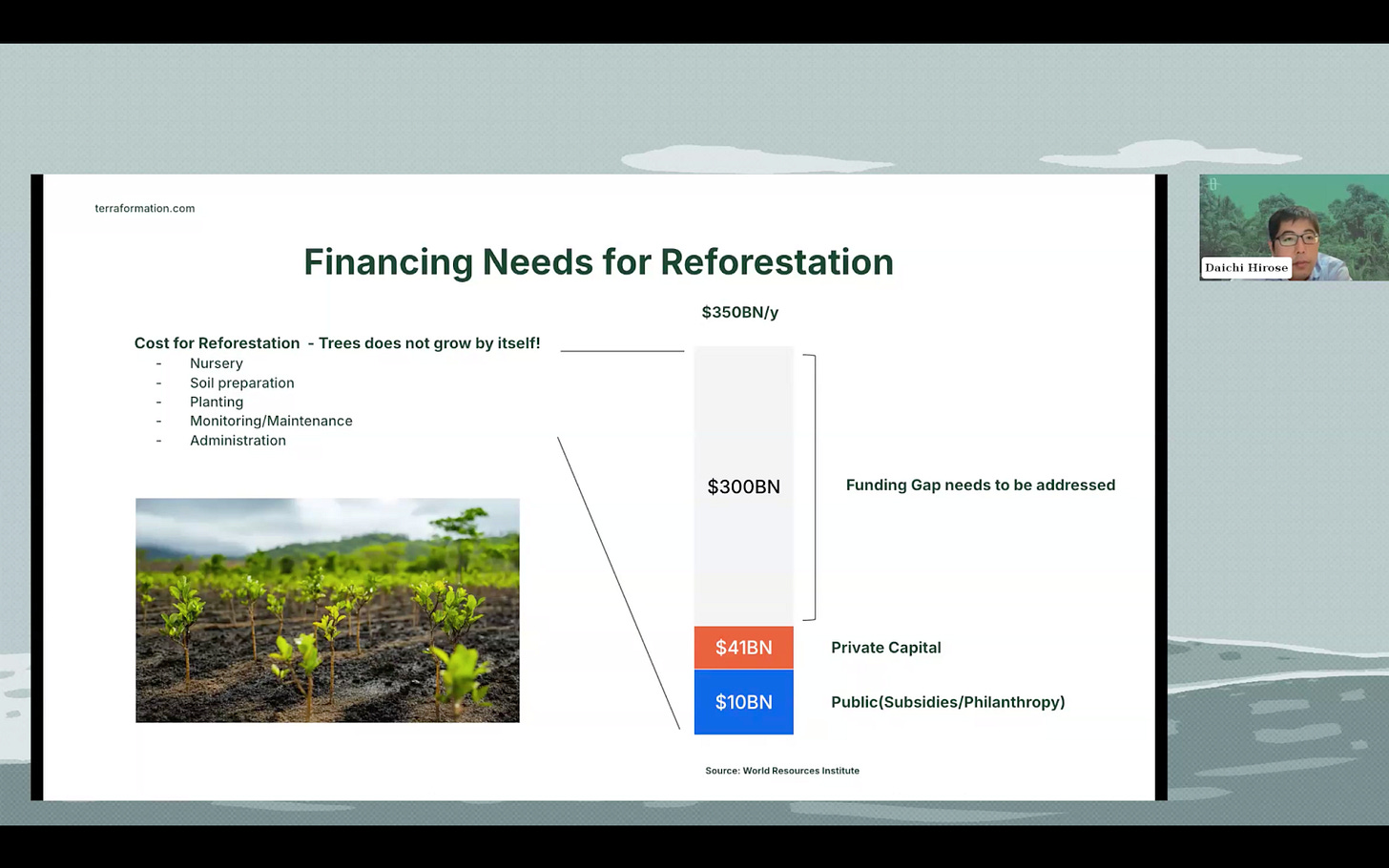

初めのトピックは、気候目標に対する有効なソリューションである森林再生に必要なコストについて。広瀬氏は「木は、土を準備し植えるだけでは勝手に育たない。その後も成長するまで世話をし続ける必要がある」と語ります。育苗や植樹、その後の管理などの植林に必要なコストの他にも、計画書や報告書など、行政がプロジェクトを管理するための情報の提出も必要です。森林再生には多額の費用がかかります。

広瀬「森林再生に必要な費用と、実際の資金との間には大きなギャップがあります。森林再生のためには、現在、森林再生には年間約3,500億ドルが必要だと推定されています。公的部門と民間部門から提供されるのは合計で約500億ドルのみ。つまり、資金面で3,000億ドルのギャップがあり、それに対処する必要があります。」

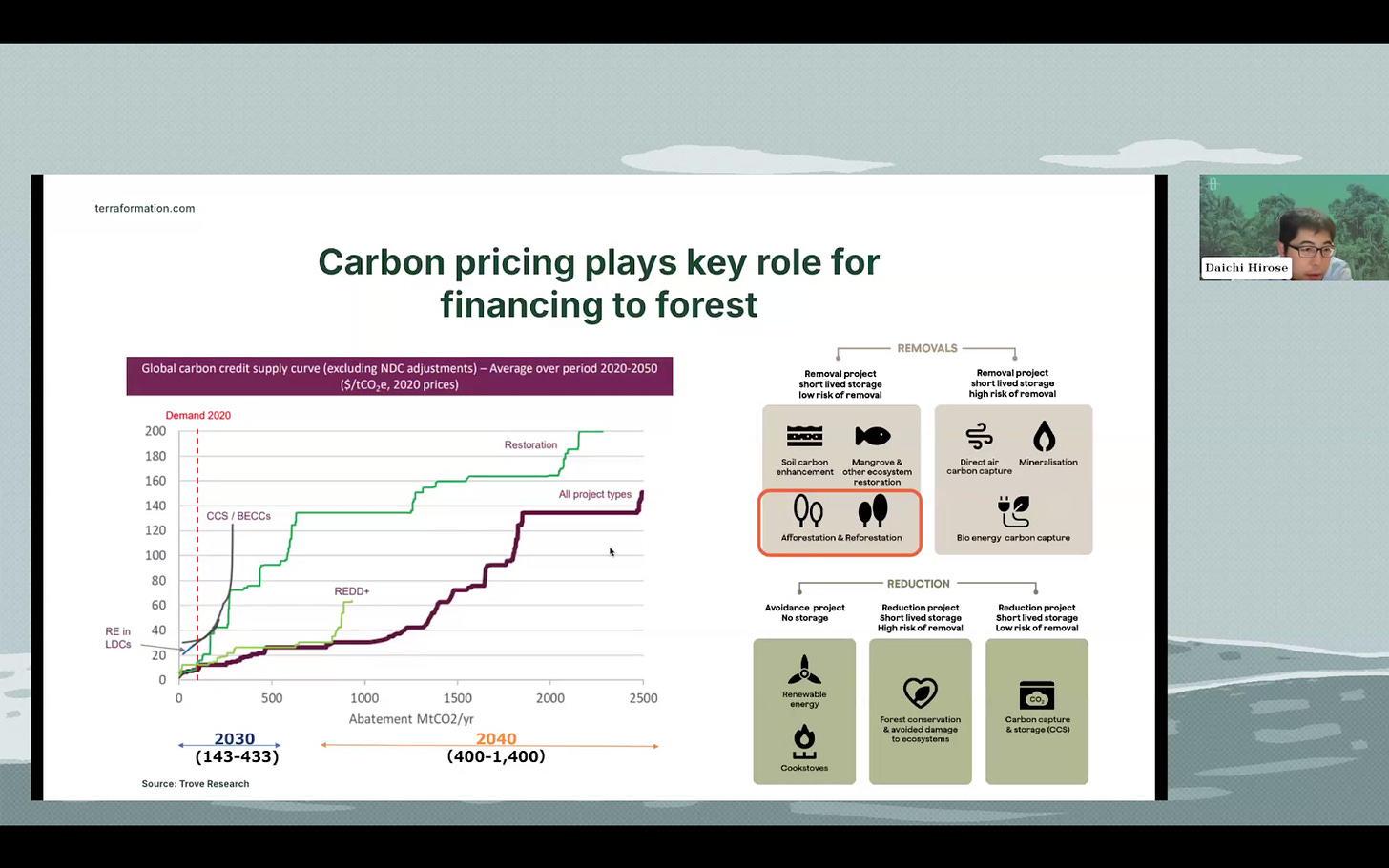

この資金不足を解消する方法として重要であるのが、民間資本の動員。民間資本の資金調達において、特に鍵となるのがカーボンプライシングだと広瀬氏は語ります。

広瀬「気温上昇を一定の水準に収めるために必要なCO2排出削減量は、2040年までに4億tCO2から14億tCO2と試算されており、年間で最大1億tCO2となります。その実現のためには、カーボンプライシングをそれなりの金額に設定する必要があると言われています。」

カーボンクレジットには2種類が存在します。そもそもの排出量を減らす「Reduction(削減)」と、森林などにより空気中からCO2を吸収する「Removal(吸収・除去)」。広瀬氏は、森林再生は「Removal(吸収・除去)」に分類されるとして、「除去の方がコストがかかり、より多くの努力が必要となります。もし除去と削減の両方でカーボンプライシングを設定するならば、140ドル以上が必要になると試算されていまするでしょう」と試算しました。

次にカーボンプライシングの制度の現状について紹介がありました。を設定する方法の1つは、規制を設けること。現在75カ国がカーボンプライシングの設定を採用しています。EUではEU ETSシステム内で非常に多く、日本にはGX-ETS(GXリーグにおける排出量取引制度)と呼ばれる制度が現在議論されていますが存在します。現在はGXリーグと呼ばれる任意参加の制度を試行中で であるものの、2026年には一定量の特に温室効果ガスを多く出す企業において産業セクターにおいて参加が必須になります。

広瀬「現在のカーボンプライシングの平均は50ドルから60ドル程度です。1.5度目標を維持するためには、2030年までに200ドルから300ドルになる必要があると世界銀行が推計しています」

そして広瀬氏は、カーボンクレジットに関する世界の取り組みとして、パリ協定の第6条2項と第6条4項を取り上げます。このパリ協定に基づいて自国のGHG削減目標を設定する仕組みとしてNDC(Nationally Determined Contribution/国が決定する貢献)があります。パリ協定の6条.2項は二国間協定を結んで取り組む脱炭素プロジェクトです。広瀬氏は「パリ協定6条.2項のプロジェクトの実施件数が現在最も多いのは日本です」として、日本のJCM(Joint Crediting Mechanism/二国間クレジット制度)について次のように解説します。

広瀬「日本のJCMという仕組みはパリ協定6条.2項に準じており、現在、29か国が参加する日本政府と相手国政府との二国間協定を締結して実施されています。日本企業が国際的なプロジェクトに技術や資金を提供し、相手国における脱炭素のプロジェクトを推進するものです。創出された削減効果は日本と相手国のプロジェクト関係者で配分されます。このJCMメカニズムはアジア、中東・アフリカ、南米にも展開されており、日本とパートナー国の両国のNDCの目標に貢献します。新興国をはじめとする経済成長とともに排出が増加している国々のトランジションを支援するとともに、CO2の高排出国への需要に応え、、日本の排出削減にも貢献するこの制度は、今後さらに普及し、数年以内にさらに多くのプロジェクトが登場すると予想されます。」

広瀬氏が語ったカーボンクレジット市場の急速な成熟について、キム氏は「シンガポール、スウェーデンと並び、日本のJCMの二国間協定の進捗状況が最も進んでいると思います」と、日本が主導的な立場であることを強調。

キム「カーボンクレジット市場において、日本の取り組みは最前線にあると言ってもいいでしょう。日本の投資家は、こうした政策要因の多くを活用し、市場内でクレジットの需要創出とリスク軽減を考えているはずです。それは、おそらく他国と比較しても先端的な姿勢であると考えられます」

透明性がはるかに高まったNbSの“第2世代”

そして話題はNbS(Nature based Solutions/自然を基盤とした解決策)に移ります。

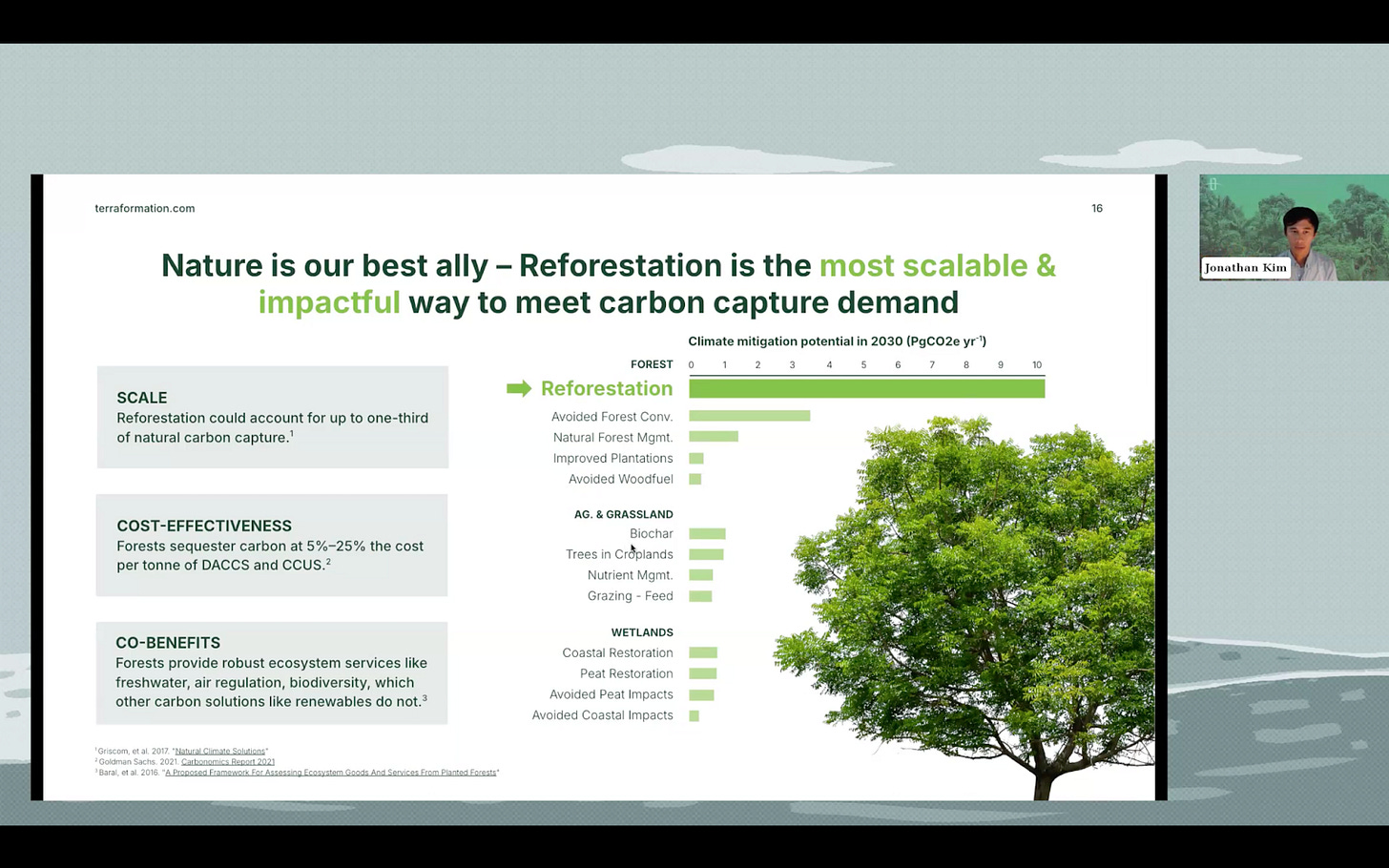

キム「我々がなぜ森林再生に最も重きを置くのかをお話しましょう。NbSには、自然森の管理や沿岸の泥炭地の修復など様々な種類があります。バイオ炭(Biochar)のように、複数の課題に対応するソリューションも存在します。中でも、カーボン除去において特に大きな役割を果たせる手法が、森林再生なのです」

キム氏は、話題の技術として大気から炭素を回収するDAC(Direct Air Capture、直接空気回収技術)にも触れた上で、「DACの最大の回収量は、世界の1,000ヘクタールの森林よりも吸収する炭素量が少ない」と、そのインパクトの大きさを解説。「森林再生はカーボン回収のみならず、きれいな水や空気、生物多様性のような生態系への良い相乗効果も伴います。だからこそ、森林回復へ投資することの重要性を考えたいのです」

そして、投資を検討するにあたって見逃せないのがリスクです。キム氏は、NbSのボランタリークレジットについて指摘される品質の課題やネガティブな印象について「多くの新興市場がそうであるように、第1世代のカーボンプロジェクトもまた、多くの問題に直面した」と、第1世代にあった課題と第2世代でアップデートされた点を以下のように整理しました。

キム「第1世代では、コミュニティの利益への考慮のなさ、評価に優れた科学を適用・使用していないこと、生物多様性や回復力への過小評価が課題であったと言えるでしょう。しかし第2世代と呼ばれるプロジェクトは、コミュニティがインセンティブを得て利益を共有できること、科学や追加性の証明へのより厳しい審査などが求められます。確認する手段や技術が増えた第2世代は、投資家にとって透明性がはるかに高まったと言えるでしょう」

キム氏は合わせて、カーボンクレジット市場に大規模なファンドが登場していることにも言及。「Symbiosisのような連合が、2030年までに2000万トンを購入すると宣言しており、こうした多くの基金は、森林再生など第2世代のプロジェクトに注力しています」と、政府だけでなく地域社会まで巻き込み、高い品質基準を適用する姿勢を紹介しました。

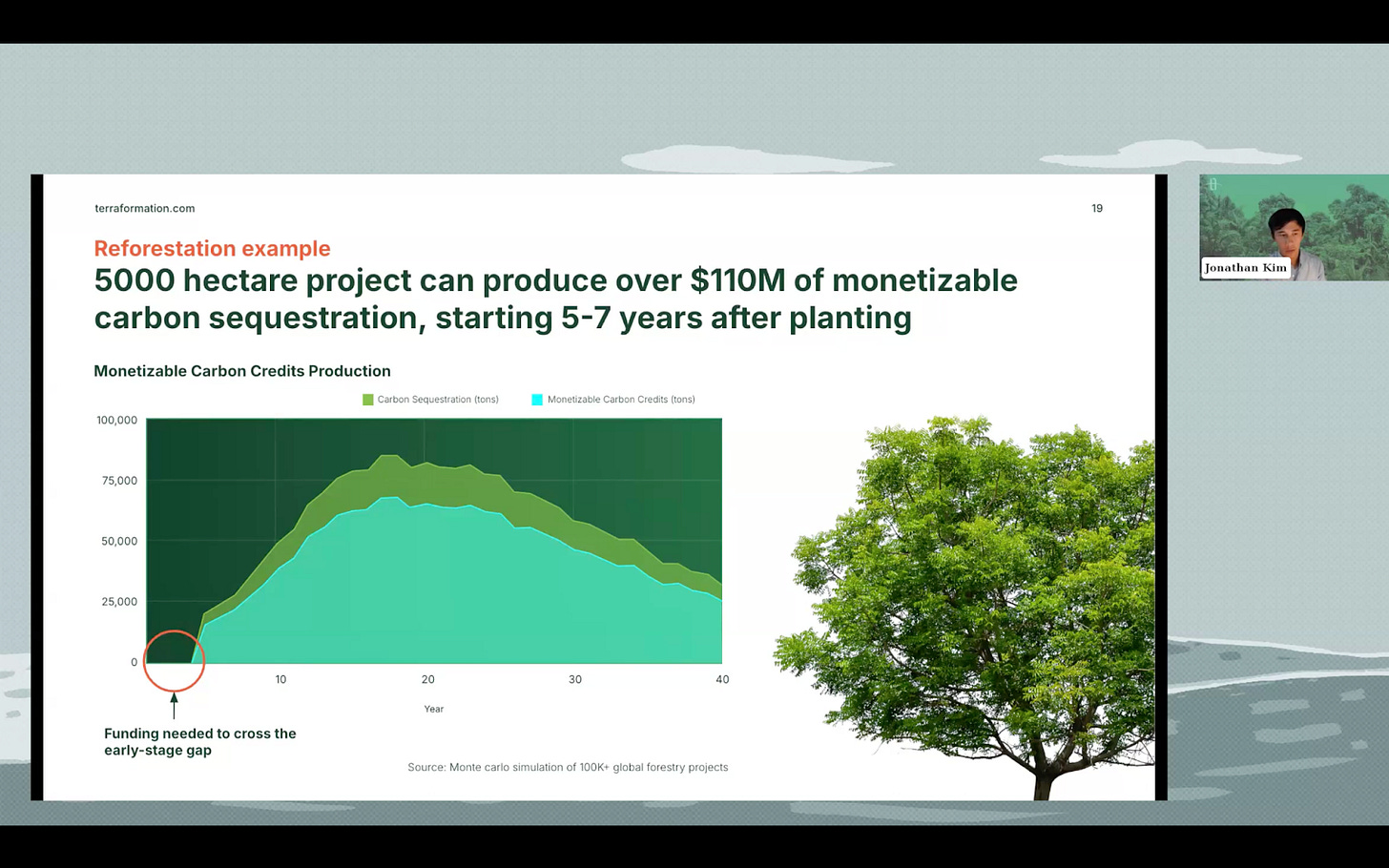

これらの動きは、多くの利益のみならず、多くの資本を生み出す可能性を秘めています。しかしながら、資金を投じる第一歩を踏み出さずしてその資本は生まれません。ここでキム氏は再び、森林再生プロジェクトにおける重要な課題である初期の資金不足を説明します。

キム「木々が育つには長い時間がかかります。私たちが木々を植えるのは、違法な伐採や火災、放牧によって劣化した不毛地帯です。森林が自然には再生しない、人の助けが必要な地。それが私たちの活動の光景なのです。投資やインフラ整備のための資本が必要であり、カーボン除去が実際に測定結果に現れるまでには時間を要します。5年間の資金ギャップがあるのです。最初の 5 年間に資本の80%を費やし、その後、時間の経過とともに回収していけるようになります」

高品質なプロジェクトを発見する評価基準とは

それでは、投資に値する高品質なプロジェクトはどのように探せばよいのでしょうか。キム氏はその品質基準を次のように説明します。

キム「まず重要なのは、森林設計と生態系の回復力であり、プロジェクトが継続するように設計されているか確認する必要があります。40年間にわたる継続を見据えて、地域の気候や歴史的・遺伝的な観点も考慮しながらその地域に合う種を選ぶ必要があるのです。チームと協力して18 か月かかることもあります。そして正確なCO2排出量を測定するカーボンモデリングを検討するとともに、逆転や非永続的なリスクにも備える必要があります」

キム氏が言及する逆転や非永続的なリスクは、さまざまに存在します。もしも、せっかく進んだ森林の再生に対して、政府が「関連する契約をすべて破棄する」という意思を示したなら。火災や病気などの自然リスクに見舞われたなら。そのような場合に備えて、適切なステークホルダーとともに、常に引退可能な信頼できるクレジットとして残る形を目指す必要があります。キム氏は、このステークホルダーの中にはコミュニティも含まれるとして、以下のように続けます。

キム「高品質なプロジェクトは、政府や地域のステークホルダー、そして生態系サービスの受益者であるコミュニティの人々から同意を得ることに多くの時間を費やすと思います。長期的には、彼らがプロジェクトを支援することになるためです。これらすべてがうまくいけば、財務モデリングまでもが容易になるでしょう」

一部の企業ではプロジェクトのデューデリジェンスの大規模な科学者チームを雇用する例もあります。キム氏は「予算に余裕があれば素晴らしいことだが、予算がない場合は、信頼できるパートナーを見つけることをお勧めします」と、専門家の力を借りることの重要性を論じました。

広瀬氏も、プロジェクトの投資評価の要点を以下のように述べました。

広瀬「カーボンクレジットプロジェクトの評価にあたり重要なのは、プロジェクト開発者が炭素クレジットの生成を過大評価していないかという点です。そして自然災害や政治リスク、開発者自身の倒産リスク、市場リスクがあります。プロジェクトに関する、クレジット以外の収入の展望もまた重要な評価項目です。追加性要件と保護原則に対する評価の必要性もますます高まっています」

なぜ今、カーボンクレジットを検討すべきなのか?

そして広瀬氏は、自然由来の質の高いカーボンクレジットを投資対象とするファンド「Nature Commitment Fund」を紹介。サステナクラフト社との連携によって企画されているこのファンドは、追加性や保護原則に関して独自に定めた要件を満たすプロジェクトのみを投資対象とします。プロジェクトへの出資契約とカーボンクレジットの長期オフテイク契約を行い、その値上がり益によるリターンを投資家に還元し、NbSプロジェクトへの資金供給を活発化することを目指しています。

広瀬氏は「実行するための資金がなければ、プロジェクトは成立しません。存続させるための、資金の提供が必要なのです」と、気候変動の1.5℃目標達成に向けて資金が大幅に不足することを再び強調し、森林再生プロジェクトに適切な投資を行うことの意義を語りました。

こういったファンドと協力する利点についてキム氏が質問すると、広瀬氏は次のように回答しました。

広瀬「経験豊富な投資家であれば、私たちのような運用者は必要ありません。しかし、そういった経験があまりないのであれば、専門家の力を借りて検討するのは良い方法であり、リスクを軽減する1つの方策となるでしょう」

この回答を受けてキム氏は、「なぜ今、カーボンクレジットを検討すべきなのか」というよくある疑問への回答を次のように語りました。

キム「今、特に日本に関しては大きなチャンスが訪れています。JCMは1つの重要な動きだと思います。2つ目の重要な動きは、政策の変化です。例えばヨーロッパは、実際にカーボンクレジットを利用しない企業にペナルティを課すような政策案を取り入れ始めています。早めの着手は、結果的に後々のコストを大幅に節約できるのです」

プロジェクトを開始してからクレジットの発行が始まるまでの期間は、約5年。つまり、2030年までにネットゼロを達成するという約束をした場合、逆算すると来年には植林を始めなければなりません。

キム氏は「投資対象となるプロジェクトを探し始めるのには、半年から1年かかります。すでに市場に参入しているSDGインパクトジャパンやNature Commitment Fundの力を借りることで、加速させることができるのです」とその重要性を改めて強調し、場を締めくくりました。

▼イベント・セミナーのお知らせ

第4回 Sustainability Roundtable Session*のご案内

「グローバルサウスの経済発展をデジタルトランスフォーメーションで促進」

日時: 2025年2月17日(月)午後17時~18時

場所:千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビル7F(オンライン参加も可能です)

スピーカー:Capria Ventures Managing Partner Will Poole氏

申込フォーム:https://forms.gle/nPTcRRNnpKCMNZGc9

※講演タイトル、登壇者、開催日は変更になる可能性があります。

*Sustainability Roundtable Sessionはakari capitalと共同で開催する、海外のサステナブルファイナンスにまつわる実務家をお招きして、サステナビリティと投資に関する様々な議論を行う招待制の小規模サロンです。

▼SIJの活動状況・ニュース

Emerging Managersの一社に選定されました

一般社団法人東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)が国内外の機関投資家に「Emerging Managers(EM)*」の認知度を高めることを目的に国内の注目すべきEMを紹介する「EM Showcase」に、弊社を選定いただきました。

弊社CISOのサシャ・べスリックが、Brookings Institution出版の「FOR THE WORLD’S PROFIT」へ寄稿いたしました

「FOR THE WORLD’S PROFIT How Business Can Support Sustainable Development」紹介ページ

社長名鑑に弊社CEO前川昭平のインタビュー記事が掲載されました

一般社団法人東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)が国内外の機関投資家に「Emerging Managers(EM)*」の認知度を高めることを目的に国内の注目すべきEMを紹介する「EM Showcase」に、弊社を選定いただきました。

イベント「未来を創るサステナブル革命:クライメートファイナンスが変える世界」に弊社パートナーの広瀬大地がモデレーターとして参加しました

CIC Tokyoが運営する環境エネルギーイノベーションコミュニティ(E&Eコミュニティ)が1月27日に開催したイベント「未来を創るサステナブル革命:クライメートファイナンスが変える世界」の「Panel Discussion 1: スタートアップとインパクトファイナンスの現状」にて弊社パートナーの広瀬大地がモデレーターとして参加しました。

RIMM Japanへの第三者割当増資のお知らせ

弊社グループ会社の株式会社RIMM Japanは、日本企業向けソリューション提供強化のため、株式会社Sun Asteriskに対する第三者割当増資を決定しました。

明治安田生命相互会社の「ESG評価サービス」にRIMMが活用されています

株式会社RIMM Japanは、明治安田の地方創生プロジェクト「地元の元気プロジェクト」の一環として提供する「ESG評価サービス」へ、日本企業向けにカスタマイズしたプロダクト「RIMM」の提供しています。

ESG評価サービスの説明はこちら

https://www.meijiyasuda.co.jp/profile/esg-scoring/

▼そのほかのニュースはこちら

https://sdgimpactjapan.com/jp/news/

▼Link

Thanks for reading SDG IMPACT JAPAN NEWSLETTER! Subscribe for free to receive new posts and support my work.