ウェビナーのお知らせ

ニュースレター購読者の皆様、こんにちは。 毎月弊社のニュースレターをお読みいただきどうもありがとうございます。 この度、4月10日に「欧州クライメートテックの投資を通じたグリーントランジッションへの価値創造、および投資先の日本進出事例」と題しましたウェビナーを開催いたします。 当ウェビナーでは欧州のGET Fund(GET)のPartner, Florian Löbermann 氏と当ファンドの投資先であるMetronのKevin Lesaulnier氏をお招きして、欧州のクライメートテックの投資環境とMetronの日本における事業展開をご紹介する予定です。 「欧州クライメートテックの投資を通じたグリーントランジッションへの価値創造、および投資先(仏)の日本進出事例」 日時: 2025年4月10日(木)17:00~18:00開催形式: オンラインスピーカー: GET FundPartnerFlorian Löbermann MetronGeneral Manager & Head of Sales North AsiaKevin Lesaulnier ※GET Fundのプレゼンテーションは英語、Metronのプレゼンテーションは日本語になります。※講演タイトル、登壇者、開催日は変更になる可能性があります。 Green European Tech Fund(GET)は、 GREEN EUROPEAN TECHに投資するインパクトベンチャーキャピタルです。より持続可能な未来に大きく貢献するであろうスケーラブルなビジネスを展開するスタートアップを支援しています。15年以上の投資実績を誇り、「トリプルトップライン」のインパクトフレームワークのもと、 「人」「地球」「収益」の最大化を目指す投資をします。GETはLP投資家のパートナーとして、ディールフロー、共同投資機会、One-on-oneおよびLP投資家同士のワークショップなども提供しています。 METRONは、GETの投資先でエネルギー管理および最適化ソフトウェア・サービスにより、複数拠点のエネルギー使用をモニタリング、また産業施設の脱炭素化を支援します。フランスに本社を置き、日本市場においても、富士通やNTTと製造業のカーボンニュートラルの実現に向けた戦略的提携を締結しています。 申込フォームSustainability Roundtable Session GET Fund x Metron ※申し込みフォームにアクセスできない場合は、弊社ウェブサイトのコンタクトフォームよりご連絡ください。

APACで42億ドル調達。中国を追い抜き首位となった国とは

APACで42億ドル調達。中国を追い抜き首位となった国とは──APAC アグリフードテック 2024年投資レポートより Asia-Pacific Agrifoodtech Investment Report 2024より(当レポートは英語版レポートを日本語に一部要約したものになります) 2024年のAPAC(アジア太平洋地域)におけるアグリフードテック資金調達は42億ドルを記録し、前年比で力強い回復を見せました。その中でもインドが20億ドルを占め、地域全体の48%に達しています。 2024年時点で、世界のアグリフードテック資金調達の31%を占める割合となったAPAC。この最新の投資動向について、アグリフードテックの先駆者であり、ベンチャーキャピタルおよびインテリジェンス プラットフォームでもあるAgFunderによる2024年の投資レポートを発表しました。本レポートでは、国別、カテゴリ別の資金調達動向や日本市場の将来性についても掘り下げます。※ データは2024年10月31日時点のものです。 国別ではインドが首位。APACで42億ドルが調達される APACのアグリフードテック資金調達は2023年の停滞を経て、2024年には42億ドルと回復しました。国別の資金調達額の比較では、2023年度は中国が首位でインド、インドネシアと続く形であったものの、2024年にはインドが前年のほぼ2倍の資金を調達。中国を追い抜き首位となりました。 なかでもインドの動きは目を見張るものがあり、2024年のAPACの資金調達額全体が42億ドルであるのに対し、インドの調達額は20億ドルとその約48%を占めています。ただ、インドでクイックコマース事業を行うZeptoが1社で約10億ドルを調達しています。ディール件数は上半期だけで442件に達し、2023年比で46%増加。一方で、中国も2位とはなりましたが、調達額自体は前年比で18%の増加を見せています。 日本の資金調達の動向に着目すると、2023年には調達額1億8500万ドルで6位を記録していたものの、2024年には2億8000万ドルと前年比58%増の調達を実現。3位への大幅なランクアップを見せました。 投資動向をサプライチェーン別に見ると、下流分野の盛り返しが見られます。まず資金調達総額では下流分野(19億ドル)が上流分野(18億ドル)をわずかに上回りました。ディール件数では2024年の上流分野は320件と最も多く、全体の50%以上を占めていますが、スタートアップ企業が86%も多くのディールを締結した農業バイオテクノロジー部門を除いて、全体的に減少しています。 下流分野の盛り返しの動きには、Zeptoの10億ドルの資金調達が影響しています。この資金調達は下流領域の投資額を確実に押し上げ、急落傾向を逆転させました。また、下流分野全体のディール件数も2023年の157件から2024年には205件と31%増加したことからも、下流分野のディール活動の活発化が確認されています。 高まるe-Groceryへの注目。 上流分野ではバイオテクノロジーの資金調達額が増加 カテゴリーベースの投資については、近年の世界的なベンチャーキャピタルの低迷が一部のカテゴリーに大きな影響を与えています。世界から見たAPACは、革新的な食品開発や斬新な農業システムで先駆的な役割を果たしており、特にシンガポールでは、政府が国家の食糧安全保障を高める取り組みを支援しています。 カテゴリー別に見ると、15億ドルと圧倒的に多くの額を調達したのが、食品や日用品をオンラインで購入・配送するe-Groceryカテゴリーでした。次に、食品の安全性や物流などを含むミッドストリームテクノロジーのカテゴリー(約6億ドル)が続きます。ミッドストリームテクノロジーは、前年比で88%増となる資金を調達しました。 e-Groceryの総額を押し上げたのが、Zeptoの10 億ドルの資金調達であることは事実です。しかし、全体のディール件数を見ても2023 年の 37 件に対して 2024年は101 件と173%増加しており、中国でも新興企業が 3 億ドル以上を調達していることから、e-Groceryカテゴリーへの注目そのものが高まっていることがわかります。 上流分野において、最も投資家の関心を集めるカテゴリーはバイオテクノロジーです。インドのSAELとの大型ディールによりバイオエネルギーおよびバイオマテリアルの資金調達総額が増加し、さらには中国が農業バイオテクノロジー分野で顕著な活動を行ったことにより、この分野への資金調達は3 億9,000万ドルを超えました。その他、上流の農業技術の分野では、前年比で農場管理ソフトウェア(46%減)と農業ロボット(45%減)がそれぞれ減少しています。 アグリフードテックのカテゴリーを掘り下げて見ていくと、バイオマテリアルとバイオエネルギーにおいて2023年にトップだったAPACは、2024年に総資金調達額が46%、ディール件数が41%減少し、20件のディールのうちシード段階で発生したのはわずか7件となりました。 農業マーケットプレイス &フィンテックにおいては、ディール件数がわずか5%だけの増加であったにもかかわらず、総資金調達額が昨年比で98%もの増加を見せました。このカテゴリーは通常インドが優勢を見せますが、2024年のトップディールはシンガポールを拠点とする商品ディールプラットフォームであるValency Internationalによるものでした。 農業ロボットや機械化、その他の農業機械では総資金調達額は45%減少したにもかかわらず、ディール件数は前年同期比13%増加。この分野への関心は依然として高いことが示されました。 APAC資金調達額の8割はインドと中国。 期待される日本の潜在能力 巨大な経済力を持つインドと中国は、2024年時点でAPACの資金調達全体の84%とディール件数の63%を占めています。 インドの活躍により、南アジアでの資金調達は前年比で174%、ディール活動は46%増加しました。東アジアでは、中国の15億ドルに加え、日本と韓国のスタートアップ企業がさらに3億2100万ドルを調達しました。このうち注目すべきディールには、6500万ドルを調達した日本のバイオマテリアルスタートアップ企業Spiber、500万ドルを調達した韓国のクラウドコーヒープロバイダーBrownBagがあります。これらのディールにより東アジアも前年比で好調な業績を示し、 資金調達額は12%増、ディール件数は44%増加しました。 東南アジアはAPAC全体の資金調達総額の7%未満となりパフォーマンスは低く、オーストラリアとニュージーランドでは資金調達額は前年比76%減、ディール件数は49%減と、さらなる減少傾向にあります。 ここで改めて日本の動向に着目すると、国内のベンチャー投資活動は減少している一方で、 データサービスPreqinによれば、海外投資家からのベンチャー投資は増加しているとのことです。日本には強力な学術機関と金融機関があるだけでなく、イノベーションや起業家精神の文化も長く続いており、政府もスタートアップ企業を大いに支援していることから、投資家から期待されており、大きな潜在能力があると言えます。2024年の資金調達額は58%増加しており、過去3年間で着実に成長してきたアグリフードテックへの資金調達の好調な傾向が続いています。日本は現在、バイオエネルギーとバイオマテリアル、クラウド小売インフラ、農場管理ソフトウェアへの多額の投資を特徴とする、3番目に大きなアグリフードテック投資市場となっています。 ステージごとの資金調達を見ると、シードラウンドは2024年の総ディール件数の43%を占め、ディール件数は前年比で13%減少したにもかかわらず、資金調達総額は13%増加しました。 シリーズAラウンドでは、前年比で調達資金額は約52%増、ディール件数は90%増となりました。さらに印象的な成長が見られたのはレーターステージのラウンドで、ディール件数は44 件と133% 増加し、昨年比で2 倍以上となりました。 ▼イベント・セミナーのお知らせ 「SusHi Tech Tokyo 2025」のアンバサダーに就任いたしました 当社は、2025年5月8日(木)~10日(土)に日本・東京にて開催される、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2025 (スシテックトウキョウ2025)」のアンバサダーに就任いたしました。当社CEO小木曾が、5月8日にスタートアップエコシステムのDEI推進に関するパネルに登壇する予定です。 詳しくは当社ウェブサイトにてお知らせしておりますhttps://sdgimpactjapan.com/jp/we-have-been-appointed-as-an-ambassador-for-the-sushi-tech-tokyo-2025/ GFTN Japan Forum 2025にマネージングパートナーの岡が登壇しました 3月3日から3月7日に開催されたGFTN Japan Forum 2025にマネージングパートナー岡が登壇しました。3月4日「Beyond Legacy: Modernising Japanese Asset Management for Global Success」のセッションで、海外投資家が日本の市場、ガバナンス、株主エンゲージメントをどのように捉えているのか、また、国内外の運用業界における人材、投資文化のギャップについて議論しました。 https://gftnforum.jp/programme/AGND472-beyond-legacy-modernising-japanese-asset-management-for-global-success ▼SIJの活動状況・ニュース Cokiに、昨年11月に開催された「SDGインパクトジャパン×Terraformation「Reforesting the World:世界の森の回復に向けてファイナンスができること」のイベントサマリーが掲載されました。 記事はこちらからご覧くださいhttps://coki.jp/sustainable/esg/48345/ ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn

Terraformation共催ウェビナーレポート

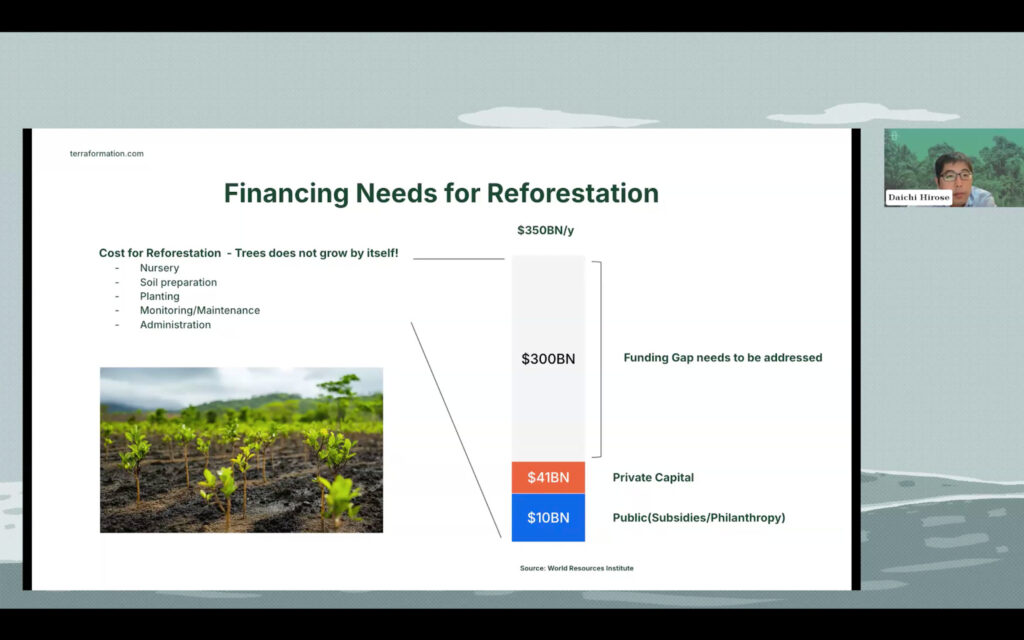

SDGインパクトジャパンは2024年11月20日、森林再生(Afforestation, Reforestation, and Revegetation:ARR)に特化したクライメートテック・スタートアップのTerraformationと共同で、自然資本とファイナンスに関わるウェビナーを開催しました。 今月は本ウェビナーで議論された内容を、弊社とお付き合いのある方にライティングいただきましたのでご紹介いたします。 本ウェビナーでは、気候目標に対する日本の動向や、Terraformationが手掛ける海外の森林再生プロジェクトの現状、NbS(Nature based Solutions/自然を基盤とした解決策)の特徴と意義、主要な投資家を含めた資金流入の現状、高品質なカーボンクレジットの評価方法などについて解説されました。その一部をレポートします。 <登壇者>ジョナサン・キム(Jonathan Kim)TerraformationChief Sustainability Officer TerraformationのClimate Impact Teamを率い、気候に関する目標を達成するために様々な企業・団体とのパートナーシップ連携を担当。それ以前は、アプリ内体験を創造するプラットフォームAppcuesを創業し、HubSpotや様々なメディアで活躍。Terraformationの製品責任者として、森林管理サービスの立ち上げを推進し、Seed to Carbon Forest Acceleratorの拡大に貢献。ハワイで生まれ育ち、ボストン大学でジャーナリズムの学位を取得。 広瀬大地株式会社SDGインパクトジャパンパートナー 外資系運用会社の後、独化学メーカーのCVCであるBASFベンチャーキャピタルでベンチャー投資に携わりつつ、経済学者のジャック・アタリ氏が創業する仏NGOのPositive Planetにおいてマイクロファイナンスの支援に携わる。その後、リネットジャパングループにおいて海外担当の常務執行役員、東南アジアに5年駐在し、同社の東証グロース市場上場を牽引する。その後、東証プライム上場のデジタルマーケティング企業の新規事業開発やクロスボーダーM&Aに従事、その後SDGインパクトジャパンに参画する。国際開発や金融包摂、環境などの社会課題解決に向けたファイナンスの仕組みの構築が主な関心。 森林再生はなぜ重要?直面する資金課題の解決策とは 初めのトピックは、気候目標に対する有効なソリューションである森林再生に必要なコストについて。広瀬氏は「木は、土を準備し植えるだけでは勝手に育たない。その後も成長するまで世話をし続ける必要がある」と語ります。育苗や植樹、その後の管理などの植林に必要なコストの他にも、計画書や報告書など、行政がプロジェクトを管理するための情報の提出も必要です。森林再生には多額の費用がかかります。 広瀬「森林再生に必要な費用と、実際の資金との間には大きなギャップがあります。森林再生のためには、現在、森林再生には年間約3,500億ドルが必要だと推定されています。公的部門と民間部門から提供されるのは合計で約500億ドルのみ。つまり、資金面で3,000億ドルのギャップがあり、それに対処する必要があります。」 この資金不足を解消する方法として重要であるのが、民間資本の動員。民間資本の資金調達において、特に鍵となるのがカーボンプライシングだと広瀬氏は語ります。 広瀬「気温上昇を一定の水準に収めるために必要なCO2排出削減量は、2040年までに4億tCO2から14億tCO2と試算されており、年間で最大1億tCO2となります。その実現のためには、カーボンプライシングをそれなりの金額に設定する必要があると言われています。」 カーボンクレジットには2種類が存在します。そもそもの排出量を減らす「Reduction(削減)」と、森林などにより空気中からCO2を吸収する「Removal(吸収・除去)」。広瀬氏は、森林再生は「Removal(吸収・除去)」に分類されるとして、「除去の方がコストがかかり、より多くの努力が必要となります。もし除去と削減の両方でカーボンプライシングを設定するならば、140ドル以上が必要になると試算されていまするでしょう」と試算しました。 次にカーボンプライシングの制度の現状について紹介がありました。を設定する方法の1つは、規制を設けること。現在75カ国がカーボンプライシングの設定を採用しています。EUではEU ETSシステム内で非常に多く、日本にはGX-ETS(GXリーグにおける排出量取引制度)と呼ばれる制度が現在議論されていますが存在します。現在はGXリーグと呼ばれる任意参加の制度を試行中で であるものの、2026年には一定量の特に温室効果ガスを多く出す企業において産業セクターにおいて参加が必須になります。 広瀬「現在のカーボンプライシングの平均は50ドルから60ドル程度です。1.5度目標を維持するためには、2030年までに200ドルから300ドルになる必要があると世界銀行が推計しています」 そして広瀬氏は、カーボンクレジットに関する世界の取り組みとして、パリ協定の第6条2項と第6条4項を取り上げます。このパリ協定に基づいて自国のGHG削減目標を設定する仕組みとしてNDC(Nationally Determined Contribution/国が決定する貢献)があります。パリ協定の6条.2項は二国間協定を結んで取り組む脱炭素プロジェクトです。広瀬氏は「パリ協定6条.2項のプロジェクトの実施件数が現在最も多いのは日本です」として、日本のJCM(Joint Crediting Mechanism/二国間クレジット制度)について次のように解説します。 広瀬「日本のJCMという仕組みはパリ協定6条.2項に準じており、現在、29か国が参加する日本政府と相手国政府との二国間協定を締結して実施されています。日本企業が国際的なプロジェクトに技術や資金を提供し、相手国における脱炭素のプロジェクトを推進するものです。創出された削減効果は日本と相手国のプロジェクト関係者で配分されます。このJCMメカニズムはアジア、中東・アフリカ、南米にも展開されており、日本とパートナー国の両国のNDCの目標に貢献します。新興国をはじめとする経済成長とともに排出が増加している国々のトランジションを支援するとともに、CO2の高排出国への需要に応え、、日本の排出削減にも貢献するこの制度は、今後さらに普及し、数年以内にさらに多くのプロジェクトが登場すると予想されます。」 広瀬氏が語ったカーボンクレジット市場の急速な成熟について、キム氏は「シンガポール、スウェーデンと並び、日本のJCMの二国間協定の進捗状況が最も進んでいると思います」と、日本が主導的な立場であることを強調。 キム「カーボンクレジット市場において、日本の取り組みは最前線にあると言ってもいいでしょう。日本の投資家は、こうした政策要因の多くを活用し、市場内でクレジットの需要創出とリスク軽減を考えているはずです。それは、おそらく他国と比較しても先端的な姿勢であると考えられます」 透明性がはるかに高まったNbSの“第2世代” そして話題はNbS(Nature based Solutions/自然を基盤とした解決策)に移ります。 キム「我々がなぜ森林再生に最も重きを置くのかをお話しましょう。NbSには、自然森の管理や沿岸の泥炭地の修復など様々な種類があります。バイオ炭(Biochar)のように、複数の課題に対応するソリューションも存在します。中でも、カーボン除去において特に大きな役割を果たせる手法が、森林再生なのです」 キム氏は、話題の技術として大気から炭素を回収するDAC(Direct Air Capture、直接空気回収技術)にも触れた上で、「DACの最大の回収量は、世界の1,000ヘクタールの森林よりも吸収する炭素量が少ない」と、そのインパクトの大きさを解説。「森林再生はカーボン回収のみならず、きれいな水や空気、生物多様性のような生態系への良い相乗効果も伴います。だからこそ、森林回復へ投資することの重要性を考えたいのです」 そして、投資を検討するにあたって見逃せないのがリスクです。キム氏は、NbSのボランタリークレジットについて指摘される品質の課題やネガティブな印象について「多くの新興市場がそうであるように、第1世代のカーボンプロジェクトもまた、多くの問題に直面した」と、第1世代にあった課題と第2世代でアップデートされた点を以下のように整理しました。 キム「第1世代では、コミュニティの利益への考慮のなさ、評価に優れた科学を適用・使用していないこと、生物多様性や回復力への過小評価が課題であったと言えるでしょう。しかし第2世代と呼ばれるプロジェクトは、コミュニティがインセンティブを得て利益を共有できること、科学や追加性の証明へのより厳しい審査などが求められます。確認する手段や技術が増えた第2世代は、投資家にとって透明性がはるかに高まったと言えるでしょう」 キム氏は合わせて、カーボンクレジット市場に大規模なファンドが登場していることにも言及。「Symbiosisのような連合が、2030年までに2000万トンを購入すると宣言しており、こうした多くの基金は、森林再生など第2世代のプロジェクトに注力しています」と、政府だけでなく地域社会まで巻き込み、高い品質基準を適用する姿勢を紹介しました。 これらの動きは、多くの利益のみならず、多くの資本を生み出す可能性を秘めています。しかしながら、資金を投じる第一歩を踏み出さずしてその資本は生まれません。ここでキム氏は再び、森林再生プロジェクトにおける重要な課題である初期の資金不足を説明します。 キム「木々が育つには長い時間がかかります。私たちが木々を植えるのは、違法な伐採や火災、放牧によって劣化した不毛地帯です。森林が自然には再生しない、人の助けが必要な地。それが私たちの活動の光景なのです。投資やインフラ整備のための資本が必要であり、カーボン除去が実際に測定結果に現れるまでには時間を要します。5年間の資金ギャップがあるのです。最初の 5 年間に資本の80%を費やし、その後、時間の経過とともに回収していけるようになります」 高品質なプロジェクトを発見する評価基準とは それでは、投資に値する高品質なプロジェクトはどのように探せばよいのでしょうか。キム氏はその品質基準を次のように説明します。 キム「まず重要なのは、森林設計と生態系の回復力であり、プロジェクトが継続するように設計されているか確認する必要があります。40年間にわたる継続を見据えて、地域の気候や歴史的・遺伝的な観点も考慮しながらその地域に合う種を選ぶ必要があるのです。チームと協力して18 か月かかることもあります。そして正確なCO2排出量を測定するカーボンモデリングを検討するとともに、逆転や非永続的なリスクにも備える必要があります」 キム氏が言及する逆転や非永続的なリスクは、さまざまに存在します。もしも、せっかく進んだ森林の再生に対して、政府が「関連する契約をすべて破棄する」という意思を示したなら。火災や病気などの自然リスクに見舞われたなら。そのような場合に備えて、適切なステークホルダーとともに、常に引退可能な信頼できるクレジットとして残る形を目指す必要があります。キム氏は、このステークホルダーの中にはコミュニティも含まれるとして、以下のように続けます。 キム「高品質なプロジェクトは、政府や地域のステークホルダー、そして生態系サービスの受益者であるコミュニティの人々から同意を得ることに多くの時間を費やすと思います。長期的には、彼らがプロジェクトを支援することになるためです。これらすべてがうまくいけば、財務モデリングまでもが容易になるでしょう」 一部の企業ではプロジェクトのデューデリジェンスの大規模な科学者チームを雇用する例もあります。キム氏は「予算に余裕があれば素晴らしいことだが、予算がない場合は、信頼できるパートナーを見つけることをお勧めします」と、専門家の力を借りることの重要性を論じました。 広瀬氏も、プロジェクトの投資評価の要点を以下のように述べました。 広瀬「カーボンクレジットプロジェクトの評価にあたり重要なのは、プロジェクト開発者が炭素クレジットの生成を過大評価していないかという点です。そして自然災害や政治リスク、開発者自身の倒産リスク、市場リスクがあります。プロジェクトに関する、クレジット以外の収入の展望もまた重要な評価項目です。追加性要件と保護原則に対する評価の必要性もますます高まっています」 なぜ今、カーボンクレジットを検討すべきなのか? そして広瀬氏は、自然由来の質の高いカーボンクレジットを投資対象とするファンド「Nature Commitment Fund」を紹介。サステナクラフト社との連携によって企画されているこのファンドは、追加性や保護原則に関して独自に定めた要件を満たすプロジェクトのみを投資対象とします。プロジェクトへの出資契約とカーボンクレジットの長期オフテイク契約を行い、その値上がり益によるリターンを投資家に還元し、NbSプロジェクトへの資金供給を活発化することを目指しています。 広瀬氏は「実行するための資金がなければ、プロジェクトは成立しません。存続させるための、資金の提供が必要なのです」と、気候変動の1.5℃目標達成に向けて資金が大幅に不足することを再び強調し、森林再生プロジェクトに適切な投資を行うことの意義を語りました。 こういったファンドと協力する利点についてキム氏が質問すると、広瀬氏は次のように回答しました。 広瀬「経験豊富な投資家であれば、私たちのような運用者は必要ありません。しかし、そういった経験があまりないのであれば、専門家の力を借りて検討するのは良い方法であり、リスクを軽減する1つの方策となるでしょう」 この回答を受けてキム氏は、「なぜ今、カーボンクレジットを検討すべきなのか」というよくある疑問への回答を次のように語りました。 キム「今、特に日本に関しては大きなチャンスが訪れています。JCMは1つの重要な動きだと思います。2つ目の重要な動きは、政策の変化です。例えばヨーロッパは、実際にカーボンクレジットを利用しない企業にペナルティを課すような政策案を取り入れ始めています。早めの着手は、結果的に後々のコストを大幅に節約できるのです」 プロジェクトを開始してからクレジットの発行が始まるまでの期間は、約5年。つまり、2030年までにネットゼロを達成するという約束をした場合、逆算すると来年には植林を始めなければなりません。 キム氏は「投資対象となるプロジェクトを探し始めるのには、半年から1年かかります。すでに市場に参入しているSDGインパクトジャパンやNature Commitment Fundの力を借りることで、加速させることができるのです」とその重要性を改めて強調し、場を締めくくりました。 ▼イベント・セミナーのお知らせ 第4回 Sustainability Roundtable Session*のご案内 「グローバルサウスの経済発展をデジタルトランスフォーメーションで促進」 日時: 2025年2月17日(月)午後17時~18時場所:千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビル7F(オンライン参加も可能です)スピーカー:Capria Ventures Managing Partner Will Poole氏申込フォーム:https://forms.gle/nPTcRRNnpKCMNZGc9 ※講演タイトル、登壇者、開催日は変更になる可能性があります。*Sustainability Roundtable Sessionはakari capitalと共同で開催する、海外のサステナブルファイナンスにまつわる実務家をお招きして、サステナビリティと投資に関する様々な議論を行う招待制の小規模サロンです。 ▼SIJの活動状況・ニュース Emerging Managersの一社に選定されました 一般社団法人東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)が国内外の機関投資家に「Emerging Managers(EM)*」の認知度を高めることを目的に国内の注目すべきEMを紹介する「EM Showcase」に、弊社を選定いただきました。 https://www.fincity-emp.tokyo/data/Showcased_em_2025.pdf 弊社CISOのサシャ・べスリックが、Brookings Institution出版の「FOR THE WORLD’S PROFIT」へ寄稿いたしました 「FOR THE WORLD’S PROFIT […]

新年のご挨拶

新年明けましておめでとうございます。旧年中は格別のご支援を賜り、誠にありがとうございました。 おかげさまでSDGインパクトジャパンは、次世代の持続可能な社会の実現に向けた、イノベーションの促進と新たな資本の流れの創出というミッションのもと、昨年も多くの重要な取り組みを前進させることができました。 Thanks for reading SDG IMPACT JAPAN NEWSLETTER! Subscribe for free to receive new posts and support my work. ファンド事業では、上場株インパクトファンドの投資助言業を通じて、「カーボンニュートラル」「人的資本経営」「サプライチェーンの人権」「ジェンダー平等」といったテーマと企業価値向上について投資先企業と深い対話を重ねました。また、戦略パートナーと運営するベンチャーキャピタルファンドでは、新たな投資家の皆様のご参画を得て、アグリフードテックやサステナブルテックといった分野でポートフォリオ企業を拡充することができました。 インキュベーション事業では、インドネシアやモルドバにおける脱炭素プロジェクトやサステナクラフト社との連携を含む、質の高いカーボンクレジットの創出や調達に向けた枠組み作りを推進しました。また、企業のサステナビリティを「見える化」するRIMM社など有望スタートアップとの協業や、ムダレス社、Bio Engineering Capital社との資本業務提携など、多岐にわたる領域で新たな事業を展開することができました。本年も引き続き、挑戦を続けてまいります。 今年もサステナビリティに関連する数多くのテーマが、国内外で注目されることでしょう。環境分野では、気候変動への対応が引き続き重要な議題です。昨年のCOP29を受け、カーボンクレジットの活用や途上国への資金提供など、国際社会に具体的な行動が求められる年となると考えます。また、昨年の米国大統領選挙や欧州議会選挙の結果を踏まえながら、世界が協調して気候変動対策をブレることなく着実に進めていく胆力が求められています。日本においても、新たな温室効果ガス排出削減目標やエネルギー基本計画の実現、GXリーグやAZEC(アジア・ゼロエミッション共同体)の推進などで、官民連携を深める必要があります。さらに、サーキュラーエコノミーや生物多様性といったテーマも、気候変動との関連性などから一層注目が高まり、議論が加速することが予想されます。社会分野においても、「人権」「人的資本」「ジェンダー」「ウェルビーイング」といった様々なキーワードが引き続き議論され、新たな規制や開示基準、経営指標が次々と提示されており、企業にとっては課題とともに新たな機会が生まれています。 これらの環境・社会テーマに対応するソリューションの需要は一段と高まると考えられる中、脱炭素化に向けた投資は加速化が必要であり、また課題解決に向けたイノベーションの中心となるべきスタートアップへの投資はここ数年グローバルで減少傾向にあります。未来に必要な技術やビジネスモデルの推進を支える資金の維持拡大が、今後さらに重要となります。 SDGsが掲げる幅広い目標の達成に向けて、企業が果たすべき役割はますます拡大しています。私たちは、先述のミッションのもと、ビジネスと金融の手法を活用しながらサステナビリティと経済成長の両立を目指して活動を展開してまいります。本年も、パートナー企業の皆様とともに、より良い未来の実現に向けて尽力してまいります。この一年が皆様にとって素晴らしい年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 株式会社SDGインパクトジャパン代表取締役Co-CEO前川 昭平 ▼イベント・セミナーのお知らせ 【告知】1/24開催:Tokyo Asset Management Forum 2025 2025年1月24日に開催予定の「Tokyo Asset Management Forum 2025」の「インパクト投資で描く資産運用の新時代」のパネルセッション(10:35-11:20)にマネージングパートナーの岡 由布子が登壇します。 主催:一般社団法人 東京国際金融機構(FinCity.Tokyo)日時:2025年1月24日(水) 9:00-13:50形式:ハイブリッド開催(会場参加/オンライン参加)会場:KABUTO ONE HALL&CONFERENCE(東京都中央区日本橋兜町7-1)詳細&お申し込みにつきましては、こちらをご覧ください https://events-fincity.tokyo/tamf/2025/ 【実施報告】「Reforesting the World:世界の森の回復に向けてファイナンスができること」 森林再生(ARR)に特化したクライメートテック・スタートアップのTerraformationと弊社が共同で開催した自然資本とファイナンスに関わるウェビナーです。 Nature Based Solution (NbS)と呼ばれる自然資本と気候変動との関係から、主要な投資家を含めた資金流入の現状、日本の二国間(JCM)クレジットを含むカーボンクレジットの動向、Terraformationが手掛ける海外の森林再生プロジェクトの現状などについて共有しました。 【実施報告】Sustainability Roundtable Session 第3回 Sustainability Roundtable Sessionはakari capitalと共同で開催する、海外のサステナブルファイナンスにまつわる実務家をお招きして、サステナビリティと投資に関する様々な議論を行う招待制の小規模サロンです。。12月18日にGreen Climate Fund(GCF、緑の気候基金)の公認を受けた米国初のプライベート・エクイティの運用会社であるPegasus Capital社のパートナーであるDavid Cogut氏をお迎えしRoundtable Sessionを開催しました。ブレンデッド・ファイナンススキームを活用したプライベートアセットの投資機会についてご参加いただいた方々と活発な議論をさせていただきました。 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn Thanks for reading SDG IMPACT JAPAN NEWSLETTER! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

COP29 レポート

COP29 レポート 今回11月11日からアゼルバイジャンのバクーで開催されたCOP29は、予定の会期を2日延長し24日に閉幕した。今回会議初日の首脳級会合に欧米、先進国の首脳が参加を見送ったことにより、COP29に関する報道はCOP28と比較しても少なく、話題性についても昨年より低調な印象があったが、参加者は登録ベースで6万8千人となり、COP28の10万人に次ぐ2番目の参加人数であった。会場に居る限り関心や熱気はむしろ高まっている印象があったが、ファイナンスCOPと言われた今回の会議の焦点でもある気候変動対策資金の議論に対して、先進国は及び腰であったのと対照的に途上国の真剣度がより高まっていたのかもしれない。 COP29の開催地となったアゼルバイジャン共和国は、北はロシアのダゲスタン共和国、西はアルメニア、南はイランと政治的に不安定な国々と国境を接しており、特にアルメニアとは係争地をめぐり2023年に紛争が起きたばかり。一方豊富な化石燃料資源や石油製品の輸出により、経済は2000年以降成長を続けており、安定的な政権基盤の礎となっている。バクーの街並みをみていると建物や通りは非常に美しく、この政治的安定、経済的繁栄は石油、ガスの輸出によってもたらされていることが想像できる。地政学的に不安定な地域でもバランスを取りながら安定的に統治されている同国を見ると、経済移行国や発展途上国が、まず経済の安定性や発展を重視しなくてはならない状況が良く理解できるし、多くの発展途上国にとっては、先進国が唱えるように一足飛びに再生可能エネルギーへシフトすることは経済的にも現実的な選択ではないのではないかと改めて考えた。 会期が延長された主な理由は、気候変動対策に関わる資金拠出に関わる問題であった。気候変動対策に関しては、先進国、途上国間での責任分担や資金の種類(長期資金、緩和資金、適応資金、損失と損害資金等)によっても、どの範囲までを先進国が負担すべきか等の意見の対立が目立つ。ロシアのウクライナ侵攻による欧州経済へのダメージ、来年アメリカの政権交代による気候変動政策の転換によって先進国の資金拠出の拡大は期待できない。今後は島しょ国、アフリカなど最も温暖化の影響を受けている気候変動への対応に脆弱な地域への適応対策に重点を置くなど限られた資金に優先順位を付けることが重要ではないか。 会議序盤は実現不可能とも思われる途上国からの資金支援の要求が出されていたが、COP29では2035年まで最低でも毎年3000億ドルの資金を先国が主導して確保することが最終合意された。この結論に関して途上国側の一部からは既に不満が示されているが、今までの目標値1000億ドルと比較すれば3倍の資金規模であり、このあたりが現実的な落としどころであったのではないかと思う。一方で資金拠出が充分ではない中でも気候変動対策を進めるために、今後は民間資金を如何に気候変動対策に引き込むかが重要な課題であり、そのような認識を前提とすればパリ協定6条の運用規則やガイドラインが合意された意味は大きく、カーボンクレジットを活用した民間資金の活用が途上国の気候変動対策の一助となり、地球全体としての温室効果ガスの削減に寄与することも充分に期待できる。日本でも政府案として2026年から国内企業間の排出権取引が開始されることが示され、今後カーボンクレジットとグローバルな気候変動対策が本格的に連動することになる。この制度は日本の温暖化対策にとっても世界にとっても重要な一歩になることを期待したい。(SDGインパクトジャパン 栗田) ▼イベント・セミナーのお知らせ Grow Impact Accelerator Demo Day 11月21日に第5回目のGROW Impact Accelerator Demo Dayがシンガポールにて開催されました。当アクセラレータープログラムはAgFunderとGROWのチームと一緒に推進しているもので、フードセキュリティ、持続可能なフードシステム、気候変動における重要な課題に取り組むアグリフードテックのスタートアップを育成するためのプログラムです。今回で最後のプログラムになりましたが、今まで39社のスタートアップを支援してきました。 詳細につきましては、こちらをご覧ください https://gogrow.co/the-grow-accelerator/ Asia-Pacific AgriFoodTech Investment Report 2024 戦略パートナーであるAgFunderが「Asia-Pacific AgriFoodTech Investment Report 2024」を発行しました。アジア太平洋地域(APAC)におけるアグリフード・テックの資金調達は、過去数年は2021年に資金調達金額が急上昇した反動もあり低水準で推移していましたが、2024年には目覚ましい回復を見せました。2024年10月末現在、APACのアグリフードテックのスタートアップは約42億ドルの資金を調達しており、2023年の同時期に調達した31億ドルから38%増加しています。詳細につきましてはこちらのリンクよりフルレポートをご覧いただけます。 https://agfunder.com/research/asia-pacific-agrifoodtech-investment-report-2024/ ▼SIJの活動状況・ニュース インドネシア水力発電への投資とJCMクレジットの推進へJパワーと共同出資会社を設立 インドネシア国の水力発電事業会社であるPT Mulya Energi Lestari社への出資と、同社が運営する発電事業から創出される二国間(JCM)クレジットの取扱いに向けて、電源開発株式会社(Jパワー)と共同で株式会社アイル・インドネシアを設立しました。 リリースはこちらから 2023/11/13 リリース 製造業脱炭素化支援ベンチャーのムダレスと資本業務提携 当社は、製造業への脱炭素化・省エネサービスを提供する株式会社ムダレス(本社:東京都目黒区、代表取締役:廣松茂、以下「ムダレス」)へ出資するとともに、事業連携に向けた資本業務提携を締結しました。当社はムダレスとの協業を通じて、脱炭素社会の構築に貢献して参ります。 リリースはこちらから 2023/11/22 リリース ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn

AgFunderと共同で"Japan AgriFoodTech Exchange 2024" を開催

SDG Impact Japan×AgFunder×CIC Tokyoがアグリ・フードテックイベント『Japan AgriFoodTech Exchange 2024 – Innovation beyond borders-』を開催 SDG Impact Japanは9月26日、AgFunderおよびCIC Tokyoと共同で、アグリ・フードテック(AgriFoodTech)のスタートアップや事業会社、投資家などが一堂に会するイベント「Japan AgriFoodTech Exchange 2024 – Innovation beyond borders-」を開催しました。本稿では、同イベント内の「VENTURE CAFÉ」で行われた2つのセッション『国内外のプレイヤーと語る日本のAgriFoodエコシステムの現在地とこれから』『海外で挑戦する日本のAgriFoodTechイノベーターから見た日本市場の未来』の一部をレポートします。 日本の AgriFood エコシステム、現状と未来への課題とは? セッション1のテーマは、「国内外のプレイヤーと語る日本のAgriFoodエコシステムの現在地とこれから」でした。モデレーターは株式会社UnlocX取締役の住朋享氏が務め、Beyond Next Ventures Partnerの有馬暁澄氏、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社社長付部長の前田匡毅氏、三菱UFJ銀行執行役員営業第五部長の小杉裕司氏の3名がパネリストとして登壇。日本のAgriFoodTechの可能性と、そのエコシステム構築の在り方について熱い議論が交わされました。 スペインに見る成功事例と日本の強み 注目すべきは、世界的なフードテックイベント「Food 4 Future」での日本の存在感です。食の都として知られるスペイン・バスク州のビルバオで開催されるこのイベントは、世界中から9,000人もの関係者が集まる一大イベント。2023年は日本がパートナーカントリーとして迎えられ、プログラム中の「Japan session」は大好評のうちに幕を閉じました。 美食の国スペインが、なぜ日本に注目するのでしょうか。イベントでの熱気を肌で感じた住氏は、「日本で脈々と引き継がれてきた食の伝統、食へのこだわり、そして技に対する憧れと期待がある」といいます。しかしながら、そんな世界からの期待に対して、日本はまだそのポテンシャルを発揮できていない現状があるそうです。 日本のAgriFoodエコシステムの現状と課題 では、日本のAgriFoodエコシステムは、世界と比較してどのようなフェーズにあるのでしょうか。パネリストからは、投資額やスタートアップ数の増加といった明るい兆しがある一方で、ユニコーン企業の少なさや、海外と比較した成長スピードの遅れといった課題も指摘されました。 AgriFood Techに特化した投資に注力するベンチャーキャピタリストの有馬氏は、「日本のAgriFood Techへの投資は、世界と比較して5~6年ほど遅れている」と指摘します。その一方で、「近年は大企業によるCVC設立や、政府によるスタートアップ支援プログラムなど、官民双方でエコシステム構築に向けた動きが加速しています。特に、官の取り組みは、海外と比較しても前向きであると感じています」と語り、明るい兆しもあることを示しました。 US型?EU型?日本のエコシステムの向かう先 議論は、日本のAgriFoodエコシステム構築のあり方へと展開していきました。 世界的に見ると、スタートアップが急成長してイグジットを目指す「US型」と、企業間や官民の連携によるクラスターを形成しながら共存を目指す「EU型」のエコシステムが存在します。 有馬氏は、「EU型からスタートすると、会社がゾンビ化してしまうでしょう。日本はまずUS型のエコシステムを構築し、世界で戦えるユニコーン企業を生み出すことが先決です」と主張します。そのうえで、「まずはスタートアップが自律的かつイノベーティブに成長できる環境を整備し、AgriFood領域のGAFAのような世界を目指すことが理想的です」と提言しました。 一方、小杉氏は、大企業とスタートアップの新たな連携モデルとして「ベンチャークライアントモデル」を提唱します。これは、大企業が単にCVCで投資を行うのではなく、スタートアップの製品・サービスを積極的に活用することでその成長を支援するという手法です。 小杉氏は、「大企業はスタートアップにとって、製品の技術的な要求を満たしたり市場に出ていくためのプロセスを磨いたりする機会を与えてくれる最高の顧客でもあるわけです。スタートアップにとって何よりのアワードであると同時に、おのずと大企業側の事業部も巻き込みながらシナジーを生める関係性になります」と、そのメリットを強調しました。 「日本人は普通のことを普通にちゃんとやってくれる」と語る前田氏は、日本独自のAgriFoodエコシステムの可能性に言及しました。 前田氏は、「日本のAgriFood Techは、世界で戦うことだけを目標にするのではなく、日本の食文化や農業の持続可能性にも貢献できる産業を目指すべき」と主張。「そのためには、日本の歴史や風土に根ざした独自のFoodTechを紐解き、光を当てていくことが重要ではないでしょうか」と提言しました。 未来のAgriFoodTechプレイヤーに向けて 議論の最後に、パネリストたちは日本のAgriFood Techの未来に向けて、それぞれの想いを語りました。 有馬氏は、「AgriFood Techに関心のある方々は、高い意識を持って話を聞いてくれているはずです。その方々が中心的な役割を担えるようになれば、世界は変わります。ですから皆さん、ぜひ偉くなって、5年後、10年後の世界を変えていきましょう」とエールを送りました。 前田氏は、「日本には、縄文時代からすでに、食糧となる植物の品種改良の形跡や植林の形跡など、持続可能性や未来世代を見据えたAgriFood Techがありました」と、三内丸山遺跡(青森県)を訪れた際の驚きを共有。そして、「未来を考えることもさることながら、自分たちの系譜をたどることで、世界から尊敬されるAgriFood Techを生むヒントが見出せるのではないでしょうか」と結びました。 金融機関として富裕層取引の経験も豊富な小杉氏は、「日本の富裕層には、社会貢献や寄付を通して未来世代に投資したい方々が驚くほど多い」と前置きしたうえで、「真に金融機関がなすべきことは、そういった方々からスタートアップに資金を融通すること」と強調しました。そして、「起業家たちがフルスイングできるようなインフラと環境を、ここにいる皆さんと共に作っていきたい」と、決意を表明しました。 海外から見た日本のAgriFoodTechの可能性 セッション2では、株式会社Neural 代表取締役CEOの夫馬賢治氏をモデレーターに迎え、「海外で挑戦する日本のAgriFood Techイノベーターから見た日本市場の未来」をテーマにディスカッションが交わされました。登壇者は、IoTを用いた次世代尿検査サービスを開発・提供する株式会社Bisuの共同創始者兼元CEOであるDaniel Maggs(ダニエル・マグス)氏、シンガポール発のフードテックスタートアップ・ImpacFat(インパクファット)の創業者である杉井重紀氏、そして、東洋製罐グループホールディングス株式会社(以下、東洋製罐)シンガポール支店で新領域での事業開発に携わる遠山梢氏の3名。それぞれの経験を踏まえて、日本市場の課題や可能性、海外展開の秘訣などを語り合いました。 AgriFood Techが盛況なシンガポールの現在 パネルディスカッションでは、海外展開の拠点としてスタートアップ企業が集まるシンガポールに話題が及びました。東洋製罐グループでオープンイノベーションプロジェクトを推進する遠山氏は、シンガポールに拠点を持つ理由として、政府主導で構築されたスタートアップを支援するエコシステムを挙げます。 「シンガポールは、政府機関を中心としたエコシステムが非常に分かりやすく、シンプルに作られている点が魅力です。2019年に設立されたシンガポール食品庁(SFA)が、食料自給率向上という国家目標の達成に向けて、あらゆる政府組織や大学、企業をつなぐハブ機能を担っています。スタートアップにとっては、資金調達、研究開発、規制対応など、事業をスケールさせるために必要なあらゆるサポートが受けられる環境です」 シンガポールで培養魚脂肪スタートアップImpacFatを起業した杉井氏も、政府の積極的な投資による研究開発環境の充実を強調します。 「シンガポールは、政府主導でバイオテクノロジー分野に多額の投資を行っており、世界トップレベルの研究施設や人材が集まっています。私自身も、シンガポール政府の研究開発プログラムの支援を受けて、培養魚脂肪の研究開発を進めることができました。シンガポールは、新しい技術やアイデアを試すには最適なテストベッドと言えるでしょう」 シンガポールは人口わずか500万人強の都市国家。民族・宗教・文化的背景の異なる人々が共存する多様な国家であり、中華系住民が約7割を占めることから、とりわけアジアを中心に海外展開したいスタートアップにとって、魅力的なテストマーケットといえそうです。 急速にスタートアップやベンチャーキャピタルのエコシステムが発展してきたシンガポールには、「米国ないし欧州発の多国籍企業が多い」と、杉井氏。 遠山氏も、「投資家のネットワークの多様性も高く、場合によっては投資家のオンライン株主会議に10カ国を超える国から入ってくるほど。グローバルな投資家ネットワークを通じて、さまざまなマーケット情報を交換したり、スタートアップが進出すべき次なる市場へのつながりを得たりすることもあります」と、メリットを強調しました。 海外と日本のエコシステムの違い-拠点戦略と資金調達- 海外と日本のエコシステムの違いについて、ダニエル氏は、「それぞれ長所短所があります」と話します。 「日本には、製造業やものづくりの強みがある一方で、ソフトウェア開発や市場の拡大には海外の環境が適しています。したがって、Bisuでは、ハードの設計や製造を日本で行い、ソフトウェア開発は海外で行うという複合的なアプローチをとっています。日本のカスタマーサービスや製造業の強みを最大限活かしつつ、海外の技術や市場も取り入れることが重要です」 また、Bisuでは、「法人登記は会社法上のメリットの大きい米国・デラウェア州に置き、実際の事業拠点は東京に置くという、拠点戦略をとっています」とのことです。 「日本のVCには奇異に映るかもしれませんが、グローバルな投資家にとっては常識的な選択だと思います」 多国籍で事業を展開すべきタイミングに関してダニエル氏は、「資金調達のキャパシティと文化作りが大きく影響します」と指摘し、企業が資金調達の可能性を最大化するために早い段階で多国籍展開を視野に入れるべきだとしながらも、「それ以上に重要なのは文化作り」と強調します。 海外のチームメンバーとビジョンや目的を共有し、本気度とスキル見極めなくてはなりません。また、「どの市場で資金調達し、どの市場で製品展開するのか、国ごとの需要や規制を踏まえたうえで明確にテストすべき」と加えました。 コラボレーション成功のカギは目的の明確化 グローバルなスタートアップエコシステムにおいて、企業や研究機関との連携は大きな推進力となります。 自身も研究者である杉井氏は、「さまざまな国のパートナー企業と組んで研究開発を進めています」といいます。日本企業とコラボレーションについては、「大企業が中心なので、意思決定に時間を要するという特徴があるものの、丁寧なやりとりでコミュニケーションしやすい」と実感を述べます。 一方、海外企業とのコラボレーションを成功させるためには、「仮でも良いので、コラボレーションの明確な目的を定めておくことが重要です」と、遠山氏。 「日本の企業は、スタートアップ側も事業会社側も、何を目的とするかを明らかにしないままに「海外展開したい」という漠然とした目的で共同することも珍しくありません。しかしながら、シンガポールでもそれ以外の海外でも、企業同士が組む際には『共同研究がしたい』『資金調達したい』『事業創造まで共に目指したい』など、明確な目的のもと共同します。そうすることで、紹介する側も適切なパートナーを紹介しやすくなります」 日本のAgriFoodTechは「自信を持って」グローバルへ パネリストたちは、参加者・視聴者に向けて、次のように語りました。 ダニエル氏は、「日本には多くの強みがあります。日本の強みと海外の良さを活かしながら、自信を持ってグローバルで活躍していただきたい」と激励しました。 そのうえで、「海外の投資家から資金調達する際には、製品・サービスの機能性を説明する前にまず、自信に満ちたトーンで投資家の感情を動かすことが重要です。『この会社は成功する』と感じさせなければ、投資家は投資しません。感情を動かして、次にロジックを説明するという順序が大事です」と、貴重な助言を与えてくれました。 遠山氏は、「自社の事業と実現したいことに適した事業環境を選びましょう。それが日本でなくて海外であるならば、海外を選んでいただければと思います」と、背中を押すメッセージを届けました。 そして、「逆に、日本の事業会社が『こういう事業環境があるので、こういうスタートアップに来てほしい』と明確に打ち出すことで、海外の優秀なスタートアップを引き込むこともできます」と、明確化の重要性を再度強調しました。 杉井氏は、「日本の食品に関する伝統や蓄積は素晴らしく、当社のメンバーであるシンガポール人やマレーシア人も日本の技術や食品に注目しています。研究開発も、日本人の性質に向いていると思います」と、海外視点からの日本の食と技術を評価しました。 そのうえで、「早い段階で日本に拠点を持ちたい」として、日本の研究者や事業会社との協業に意欲を示しました。 最後に、モデレーターの夫馬氏は、「食品は、文化によって受け入れられるか否かが大きく左右されるものです。自社の製品や技術がどの国の市場や規制にフィットするかは分かりませんから、日本の中だけ見ていてはもったいない」と述べ、「ぜひ、日本の外にも視野を広げてみてください」と締めくくりました。 日本のAgriFoodエコシステムは、今まさに大きな転換期を迎えています。日本ならではの価値を発掘しながら、世界に誇る「農」と「食」の未来を創造すべく、スタートアップ、大企業、投資家、そして金融機関が一体となって、世界を舞台に新たな挑戦を続けていくことが期待されます。 ▼イベント・セミナーのお知らせ ウェビナー:「Reforesting the World:世界の森の回復に向けたお金の流れとファイナンス」 森林再生(ARR)に特化したクライメートテック・スタートアップのTerraformationと共同で、自然資本とファイナンスに関わるウェビナーを開催いたします。 本セミナーでは、Terraformationが手掛ける海外の森林再生プロジェクトの現状や、主要な投資家を含めた資金流入の現状、海外のカーボンクレジットのオフテイカーの関心などについて紹介します。 <Terraformationについて>Terraformationは2020年に米国で設立された森林再生スタートアップです。米ソーシャルニュースサイトのReddit(2024年NASDAQ上場)元CEOのYisang Wong氏によって設立され、OpenAIの創立者であるSam Altmanなどが出資。森林プロジェクト・デベロッパー向けに、生物多様性に焦点を当てた森林アクセラレータープログラム「Seed to Carbon Forest Accelerator」を運営や、森林再生プロジェクト管理むけのソフトウェアプラットフォームの提供、アーリーファイナンスやカーボンクレジットの組成支援などを提供している。 日時:2024年11月20日(水) 10:00-10:45主催:Terraformation共催:株式会社SDGインパクトジャパン費用:無料場所:オンライン […]

【イベントレポート】SDG Impact Japan×fermata 『国内外の市場動向・事業事例から読み解く、フェムテック市場のモメンタムとポテンシャル』

株式会社SDGインパクトジャパン(以下、SIJ)はfermata株式会社(以下、フェルマータ)と共催で、フェムテックに関心を寄せるビジネスパーソン向けに7月4日、『国内外の市場動向・事業事例から読み解く、フェムテック市場のモメンタムとポテンシャル』と題したイベントを開催しました。今月のニュースレターでは本イベントの開催レポートをお送りいたします。 イベント前半では、フェルマータの代表取締役CEOで公衆衛生博士でもある杉本 亜美奈 氏(以下、Amina)とSIJのジェンダーインパクト投資の企画を務める増渕 翔 氏が登壇し、フェムテックの概要と現在地、今後の展望を解説。後半では、『日本のフェムテック市場を加速させるために必要な連携・施策とは何か?』をテーマに、参加者を交えて討論しました。 登壇者 fermata株式会社代表取締役CEO 公衆衛生博士 杉本 亜美奈 氏 東京大学修士号、London School of Hygiene & Tropical Medicine (英) 公衆衛生博士号取得。福島第一原子力発電所事故による被災者の内外被曝及び健康管理の研究を行い、東京電力福島原子力発電所事故 調査委員会(国会事故調)のメンバーでもある。日本医療政策機構にて、世界認知症審議会 ( World Dementia Council ) の日本誘致を担当。厚生労働省のヤングプロフェショナルメンバーにも選ばれ、「グローバル・ヘルスの体制強化:G7伊勢志摩サミット・神戸保健大臣会合への提言書」の執筆に関わる。近年、Mistletoe 株式会社に参画。また、元 evernote CEOのPhil Libin 氏が率いる AIスタートアップスタジオ All Turtlesの元メンバーでもある。 株式会社SDGインパクトジャパン増渕 翔 氏 大学在学中に教育分野で起業(PBL・アクティブラーニング型教材の開発)。卒業後はベンチャー企業を経て株式会社グロービスに入社。シードステージのスタートアップ向けアクセラテータプログラムの立ち上げ・運営に従事。2021年よりグロービス・キャピタル・パートナーズにて投資関連業務に従事。慶應義塾大学総合政策学部卒。 女性の健康課題による経済損失、潜在ニーズ合わせると4.5兆円 Amina:「フェムテック」という言葉ができたのは2016年頃で、私たちフェルマータが2019年に初めて日本にその言葉を紹介しました。日本のフェムテック市場ではフェムケア商品への特化が見られますが、本質的なフェムテック市場は女性特有の健康課題だけにとどまらず、女性に出やすい症状や罹患率が高い傾向にある疾患などの健康課題をテクノロジーの力で可視化し、解決するために生まれる製品やサービスも含まれる市場とご理解ください。 最近になって経済産業省から女性の健康課題が日本社会に及ぼす経済損失について「3.4兆円」という数字が出されました。しかし2019年当初はまだ、女性の健康課題に取り組まないことがどれほどの経済損失に繋がるのかを国も把握していない状態でした。 さらに3.4兆円という数字が出されたものの、フェムテックのシードのマーケットはあくまで「可視化されている健康課題」へのソリューションを提供しているにすぎません。未だ可視化されていない潜在的な課題に起因する経済損失も合わせると、そのインパクトはさらに拡大する可能性がある領域だと言えるでしょう。 ジェンダーギャップを背景に生まれた「フェムテック」という言葉 Amina:グローバルなフェムテック市場の成長率はおおよそ8.8~14%と言われています。医療機器の市場成長率が5.5%ぐらいですので、それに比べてかなりの成長率が期待されていると言えるでしょう。市場規模は100兆~150兆円という数字も出ています。 ただ、ベンチャー投資の世界は圧倒的に男性が主体です。世界では「女性だけで設立された企業がベンチャーキャピタルから手にした調達額の割合」は3%未満、日本でも「資金調達上位50社のうち創業者か社長に女性が含まれる企業が手にした調達額の割合」は2%にとどまっています。また、世界の医療研究業界におけるジェンダーギャップも大きく、「医学研究資金のうち妊娠、出産、女性の生殖健康に費やされる割合」は2%にすぎません。 このようなジェンダーギャップがある中、「女性の健康課題を解決する製品・サービスにニーズがある、ビジネスの可能性がある」ことを示すために生まれた言葉が「Femtech(フェムテック)」でした。 2023年にノーベル経済学賞を受賞したハーバード大学のクラウディア・ゴールディン教授は、米国の女性の生年ごとにグループ分けして、「家庭、仕事、キャリアをどのように選択する傾向があるか」を表しました。ここで言う「仕事」は、生活の必要性に迫られてする仕事、「キャリア」は自己の成長のための選択と考えるとよいでしょう。教授は、生年1958年以降の第5グループはキャリアも家庭も選択できる女性が増えてきていて、生年1978年以降の第6グループはどんな選択をするだろうと問いかけています。 これを日本に当てはめたとき、私はまだ日本は第6グループまでたどり着いていないと思うのです。しかし私たちの選択肢や生き方は確実に変化してきている。そのギャップを埋めるために、フェムテックが必要とされているのではないでしょうか。 こうした背景のもと、日本でも「フェムテック」という言葉が認知され始めたのだと思います。ただ一方で、フェムケアが中心で「テック」が浸透していないという点が、日本でフェムテック領域のバリエーションを感覚的に停滞させる要因になっているとも思います。 医療とテックのマッチングが課題 増渕:フェムケア商品が流行ったことは良かったと思います。そこにテクノロジーをどう掛け合わせていくかを考えると、フェムテックへの資金供給がまだ不十分です。グローバルで見ると2024年時点で約15件のIPOと約150件のM&Aが出ていて、スタートアップから社会に対してインパクトを生む企業へと成長しています。一方、日本ではフェムケア商品にとどまっているがゆえに、スケール感がない状態。グローバル同様、日本でもフェムテックへの投資が必要であると見ています。 日本のスタートアップも海外のスタートアップも、企業家の能力にはあまり差がないように感じていますが、このスケール感の違いはどこに起因しているのでしょうか? Amina:いくつか要因はあると思いますが、日本はヘルステック領域にあまり強くないということが挙げられます。国民皆保険なので病院を受診しても費用はそう高くなりませんし、遠隔で受診するより直接行ったほうが安いし、早い。他にも理由はありますが、現行のヘルスシステムも医療のデジタル化があまり進まない要因だと私は思います。 とりわけ産婦人科のクリニックは現在、日本国内に2500軒ほどですが、年間約5%のペースで減少しています。歯科医院の6万軒などと比べて競争がほぼない。そうした状況下で、産婦人科の医師がオンライン診療に乗り出して差別化を図ろうという発想にはなかなかなりません。 一方、産婦人科へのニーズは以前の産科にかかる世代のニーズから、更年期も含むその後の世代へと寄ってきています。そこには確実な市場があり、自由診療が伸びています。現在、産婦人科の収入の65~70%が自由診療になっているほど。このようにニーズはありつつも、医療業界とテック業界のマッチングがうまくいっていないためにニーズが満たされない。産婦人科のデジタル化が進まず、フェムテックを導入できない状態なのです。これを変えるには、医学の専門家や医師がフェムテック領域に入ってこなくてはいけないと思います。 増渕:フェルマータさんをはじめフェムテック領域を開拓してきてくださった方々の影響もあり、医療現場の感覚に変化が生まれてきていると感じます。行政においても、不妊治療の保険適用やピル処方に関する規制緩和、オンライン診療の規制緩和も進んでいるところです。 日本でも実は、オンライン診療系のサービスが台頭してきています。例えば、胎児モニタリングサービスを提供しているメロディ・インターナショナル株式会社さん。IoTデバイスを使って自宅でも胎児の状況が見えて、病院側からもアクセスできるサービスです。 社会的な雰囲気の変化とともに行政も人も変わり始めている、まさに今こそ、フェムテックというテーマに目を向けるべきタイミングであると感じています。 フェムテック特化型VCやフェムテックIoTの登場 【フェムテック特化型VCの登場】 増渕:海外のフェムテックを取り巻く状況に目を向けると、フェムテックというテーマに特化して投資をするベンチャーキャピタル(VC)が登場しています。 昨今、VCファンドは大型化が進んできていて、ユニコーンと呼ばれるような企業に投資するファンドが増えています。一方で、規模を追うだけでなく社会的インパクトのあるテーマやニッチなテーマに特化して投資する特化型のファンドも増えてきています。 2010年代後半くらいから、テーマ特化型のファンドとして女性のヘルスケアやウェルビーイングにフォーカスして投資するファンドが登場してきました。私たちが認識しているだけでも10個ほど、そのようなファンドが生まれています。外形的な情報のみでファンドの状況を正確に把握することは困難ですが、ファンドレイズの動向を見ていると幾つかのファンドは順調に見受けられます。 Amina:アメリカのジェンダー特化型ファンドは、リターン目的のファンドでありながらもファミリーオフィス、財団などから資金調達してきている点が特徴的ですね。RH Capitalはその好例です。 増渕:RH Capital、PORTFOLIA辺りはぜひ参考にしてみてください。特化型VCの投資先を見ていただくと、彼らがどういったテーマに着目して投資しているか、参考になる情報が多いです。 日本のフェムテック市場を加速させるには?(討論) Amina:私はとにかくアクセスが課題だと感じています。女性の健康課題、女性活躍推進の必要性は企業も行政も認識してきましたが、実際に製品・サービスにアクセスできない、モノが届かないというのが日本の課題です。 この課題を超えるには、消費者、研究者、行政、投資、多方面のプレイヤーが必要で、ひとつにフォーカスしてもうまくいきません。 私たちはこの4年間、著名人やインフルエンサー、学校教員の学会ともつながりながら、どうにか市場を作ってきました。メディアにも働きかけてきました。ところが物を出そうとしても、規制が厳しくてほとんどの商品・サービスが導入できないという状態でした。日本の薬事周りは、比較的消費者が利用しやすいように作られています。ところが女性の健康に関するニーズが把握されない状態で作られているがために、フェムテックを医療機器として導入することを想定したルールになっていないのが現状です。 規制を変えるには医療の専門家に関心を持ってもらうことも重要なので、産婦人科学会の先生にフェムテックをご紹介したところ、幸い興味を持っていただき、そこから動きが出始めたという手応えがありました。欧米の大使館との意見交換の機会を設けるなど、行政を動かす活動もしています。 また、VC投資家向けのイベントで、投資家が「フェムテックにはニーズがある、市場性がある」と実感できるようなワークショップも実施しました。フェムテックをとりまく熱量を感じていただいた投資家さんは、前のめり感が全然違います。 Amina:「フェムテック」を流行り言葉で終わらせずに、投資すべきテーマだと感じていただくには、LP投資家とのコラボレーションでこのテーマを盛り上げることが重要だと考えています。 新規事業なり、M&Aを増やしていきたいファンドとLP投資家との出会いなり、LP投資家とVCファンドとのコラボレーションによって、スタートアップの知見の交換、協業の機会創出、さらにはその先の未来のデザインまで共に描くこともできそうです。加えて、VCとしては、インパクトとリターンを出せる適切なサイズのファンドをしっかり作っていくべきと考えています。 参加者:日本におけるフェムテック、フェムケア商品のユーザーが見えにくいと感じています。ユーザーという点において、日本とアメリカとの違いはどこにあるのでしょうか? 増渕:一般的には、日本は国民皆保険で「予防医療に投資する」というインセンティブが低く、欧米は予防医療に対するユーザーの支出も感度も高いと言えます。 一方で、日本においては病院というチャネルを活かしたサービスはかなりポテンシャルがあります。例えば吸水ショーツひとつとっても、小売店で棚に並んでいてもあまり買われないけれど、病院や医師に勧められたら購買感度が上がる。欧米と比べて「予防」「メンタルヘルス」といったことへの意識は低い一方で、病院に対する信頼は高いので、病院を介して知ったものへの投資は大きいと見ています。 Amina:私はやはり、規制の違いが最大の違いだと思います。現在の規制を前提とした既得権益みたいなものが新たな市場の広がりを阻んでいる側面があります。例えば、先述した産婦人科の収入源の65~70%が自由診療という現状に対しても、そこにアクセスできる人は日本全国の女性の一部でしかなく、大半の人は自由診療の医療サービスを受けられないというギャップがあります。 このギャップを埋める何かがシステムとして生まれてきたときに市場が動くのですが、医療者側も行政側もまだ既存のシステムを前提に動いています。しかし女性の生活が変わってきて、そこに生まれたひずみが顕在化したとき、既得権益よりも新たな市場が大きくなり、それに伴い行政も動き始める。現在の日本では、このひずみが見えにくいことが一番の課題であって、見えてくればポジティブな動きが生まれてくると思います。 増渕:不妊治療の領域では、亜美奈さん(Amina)のおっしゃった仮説が実証され始めていますね。 Amina:いろいろな変化が起きていても、医療者、行政といったシステム側が追いついていない問題があります。そして「追いついていない」状況を変えるには、そこに資本が入っていき、それぞれの課題解決につながるサービスが取り入れられることが重要です。 増渕:規制が変われば現場では新たな機会・課題が生まれ、そこに新たなマーケットの創造に繋がります。そして、そこにいち早く挑戦を仕掛けるのがスタートアップです。 実際、制度のアップデートがなされた不妊治療の領域において、いくつかの不妊治療のスタートアップがクリニックのDXに取り組まれています。新たなマーケットの担い手としてのスタートアップを、事業会社やVCがいかに支えられるか。これも重要ですね。 Amina:コミュニティ力やユーザーとの接点という意味では、圧倒的に大企業に強みがあります。スタートアップがある程度の段階に到達したら、そこに対して大企業がネットワークやリソースを投入することでスケールアップする。これからの5年、10年で訪れる変化のポイントはそこだろうと思います。そして投資家目線で申し上げると、フェムテックへの評価が落ち着いてきたここ1~2年くらいが買い時だと思います。 参加者:企業がCVCとして投資する際、フェムテックを含むヘルスケア領域に関しては「判断ポイントが分からない(スタートアップの目利きの仕方が分からない)」「(3年以内の)短期間で結果が出ない」という2点が投資を躊躇させるのではないかと思います。 増渕:VCへの出資を通じたマーケットの動向把握・具体的なスタートアップに関する情報収集は一つの手だと思います。ファンドマネージャーも材料を提供しますしファンドに出資をするLP投資家同士のコミュニティでグローバルトレンドの分析や情報交換、意見交換も生まれます。 また、フェムテックは女性向けのサービスであり、どんな事業でもどんな企業でも女性のお客様や従業員がいるということを考えると、何かしら関わりを持ち続けるテーマのひとつだと思います。例えば、福利厚生という文脈でフェムテックのサービスを導入することで離職率が抑えられるとか、従業員の満足度が上がるとか、そういった中期的な指標を設けることで、投資の結果をレポーティングすることは可能だと考えています。 参加者:意思決定の主体が男性だと、なかなか自分事として捉えられずに投資がなされないという側面もあると感じています。 Amina:グローバルでは、例えば「Clue」のイダ・ティンに初めて投資した男性投資家が、業界において「かっこいい」と認知される有名人になっています。女性参加もさることながら、女性の健康課題に興味を持って取り組む男性が「かっこいい」というトレンドを作っていくことも大事ですね。 同じ女性でも人によって経験は異なりますし、課題に近すぎて逆にバイアスがかかってしまう面もあります。そういう意味では、ある程度距離があったほうが適切な目利きができるかもしれませんし、分からないときは私たちに聞いていただければ知見を共有できます。 いずれにせよ、お互いの性別を経験できなかったとしても、社会でどう生きていくかを考えたときにお互いの潜在ニーズに興味を持って「参加型」で作っていけたほうが良いでしょう。「かっこいい」投資家さんが増えるといいですね! 参加者の声(抜粋) ・フェムテック領域について勉強中の段階で、今回は市場全体を知るいい機会になりました。今後は男性の上司や経営層とも一緒になって理解を深めながら、事業を進めていきたいです。 ・フェムテックの製品・サービスで知らないものがたくさんありました。自分自身も使ってみたいと思いましたし、もっと認知を広げていくことが大事だと感じました。 ・10年間VCの投資家をしています。6~7年前に米国でフェムテックを知ったときに「まだ先だな」と考えたことを今反省しています。今回参加して、そろそろフェムテックに舵を切らなくてはと感じました。 ・日本では人材採用マーケットが厳しくなっていく中、『働きやすい職場』として価値を発揮したい会社とフェムテックとが合わさると面白そうだと思いました。そういった海外の事例があればぜひお聞きしたいです。 ・経営者が変わってもフェムテックに関する取り組みを絶やさないようにするために、事業の中で、D&I文脈でも事業開発文脈でも、小さな費用でもいいのでフェムテックに振り向ける分を残しておかなくてはと思いました。 ・D&I推進の立場から参加して思うのは、3年前に担当になってから今まで、不妊治療に対するスタンスが大きく変わったということです。本日勉強させていただいて、フェムテックに対する企業のスタンスも3年後にはまた大きく変わるだろうと感じました。 ▼イベント・セミナーのお知らせ AgFunder x SDG Impact Japan「Japan AgriFoodTech Exchange 2024」共催のお知らせ 9/26にCIC […]

二国間クレジットの最新状況

SDGインパクトジャパンは、世界の気候変動対策に向けて新たな資金の流れを作るために脱炭素・カーボンクレジット事業を推進しています。この度、本事業の一環として取り組んでいる二国間クレジット(Joint Crediting Mechanism:JCM)の創出に向けた新たな取り組みを開始しました。 SDGインパクトジャパンでは昨年度より、経済産業省(METI)の委託を受けて、モルドバ共和国におけるエタノール蒸留残渣を利用したバイオガス化事業に向けたJCM実現可能性調査を実施してまいりました。 この調査の結果、モルドバにおいてエタノール蒸留残渣を活用したバイオガス生成のプロジェクトが、この度NEDOのJCM実証事業の採択を受け、今年度より実証に向けたより具体的な調査計画を開始します。本事業では日本の優れた低炭素技術・システムの普及拡大と温室効果ガス削減を目的として、最大10億円の予算で7年間の期間に渡り脱炭素プロジェクトの実施とJCM創出を実証します。 2024年度「二国間クレジット制度(JCM)等を活用した低炭素技術普及促進事業/低炭素技術による市場創出促進事業(実証前調査)」に係る実施体制の決定について 本コラムではJCMクレジットについて簡単なご紹介と、JCMに対する取り組みを当社はどのように位置付けて推進しているのかをご紹介します。 二国間クレジットとは JCM制度の概要 JCMは2011年より日本が主導的に推進している、先進国と開発途上国の温暖化対策の協力的スキームです。主に途上国で構成されるパートナー国で実施される温室効果ガス削減プロジェクトに、日本が官民で技術や資金を支援し、その成果としてのCO2排出削減量を貢献度合いに応じて分配する制度となっています。 JCM制度で生み出されるCO2排出削減貢献は「JCMクレジット」として移転可能なカーボンクレジットとなり、現地国だけでなく、相当調整を経て一部が日本側にも割り当てられ、日本のNDC貢献やGXリーグや温対法での活用などが可能になります。 エネルギー需要が旺盛で炭素排出が高まる一方で、一層の脱炭素を推進が求められる新興国において、脱炭素トランジションを果たすために必要な資金を手当する一助となるJCMへの注目は高まっており、世界で29カ国(2024年7月現在)がJCMパートナー国として日本と合意締結しています。 パリ協定6.2条 JCMの一つの特徴は、「パリ協定6条2項(Article 6.2)」というパリ協定下の国際的な気候変動緩和アプローチに準拠していることです。パリ協定6条2項に準拠することにより、これまでの民間認証のクレジットとは異なり、日本及びパートナー国のNDCの達成にJCMクレジットが寄与することになります。 パリ協定6条2項準拠のクレジットはJCMが案件数・パートナー国数ともに日本が最も進んでいますが、近年ではスイスやシンガポール、韓国なども各国とパートナーシップを締結し、6.2条クレジットの創出を推進しています。また、VerraやGoldstandardといった民間認証のボランタリークレジットにおいてもArticle 6.2に準拠したクレジットの発行を進めており、ルワンダのCook Stobeのプロジェクトにおいて「Article 6」ラベルをつけたVerraのクレジットの発行の取り組みが行われています。 JCMは「パリ協定6条2項」の協力的アプローチに先鞭をつけた国際的なカーボンクレジットの取り組みであり、上記の通り様々なプレイヤーが近年高い関心を示しています。 当社が二国間クレジットに取り組む意味 当社は脱炭素・カーボンクレジット事業において、JCMクレジットの創出に注力しています。前述のモルドバ以外にも、インドネシアでの小水力発電の開発のほか、東南アジア・中央アジア・東欧などを中心にJCMパートナー国においてJCMクレジットの創出を支援するためのプロジェクト形成をすすめています。 JCMは日本のNDC達成を目指すために重要な取り組みの一つとして位置付けられており、2030年までに官民連携で1億トンものJCMクレジットの創出を目標として掲げられています。また、JCMは日本だけに被益するものではなく、先進国である日本からパートナー国である新興国に対して、脱炭素を推進するために必要な資金の流れを作る仕組みとしても機能します。 当社はサステナブル・ファイナンスの推進を掲げ、様々な社会・経済の持続可能性に推進に資する資金の流れを作ることを目指しています。JCMはカーボンクレジットとしてコマーシャルに今後の需給バランスに応じて経済的価値の向上が期待できるものという側面はあります。また同時に、新興国の脱炭素に向けた資金の流れを生み出し、世界の気候変動の緩和に貢献するという国際開発・環境の側面から意義の大きい取り組みと認識しています。 JCMやカーボンクレジットについて関心がある、当社の取り組みをより詳しく聞きたい、等のご要望がございましたらぜひ当社ウェブサイトよりお問い合わせください。 ▼イベント・セミナーのお知らせ SIJはfermata株式会社と、フェムテックに関心を寄せるビジネスパーソン向けに7月4日、『国内外の市場動向・事業事例から読み解く、フェムテック市場のモメンタムとポテンシャル』と題したイベントを共催しました。イベント前半では、fermataの代表取締役CEOで公衆衛生博士でもある杉本 亜美奈 氏とSIJのジェンダーインパクトファンド ファンドマネージャーを務める増渕 翔 が登壇し、フェムテックの概要と現在地、今後の展望を解説。後半では、『日本のフェムテック市場を加速させるために必要な連携・施策とは何か?』をテーマに、参加者を交えて活発に討論しました。 ▼SIJの活動状況・ニュース 現在当社ではジェンダー領域に特化した「ジェンダーインパクトファンド*」の立ち上げに向けて活動しています。サステナブルメディアのcokiに、ジェンダーファンド立ち上げメンバーのインタビュー記事が掲載されましたのでぜひご覧ください。 https://coki.jp/sustainable/esg/38763/ *ファンドの運用はSDGインパクトジャパンの100%子会社であるSIJ Capital合同会社が行う予定です。 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn

2024年のサステナビリティ開示の注目点

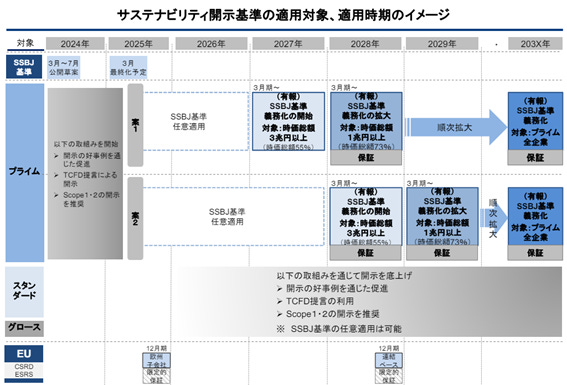

当社とシンガポールのRIMM Sustainabilityのジョイントベンチャーである株式会社RIMM Japanは、サステナビリティ評価サービスを提供しています。今回はRIMM Japanの取締役会長・山下氏よりコラムをお届けします。 ▼2024年のサステナビリティ開示の注目点 1. 2024年開示ルールの動向 国際的な動向 2024年は、サステナビリティ情報開示における重要な転換期として位置づけられることになりそうです。既に欧州連合(EU)の「CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)」が1月に施行され、また、「CBAM(Carbon Border Adjustment Mechanism、炭素国境調整措置)」の移行期間も開始されています。また米国でも証券取引委員会(SEC)は、気候変動リスク情報を含む非財務諸表並びに財務諸表の最終規則を3月に公表しました。一部の効力発生が停止されているものの、全米ベースでの規則が制定されたことになります。 EU、米国共に政治的動向が短期的にGXやSXの動きに影響を及ぼしていくことが予想されるものの、過去からの潮流が消えることはないものと思われます。 国内における動向 国内では、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が3月にサステナビリティ開示基準の公開草案を公表し、25年3月には最終案を制定することとなりました。この基準は、IFRS S1号およびS2号をほぼそのままの形で取り込んでおり、国内企業に対する情報開示の義務化が進むことになります。実際の適用に関しては、対象範囲並びに適用時期の議論が行われています(金融庁資料参照)。 2. 2024年日本企業が取り組むべきこと SSBJ基準の正式適用は、大企業についても2027年以降と想定されていますが、実際にはそれを前倒しした形での実質的な適用が進むものと見込まれます。既に国内企業にも大きな影響力を持つCDPは、昨年2023年の調査数を1,000社上回る3,300社に対して質問を送付したことが明らかになっています。 東証プライム企業の総数は1,644社であることを考えれば、その2倍以上の企業にも開示の要請が行われていることになります。また、CDPの質問項目のカバー領域は広範囲にわたっており、既に気候リスクのみならず生物多様性などの項目も取り込まれています。特定の大規模企業以外にも開示の波は寄せてきていると言ってよいでしょう。 2024年の取り組みにあたって、3点ポイントをまとめてみました。 i. 有価証券報告書への注目度の高まり 金融庁は、有価証券報告書のサステナビリティ情報の充実に大きな関心を寄せています。それを受けて2024年度も昨年と同様にこの分野への評価を重点的に行うとしています。今年度の主要調査項目として、サステナビリティ関連では、①サステナビリティに関する考え方及び取り組みの開示、②女性管理職比率の開示及び当該比率算定上の管理職の範囲、③取締役会・監査役会等の活動状況の開示の3点が示されています。投資家からの注目度も高い分野であり、根拠を持った丁寧な記載が求められています。 ii. CSRDへの対応 CSRDは、EUで一定規模以上の事業を行う域外企業にも適用されています。日本は輸出量では、輸送用機器の28%、一般機械の21%、電子機器の16%がEU向けであり、CBAMとともにCSRDへの対応準備を急ぐ必要が有ります。特に、CSRDでは「ダブル・マテリアリティ原則」に基づく詳細な情報開示が求められている点は留意が必要です。企業活動が環境・社会に与える影響だけでなく、外部環境が企業の業績や財務状況に与える影響についても開示しなければならないということです。 必要なデータ項目の確認と整備をはじめ、本格展開までに残された時間での準備を急ぐ必要が有ります。また、CSRDでは今後、開示内容についての保証が求められることが予定されています。保証については、国内での取り扱いについて2025年以降議論が開始される予定です。いわゆるグリーンウォッシングのチェックは投資家からも強く期待される項目であり、国内でも必須となるものと見込まれます。事前の準備として、今からでも開示内容の根拠(エヴィデンス)をデータ化し保持する体制整備を行うべきでしょう。 iii. SSBJ基準(S1/S2)への準備 国内では2024年度中に、SSBJ基準が正式に決定される予定です。若干の修正はあるにせよ、基本はIFRS S1号、S2号を引き継ぐものとなります。S1号は「サステナビリティ関連財務情報の開示に関する全般要求事項」であるのに対し、S2号は「気候関連開示」となっています。それぞれを、「ガバナンス」、「戦略」、「リスク管理」、「指標及び目標(targets)」の4項目に分けて記載することが求められています。 S2においては、気候関連指標として温室効果ガスのScope3の開示、内部炭素価格、気候関連指標と報酬への反映についての説明も求められており、新たな取組が必要となる企業も多いものと思われます。 3. RIMMサービスのご紹介 株式会社SDGインパクトジャパンとシンガポールのRIMM Sustainabilityのジョイントベンチャーである株式会社RIMM Japanは、サステナビリティに関する情報の収集と視える化を実現するサービス提供を行っています。 RIMMの特徴 RIMMの提供するサステナビリティ評価サービスとして、次の特徴があります。 1.サステナビリティ全般(ESG全領域)を対象 GHG排出だけでなく、人的資本、ガバナンスの含めた評価 2.業種ごとに、国際基準に基づいたアセスメント 業種特性に応じた質問を、15種以上の国際基準から選別提案 質問に回答することで国際基準準拠のアセスメントが完了 3.同業他社との比較による評価 同業他社との比較により、自社の課題を容易に把握 他社水準の確認が可能 4.Webの上で、データ収集・アセスメント・評価・レポートを提供 グループ企業等、分散しているデータの一元化 各チームの共同作業でアセスメント完成 RIMMを使えば、自社内に専門家や専門チームを持たない企業でも、自らの状態を視える化することができます。また、項目ごとの他社比較によって、自社の有意な点や改善が必要な点を把握し、企業価値向上への取り組みに着手することができます。また、SaaS方式での提供ですので、どのポイントを改善すれば全体でどのような評価になっていくのかをシミュレーションすることもできます。こうした特徴を利用したいくつかのユースケースをご紹介します。 新たな基準への対応準備 RIMMを利用することで、今までに対応していなかった新たな基準への準備が可能になります。現状保有している情報をベースに、CSRDなどの基準のアセスメントを行うことで、どの情報が不足しているか、どのような枠組みが必要になるかのギャップ分析を行うことが可能です。また、アセスメントを行う際に、バックデータを収集する機能を有しています。その機能を利用し、今後、保証が必要とされた場合の準備を進めることも可能です。 自社独自のアセスメントへのカスタマイズ 自社グループやサプライチェーンのサステナビリティ評価を行う場合、国際基準に基づいたアセスメントに加えて、自社が必要と考える項目を追加することで、自社オリジナルのアセスメントにカスタマイズすることが可能です。自社グループのポリシーやルールの適用状況の確認や、自社グループ取引先の状況把握にためにオリジナルの設問を追加することで、自社のニーズに合ったデータの集積やモニタリングが可能となります。RIMMの柔軟なシステム構成を利用し、スムースなカスタマイズを実現します。 RIMMのサービスは、貴方の会社のサステナビリティを可視化します。お問い合わせは以下のホームページから、もしくはメールでお願いします。 RIMM Japan HP: https://www.rimm-japan.com/ お問合せメール: jpinfo@rimm.io ▼イベント・セミナーのお知らせ Fermata x SDG Impact Japan セミナー開催のお知らせ 7月4日に日本最大規模のフェムテック関連イベント「Femtech Fes」を主催されている業界のリーディングスタートアップであるFermata様とフェムテック市場概況と今後の展望について共同イベント開催を予定しています。 ■タイトル:『国内外の市場動向・事業事例から読み解く、フェムテック市場のモメンタムとポテンシャル』■ 日時:2024年7月4日(木)18:00~20:00 ※受付は17:45から開始いたします■ 会場:WHEREVER 2階(〒106-0032 東京都港区六本木7-2-8)■ 定員数:20人 ※1社2名までご参加いただくことが可能です。お申込みは先着順で締め切らせていただきます。■ 参加費:無料 当イベントにご関心がございましたら、弊社までお問い合わせください。 ▼SIJの活動状況・ニュース 双日との資本業務提携のお知らせ 双日株式会社と温暖化対策・低炭素事業の共同検討に向けて資本業務提携いたしました。途上国における再生可能エネルギー事業などにおいてカーボンクレジットを創出する事業や脱炭素・循環型社会につながる領域のスタートアップ関連事業での協業について、共同で検討を進めます。 リリースはこちらhttps://sdgimpactjapan.com/jp/sojitsu-partnership/ ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn

NextGen ESG Japan アニュアルレポートを公開

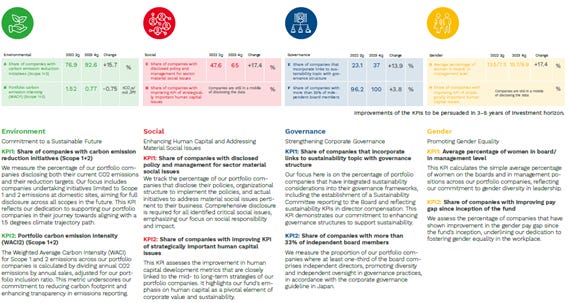

NextGen ESG Japan アニュアルレポートを公開 SDGインパクトジャパンでは日本の上場株を投資対象としたエンゲージメント型ファンドの投資助言を行っています。当ファンドは経済的リターンに加えて持続可能な未来に向けて具体的なアウトカムを創出するための取り組みに焦点を当てた、長期志向のインパクト投資を目指しています。 弊社は主に各企業の事業戦略に強い関連性があり、企業価値向上に資する環境、社会、ガバナンス、ジェンダーの課題を特定し、改善に向けた建設的な対話を継続的に行っています。当ファンドの最高投資戦略責任者であるサシャ・べスリックはNordeaなど欧州の大手運用会社においてESG投資を長年推進しており、日本企業の可能性に注目して弊社での当戦略の立ち上げに参画しました。 2022年4月に明治安田生命様がシード投資家として参加していただいたことで運用が始まり、今では投資先企業27社と事業成長を導くサステナビリティ目標のKPIに合意し、改善に向けてさまざまな提案、対話を積み重ねています。 この度、当戦略のサステナビリティ目的である、環境、社会、ガバナンス、ジェンダーの進捗状況、ならびに一部ポートフォリオ企業の実績の事例などを掲載するレポートを作成いたしました。 ご関心がございましたら、ぜひお問い合わせください。 AgFunder Grow Impact Acceleratorの第5期生が決定 AgFunder SIJ Impact ファンドを一緒に運営しているAgFunderは毎年シンガポールでAgFunder Grow Impact Acceleratorを開催しており、1ヶ月以上にわたる選考と面接を経て、第5期生(GIA5)が決定しました。 アジア、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ大陸の4つの異なる地域のスタートアップが選定され、「GIA5」はこれまでで最も地理的に多様なグループとなりました。また、今回のGIA5は、SDGs 13(気候変動に具体的な対策を)、SDGs 2(飢餓をゼロに)、SDGs 12(つくる責任 つかう責任)をソリューションとして取り組むスタートアップが最も多く、テクノロジー・カテゴリー別では、農業インプットと精密農業が最も高い割合を占めました。 スタートアップは、(i)チームの質と資質、(ii)事業推進力とビジネスモデルの検証、(iii)対処可能な市場の大きさ、(iv)技術やソリューションの独自性、(v)人類や地球に対する潜在的インパクトなど、様々な選考基準に基づいて最終選考にかけられます。また、GIAプログラムへの参加には、AgFunder Grow Impact Fundからの投資要素も含まれるため、スタートアップの投資可能性も考慮されています。これには、企業評価、創業者のコーチング能力、キャップテーブル上の既存株主などの側面も含まれます。 アルファベット順に、GIA 2024プログラムに参加する8社は以下の通りです。 BioDefence(シンガポール):当社はバイオシールドと呼ばれる食用コーティング剤を製造しており、食肉、魚介類の保存期間を延長する。賞味期限が延びることで、食肉や魚介類のサプライチェーンや消費者がこれらの製品を売買するまでの時間が長くなり、食品廃棄物全体が削減される。 Bluemethane(イギリス):当社は水からメタンを回収し、バイオエネルギーとして再利用する製品を開発している。このスタートアップは廃水処理から始めており、将来的には貯水池や稲作、自然の水域にまで規模を拡大する計画である。 eFeed(インド):当社は、メタン排出量を削減しながら収量を維持するために、AIモデルを使用して給餌に関する推奨案を構築する精密家畜管理技術を提供している。同社によると、これまでに10万件以上の家畜データをAIモデルに学習させたという。 Fashol(バングラデシュ):同社は、農家と買い手、顧客、資本をつなぐアグリビジネス・プラットフォームによって、断片化された農産物サプライチェーンに対処している。同社は、農業食品システムを簡素化し、食品価格を安定させ、食品廃棄物を削減することを目指している。 Plantik(フランス):同社は、通常よりも短期間で気候変動に強くなるよう植物を改良する技術を開発している。そのパイプラインにあるツールは、さまざまな植物種に拡張可能である。 SAYeTECH(ガーナ):IoTを活用したマルチクロップ脱穀機や穀物クリーナーなどのスマート農業機械を設計・製造している。同社は、農家の収穫後のロスを減らし、農業のサプライチェーンを通じて効率を高めることを目指している。 Sylvarum(米国):同社は、作物の代謝を促進し収量を向上させる植物電気刺激技術に特化したディープ・テック・スタートアップである。最初の製品は、ハウス栽培のトマトに適用できる電気刺激システムである。 Vivagran(スペイン):同社は、トリトルデウムという新種の穀物を製造・商品化しているバイオテクノロジー企業である。この植物はデュラム小麦と大麦の野生種との交配種であり、製パン、製麦、飼料の高価値原料として使用できる。 今年もシンガポールのアグリフードテックウィークと同時期(11月18日-22日)にGrow Impact Accelerator Demo DayとAgFunder Asia AGMが開催される予定ですので、ご関心がございましたらぜひお問い合わせください。 ▼SIJの活動状況・ニュース 5/24 Japan Times主催「Special Evening Roundtable: Building a Greener Future for Japan」に弊社Co-CEO前川昭平が登壇いたしました サステナビリティに向けた取り組みにおける現状やチャレンジなどについてディスカッションが行われました。同じ志を持つ人々と交流を持つ良い機会となりました。 Special Evening Roundtable: Building a Greener Future for Japan 5/22~5/23 RI Japan 2024に弊社CISOサシャ・べスリックが登壇いたしました 5月22日は「プレナリー3: ESGに対する反発に対抗するために、日本が果たすべき役割とは?」では、ESGへの反発、その影響について議論されました。頭文字が強調され、ESGパッシングが一部で見受けられるものの、サステナビリティは企業経営の根幹に据え置かれており、ESGの本質は引き続き金融業界でも重要な要素となっていくだろうという見解を示しました。5月23日のワークショップ「Risk-Return-Impact: how impact investing is changing the paradigm」にも登壇し、台頭しているインパクト投資について活発的な議論が繰り広げられました。 https://www.peievents.com/jp/event/ri-japan/ 5/16 RIMM Japanと株式会社エル・ティー・エス、株式会社ME-Lab Japanとの業務提携のお知らせ 当社グループ会社の株式会社Rimm Japan及び、親会社であるRimm Sustainability Pte Ltd.は、株式会社エル・ティー・エス並びにその完全子会社である株式会社ME-Lab Japanと、5月16日、新たな気候リスク評価指標開発の共同研究、ESG評価に関するサービス提供について業務提携いたしました。 業務提携により、企業のESG全般に関する評価から改善活動の実行に向けたコンサルティングまでを、一気通貫で支援することが可能になります。 詳細はRIMM Japanウェブサイトをご覧くださいhttps://www.rimm-japan.com/ 5/6 日本経済新聞に当社カーボンクレジット事業について掲載されました 5/6の日本経済新聞にインドネシアやモンゴル、トルコなど新興国で再生可能エネルギーの導入支援について掲載されました。 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC0863M0Y3A201C2000000/ 4/24発売の財界・2024年春季特大号に特別座談会の記事が掲載されました 「SDGs、ESGなど社会課題解決に向け、金融の役割とは何か?」をテーマに、三菱UFJフィナンシャル・グループ社長/亀澤様、明治安田生命保険社長/永島様、当社取締役会長/谷家の3社による特別座談会の記事が掲載されました。 5/6 財界ONLINEにも掲載されていますhttps://www.zaikai.jp/articles/detail/3915/1/1/1 ▼そのほかのニュースはこちら https://sdgimpactjapan.com/jp/news/ ▼Link 株式会社SDGインパクトジャパン ▶ウェブサイト ▶LinkedIn 株式会社RIMM Japan ▶ウェブサイト ▶LinkedIn