▼コラム

SDGインパクトジャパンでは、カーボンクレジット事業を推進しており、新興国・途上国を中心とした、再生可能エネルギーや省エネなどの脱炭素プロジェクトへの投資を通じて、気候変動の緩和の実現とカーボンクレジットの創出を目指しています。

先月、sustainacraft社と一緒に「2023年のボランタリーカーボンクレジット市場の振り返り」と題したオンラインセミナーを開催し、昨年のCOP28の概要、ボランタリーカーボンクレジット市場の現況を需要と供給の観点から定量的な数値を用いて紹介しました。200名以上の参加登録をいただき、当分野における関心の高さを実感しました。

sustainacraft社は、カーボンニュートラルを実現するために現在注目が集まっている自然を基盤とした解決策(NbS: Nature-based Solutions)に着目し、事業展開を行っているスタートアップです。

今月のニュースレターではセミナー内容のサマリーをご紹介させてください。

「脱炭素化動向とCOP28結果概要」

はじめに、弊社の気候変動スペシャリストである栗田より直近の脱炭素化動向ならびにCOP28の内容について説明しました。昨年11月30日から12月13日までドバイで開催されたCOP28の参加者は85,000人で、COP26、COP27の参加者は 4万人程度であったことを考えると、今回はその2倍以上であり、気候変動対策に関する世界の関心はより高まっています。

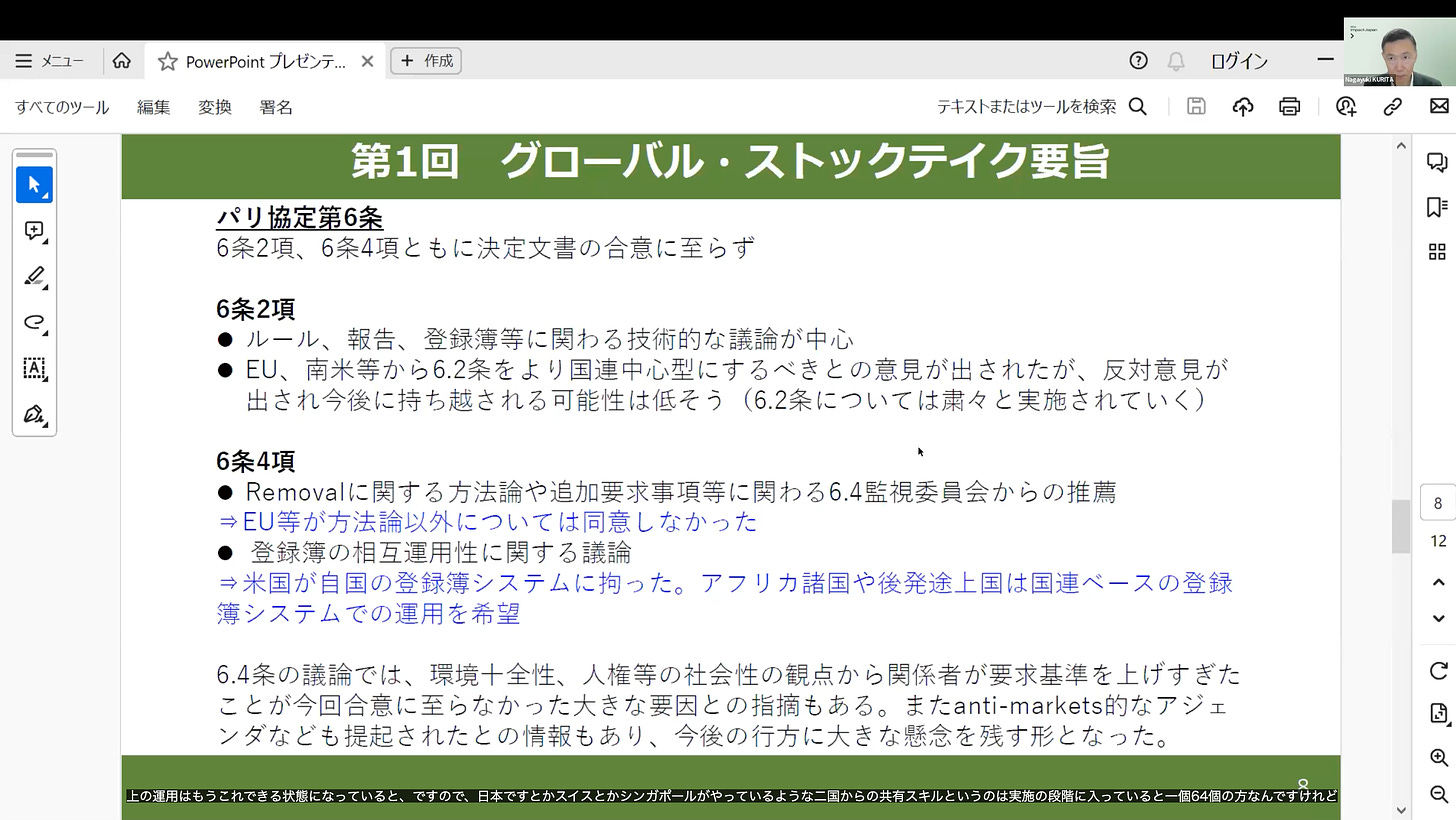

COP28における最大の注目点は、パリ協定下で実施される第 1回の グローバル・ストックテイク (GST*)に関する議論の行方でした。今回採択された決定文書には、1.5℃目標達成のための緊急的な行動の必要性、2025年までの排出量のピークアウト、全セクターを対象とした排出削減、各国ごとに異なる道筋を考慮した分野別貢献(再エネ発電容量3倍・省エネ改善率2倍のほか、化石燃料、ゼロ・低排出技術(原子力、CCUS、低炭素水素等)、道路部門等における取組)が明記されました。

GSTの結果を受け、現行のNDCでは 1.5 目標に対して大きな乖離があるとの認識が共有され、2025年の NDC改定に向けて、 2030年、 2035年の目標値を一層引き上げるというコンセンサスが得られました。

その他には、COP27で設置が決まったロス&ダメージに対応するための基金を含む資金措置制度大枠の決定、6条に関連する議論などがなされました。

なお、気候資金目標に関する問題として途上国が気候変動に対応するための資金ギャップは現在のところ2030年までで 5兆 8,000億~ 5兆9,000億米ドルと見積もられておりますが、2020年までに先進国によって共同設立予定となっていた 1000億ドル /年の緩和ファンドに関して資金が集まっておらず、2025年までの資金準備を再度先進国に促すことになりました。

引き続き1.5℃目標の実現に向けて、COPが気候変動対策を加速させる重要な合意ができる場になることを期待しています。

「ボランタリークレジットの市場動向」

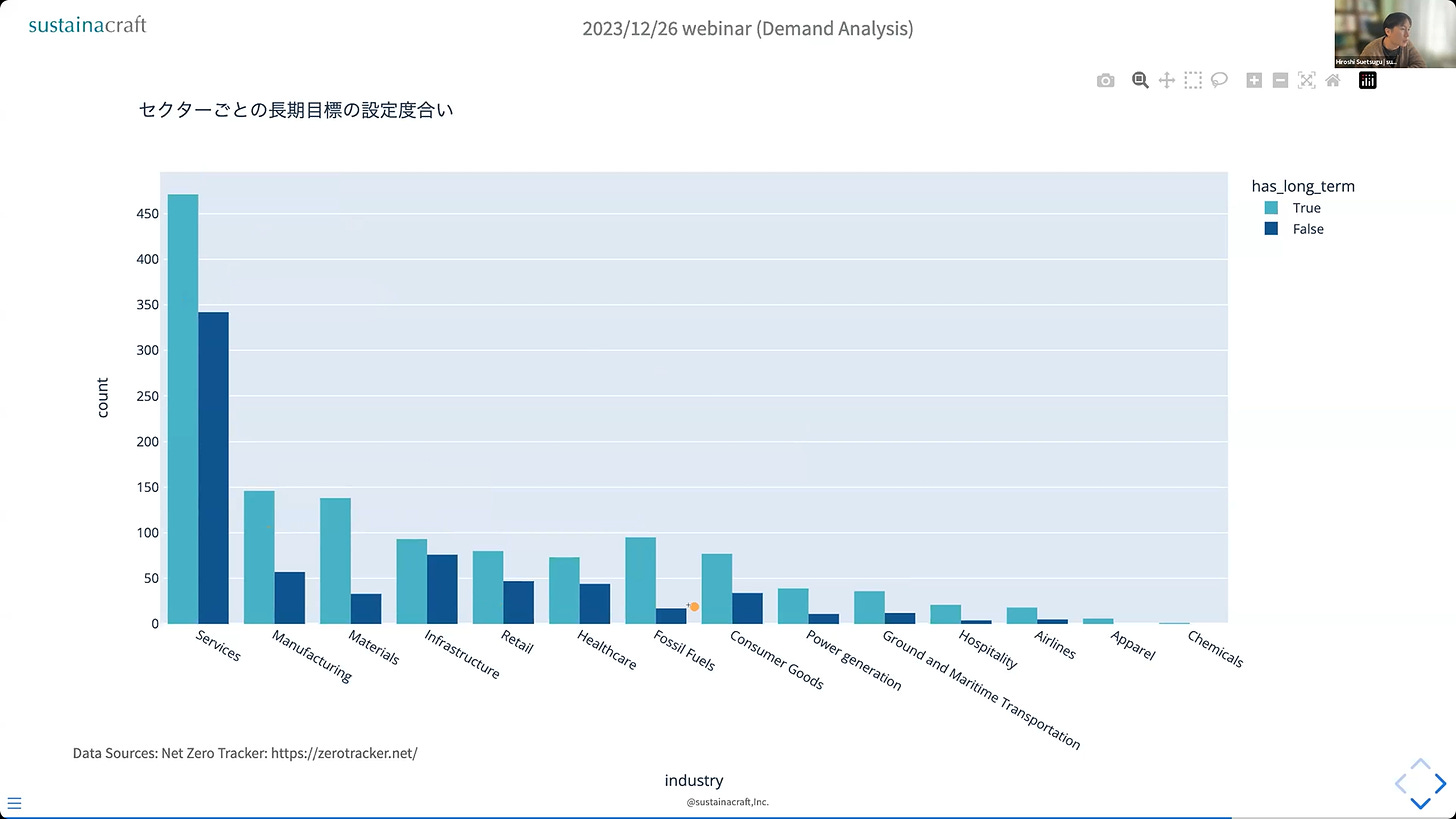

次にsustainacraft社CEOの末次氏よりボランタリークレジットの需給分析、個別企業の活用事例をつかって、当市場の現況についての説明がありました。

2023年のカーボンクレジット償却量(VCS, GS, ACR, CARの4つのレジストリー合計値**)は155Mクレジットと2021年比で微減となりました。メディア記事などでカーボンオフセットに対する批判が出ていることを背景にオフセットを撤回する企業や減らす方向性を示す企業が増加した一方で、これまでカーボンクレジットを積極的に活用してこなかった企業などにおいて、長期目標を達成した上での残余排出量に対するオフセットを計画しており、大規模な投資案件を表明するケースも出てきています。償却されたクレジットの種類としては、依然として再エネ等のエネルギー系のクレジットが大半を占めますが、この3年はREDD(森林減少と森林劣化に由来する排出の削減)やNature Restorationなど自然由来の割合が増加しています。

セクター別の分析においては、エネルギー分野ではオフセットに対する批判を受けて、Shellなどはオフセットへの投資のアグレッシブな計画を一旦撤回しました。しかし、2023年はエネルギーセクター全体としてこれまでの中で最も償却量が多かった年でした。当セクターの特徴として自然由来クレジットを選好しています。ヘルスケアセクターでは2021年以降の償却量は多くなく、オフセットの利用を取りやめた企業がある一方で、直近では長期目標の設定と合わせて、残余排出量のオフセットを明言している企業が多数存在し、大規模な投資案件も公表されています。消費財セクターは批判があったネスレなどはオフセット市場からの撤退があり、大幅に償却量が減少しましたが、バリューチェーンにおいて影響を与えているケースが多く、オフセットではなくインセットへの移行が進んでいます。高収益企業の多いテクノロジー・メディア・通信(TMT)セクターは自然由来のプロジェクトに加えて、技術由来除去クレジットへの投資も表明しています。

続いて、sustainacraft 社讃井氏から商船三井、アストラゼネカ、ネスレのケーススタディの紹介がありました。

商船三井は事業計画「BLUE ACTION 2035 」に基づき、海を起点としたインフラ企業として、環境保全等のニーズに対し、技術とサービスの進化で挑むことを目指しています。自社の削減と並行して、吸収・除去系クレジットへの投資を行っています。技術系クレジットにおいてはファースト・ムーバーズ・コアリションおよびNextgen CDR Facility などへ参加、自然系クレジットにおいては国内外のブルーカーボンプロジェクトに参加しています。

アストラゼネカは、「地球の健康」は世界中すべての生命に影響するという認識の下、ネットゼロの達成に向けた野心的な目標「アンビション・ゼロカーボン」を掲げ、環境への取り組みを行っています。Scope 3を含めて2030年までに50%、2050年までに90%削減を表明しており、社外脱炭素プロジェクトに関する主要アクションとして2030 年までに2 億本の植樹を目指し、追加で400 百万米ドルの投資を発表しています。

ネスレはオフセットから撤退し、自社のバリューチェーン内における再生農法を推進することで、最大1,300 万トンのCO 2 除去を目指しています。

最後に末次氏からプロジェクトの種類、国別、規模感などから分析したカーボンクレジットの供給サイドにおける特徴を示しました。分析結果から、以前は再エネ系が中心だったのが、2020年以降、非常に多くの自然由来のカーボンプロジェクトのパイプラインが生まれています。また、自然由来のカーボンクレジットはREDDが中心だったのが、最近ではNature restorationの植林、再植林及び緑化(ARR)、農地管理(ALM)などの上昇が目立っています。

方法論の改訂についても触れました。全般的にベネフィットシェアリングやセーフガードの観点から、プロジェクトタイプを問わずより厳密な要件が課されるようになりました。この背景として、KaribaやKasigau案件など顕在化した人権問題や、ボランタリーカーボンマーケット・インテグリティ協議会(ICVCM)のコア・カーボン原則(CCP)の要件などが挙げられます。また、森林火災など気候変動リスクが上昇しているなかで、レジストリー全体としてのバッファプールの有効性に疑問が呈されました。

* GSTとはパリ協定の長期目標達成に向けた世界全体の進捗を 5年毎に評価する仕組みであり、削減目標(NDC)の更新と強化を主な目的としており、 2025年には更新されたNDCが公表される予定

** 民間主導のカーボンクレジットで、主にVerifiedCarbonStandard(VCS)Gold Standard(GS)Climate Action Reserve(CAR)American Carbon Registry(ACR)が運営している。

Q&Aセッションでは多くのご質問をいただき、ご視聴いただいた方のお役に少しでもたてていれば嬉しいです。

SIJとしては、カーボンクレジット事業などを通じていろいろと取り組んでおりますが、ネットゼロに向けて貢献ができるように、より一層努力してまいります。

マネージング・パートナー 岡 由布子

▼SIJの活動状況・ニュース

2024年1月1日付でインパクト志向金融宣言の署名金融機関となりました

https://www.impact-driven-finance-initiative.com/

【メディア掲載】

11/20 COO前川昭平の記事がITmediaビジネスで掲載されました

https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2311/20/news068.html

12/30 co-CEO小木曽麻里のインタビュー記事が毎日新聞に掲載されました

https://mainichi.jp/articles/20231229/k00/00m/020/065000c

1/18 グループ会社RIMM JapanのサービスについてNIKKEI GXに掲載されました

https://www.nikkei.com/prime/gx/article/DGXZQOUC249BX0U3A021C2000000

1/22 直木賞作家 永井紗耶子さんとco-CEO小木曽麻里の対談記事が日経xWomanに掲載されました

https://woman.nikkei.com/atcl/feature/23/122500253/011600005/

▼そのほかのニュースはこちら

https://sdgimpactjapan.com/jp/news/